認定NPO法人フローレンス(東京都千代田区、代表理事:赤坂緑)は、子育て支援事業「ハイブリッドソーシャルワーク※」の一環として、2024年12月~2025年1月にかけて子育て家庭約350世帯に対し、1世帯あたり5,000円相当の食品やお米10kgをお届けします。

フローレンスが取り組む子育て相談SNS「おやこよりそいチャット」にて、12月初旬から申し込みを開始し、北海道から沖縄まで全国約150世帯の子育て家庭から既にお申し込みいただいています。

また、フローレンスとつながりのある地域団体と連携し、福岡市内の子育て家庭200世帯へのお届けも行います。福岡市の地域団体からの配布チラシを通して12月27日までお申し込みを受け付けています。

ご家庭からのSOSの声は特に年末年始にかけて多くなる傾向があり、本キャンペーンも子育て家庭からのSOSの声をきっかけに実施を決定しました。

困難な状況にある子育て家庭の方が少しでも安心して年末年始を過ごせるようにという想いも込めて食品やお米をお届けします。

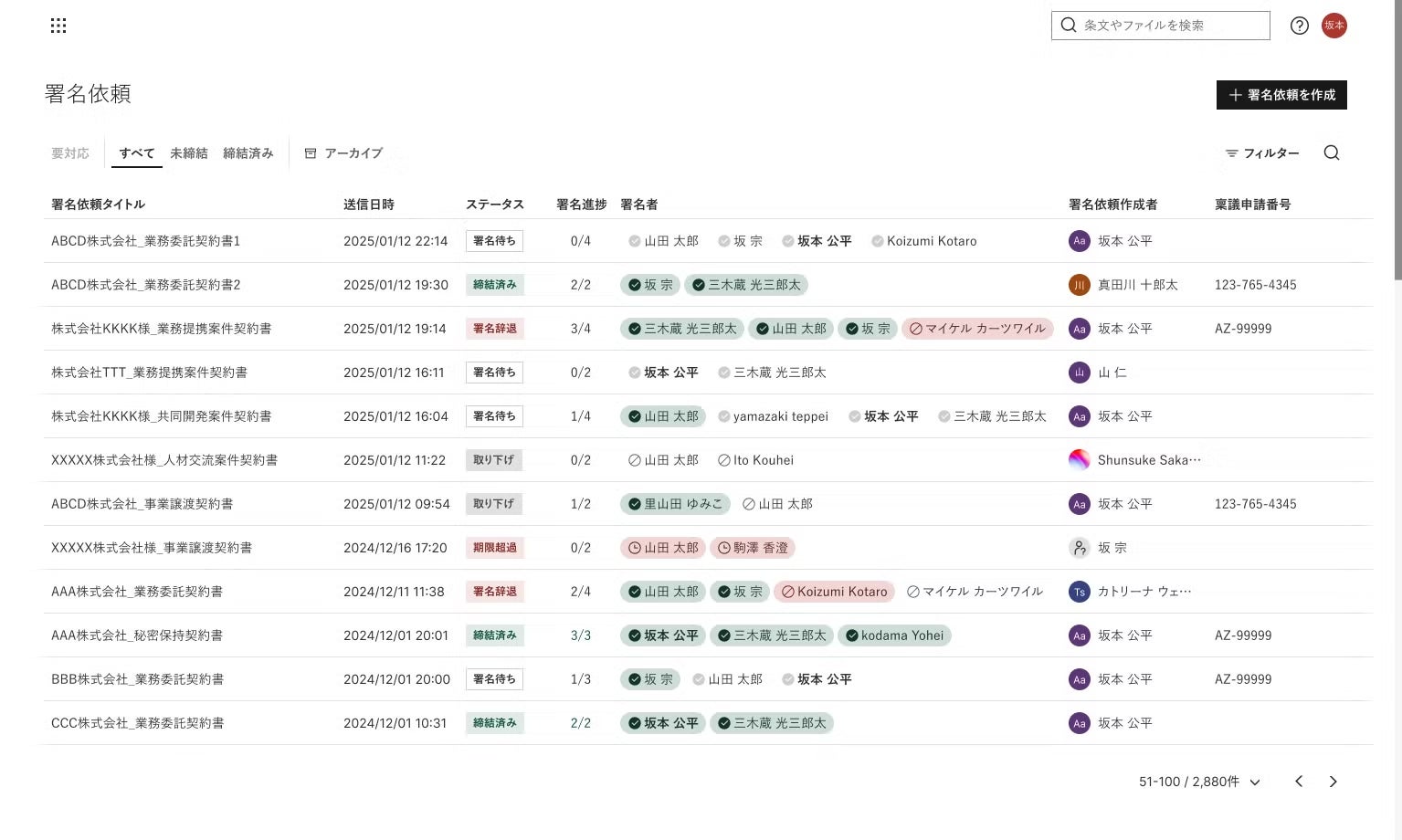

▼「年末年始子育て家庭を応援!食品プレゼントキャンペーン」概要

|

対象者 |

・「おやこよりそいチャット」ご利用家庭 ・福岡市在住の子育て家庭の方 |

|

規模 |

350世帯前後 |

|

期間 |

2024年12月1日~2025年1月31日 |

|

応募方法 |

・「おやこよりそいチャット」よりお申し込み(※受付終了) ・福岡市の地域団体よりチラシをもらって申し込み |

|

プレゼント品 |

お米10kg または 5,000円相当の食品 |

このキャンペーンは、こども家庭庁補助事業「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」を活用して行います。

※「ハイブリッドソーシャルワーク」については、本記事下部に詳細を記載

「食べるものがない…」全国から届くSOSの声

「食費にお金をかけられないので、食事もお昼は取らなくても大丈夫、自分に我慢我慢と言い聞かせながら過ごしてます。」

「お金がないので日々の生活に苦労しています。こどものおむつや必要なものさえ買えない。」

「お米はギリギリまだあるので、それを少しずつ使いながら、なんとか乗り越えようと思います」

(子育て家庭からのメッセージ例)

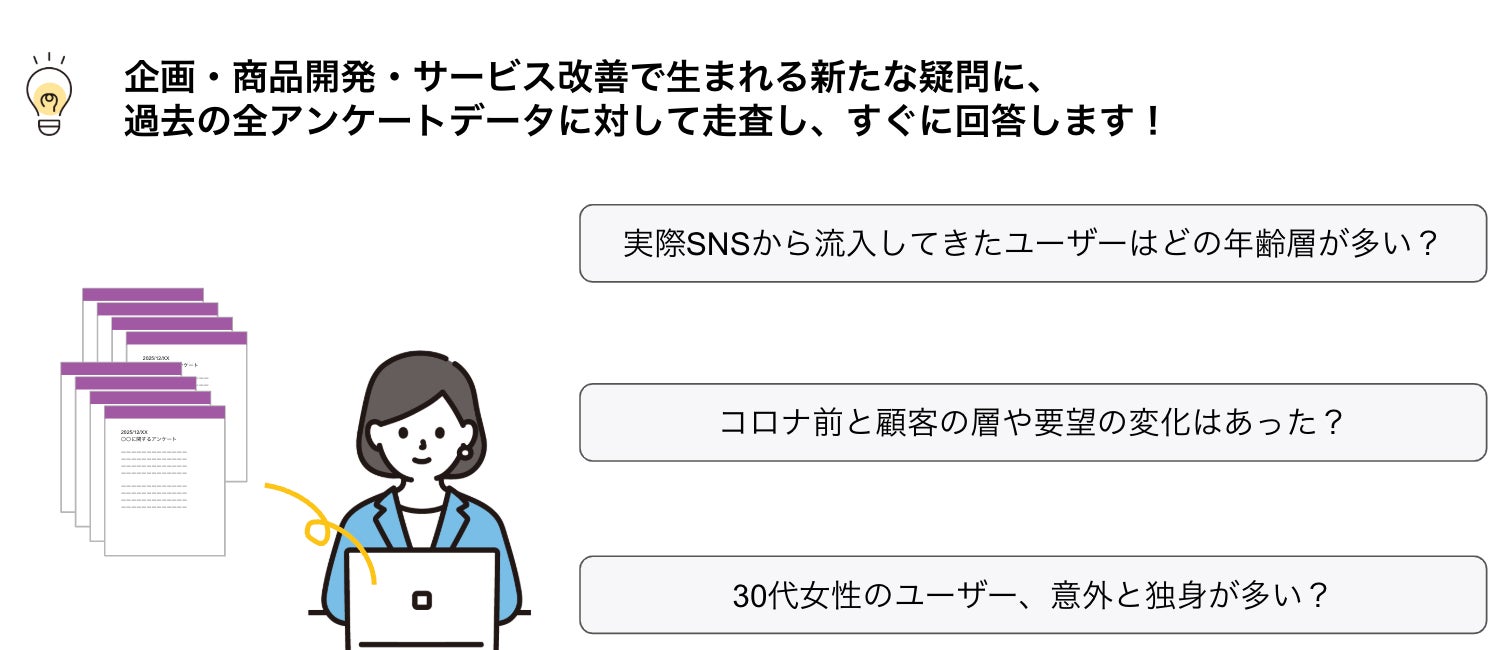

「おやこよりそいチャット」には、全国の子育て家庭からSOSの声が1年を通じて届きます。そのようなSOSの声に対してフローレンスでは、「おやこよりそいチャット」を通じて専門資格を持った相談員がゆるやかに雑談・相談を受けながら、ご家庭が本当に必要としている情報提供・支援へつなげます。

▼本キャンペーンに申し込みいただいたご家庭の状況

本キャンペーンに申し込みいただいたご家庭の家族構成は、90.8%の方が「離婚済みのひとり親家庭」、「離婚成立前の実質ひとり親家庭」、「未婚のひとり親家庭」と回答しました。

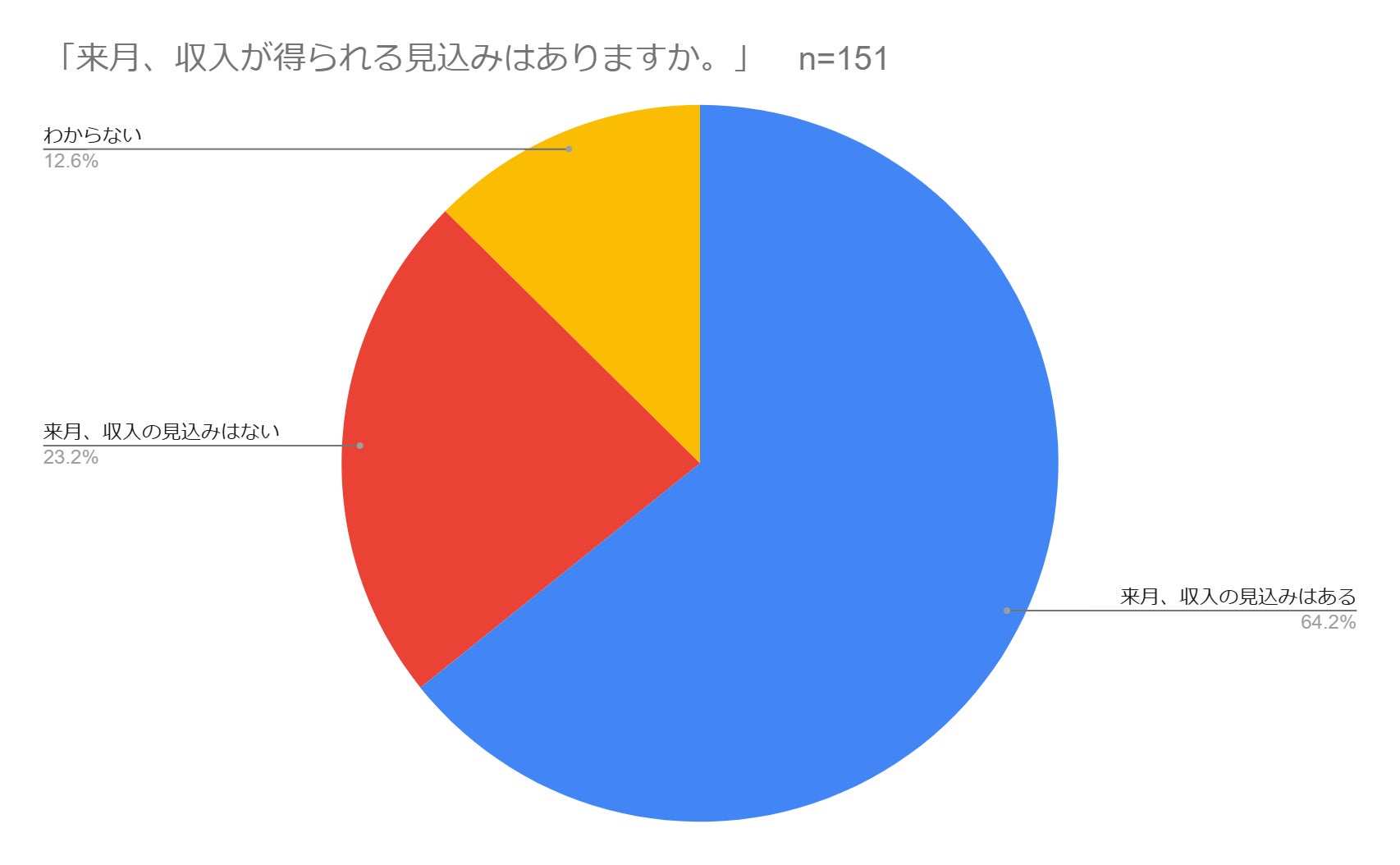

また、「直近3ヶ月の間に、経済的な理由で、以下のサービス・料金について、支払えないことがありましたか。」の設問に対しては、77.5%が「支払えないことがあった」、「支払えたが、生活費を削る、もしくは借金をして、ギリギリ支払った」と回答、「来月、収入が得られる見込みはありますか。」という設問では、35.8%が「来月、収入の見込みはない」、「わからない」と回答しており、経済的な面で不安を抱えているご家庭が多くいることがわかります。

▼食品が届いたご家庭の声

物価高騰の中お米10kgを頂けた事に感謝です。なかなか購入できず、節約節約で過ごしていました。現在病気の為仕事ができない中、このような企画があり本当に有難いです。贅沢とはいきませんが、今回の冬休みはこどものしたい事を少しでも多くできればと思います。

難病のこどもを育てていますが、行政支援などは全くなく、こどもは本当によく食べるので、困っていました。私のお昼は水だけにして、こどもだけ食べさせていたときもあります。お米は本当に助かります。本当にありがたいと思いました。

物価が上昇しても最低限の食費は削れない為、育ち盛りのこどもに食べさせることができとてもありがたいです。

毎日忙しく、挫けそうになるときもありますが応援してくださる方がいることを思い出し頑張りたいと思います。

子育て支援の新しいかたち、フローレンスの「ハイブリッドソーシャルワーク」

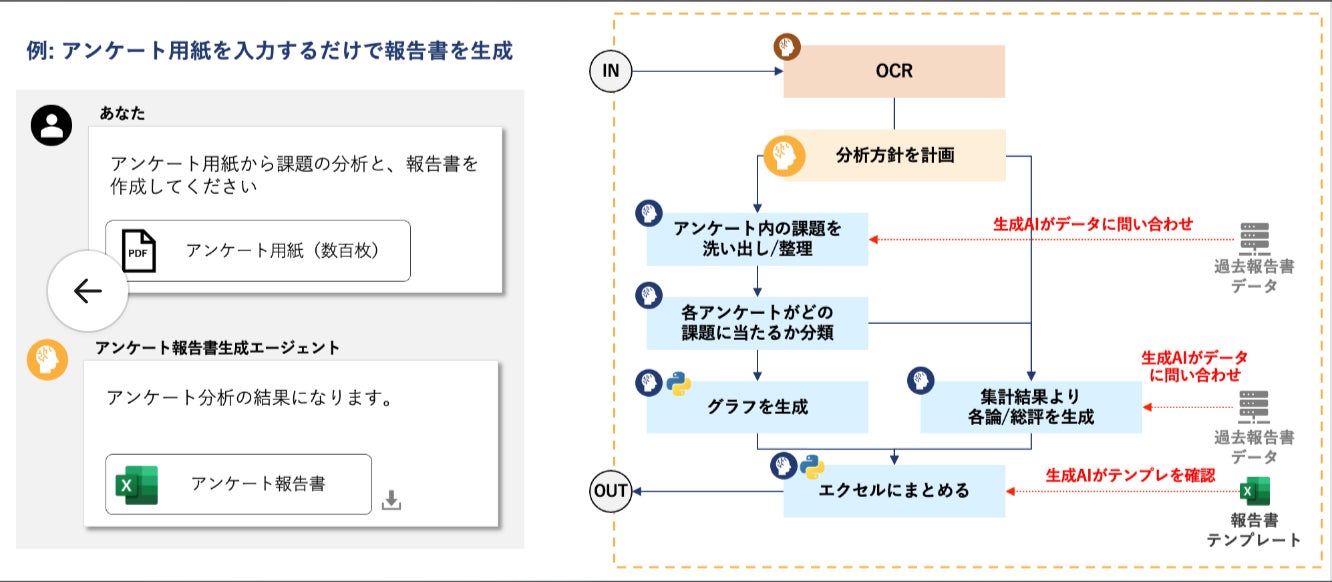

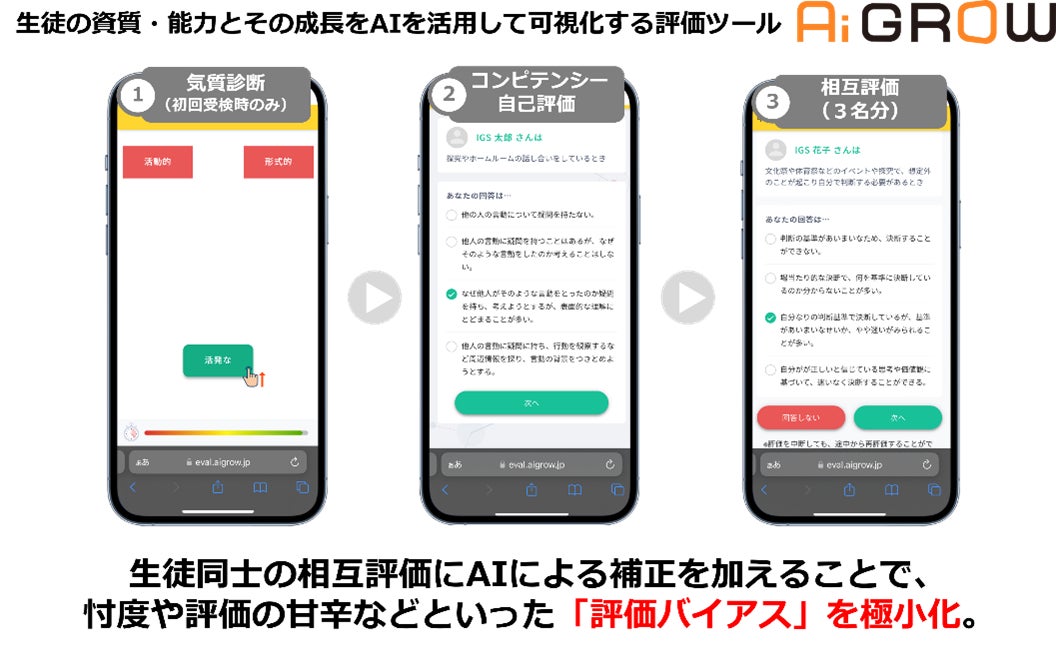

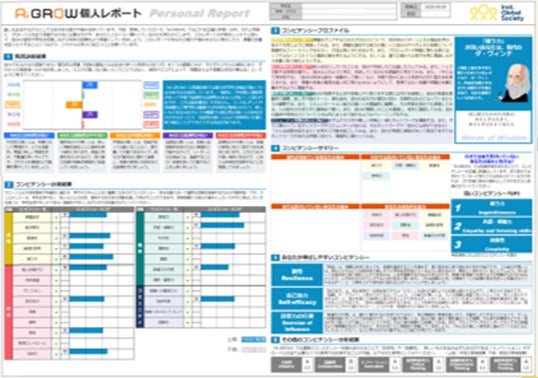

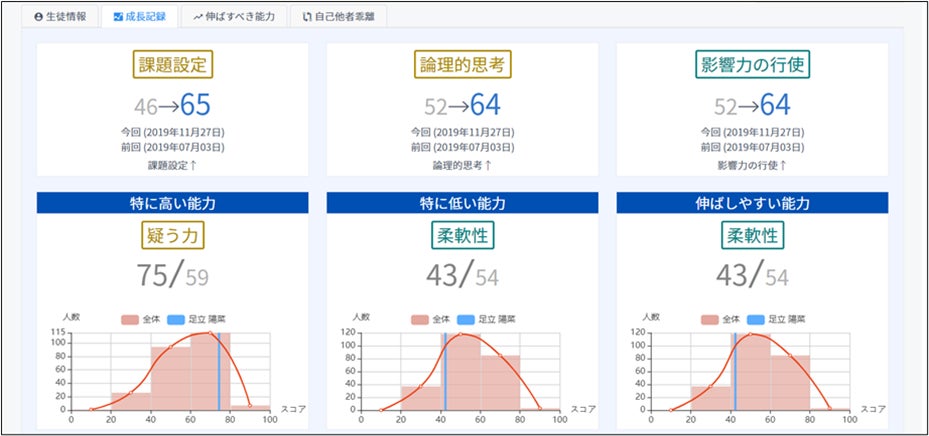

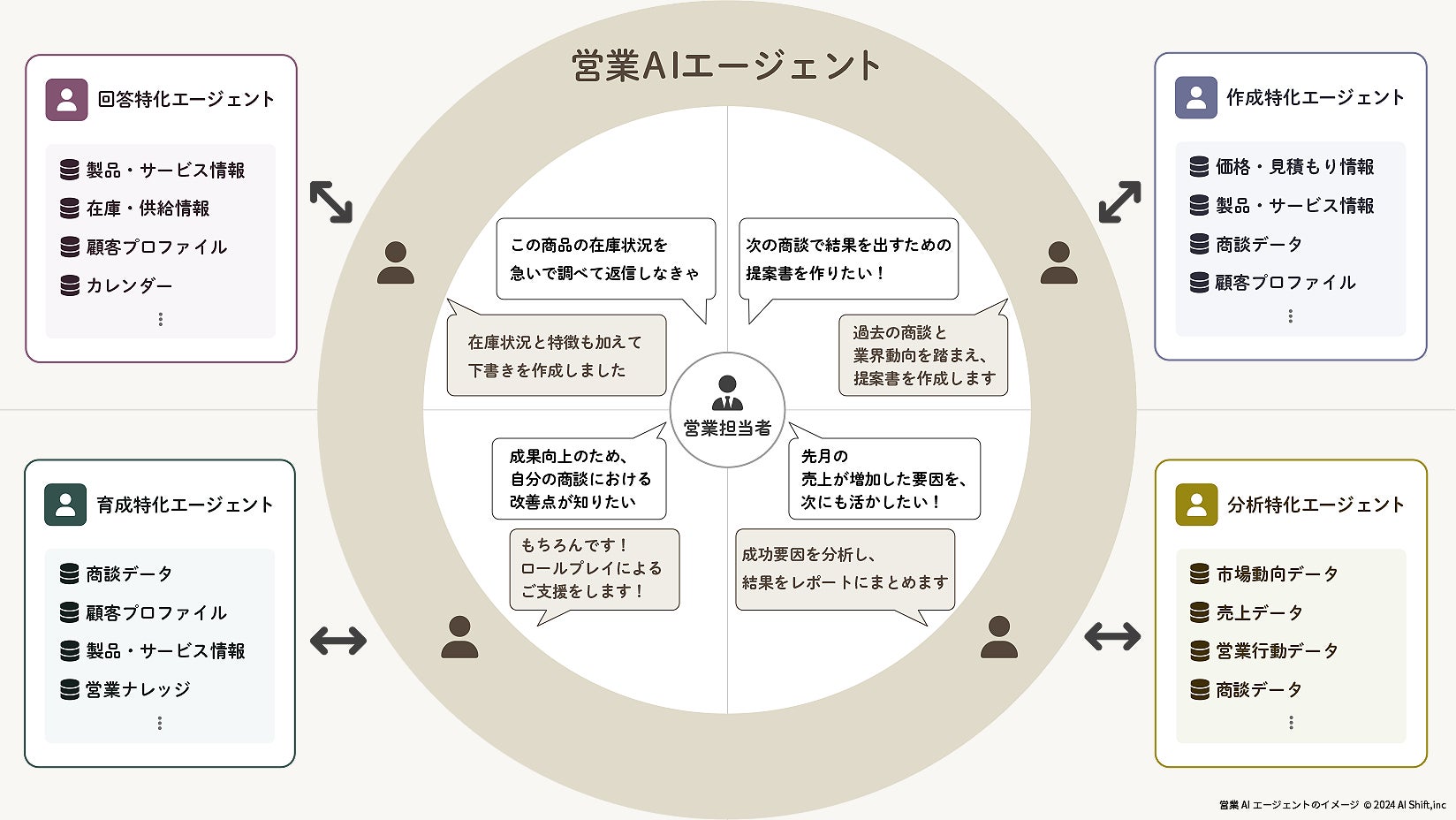

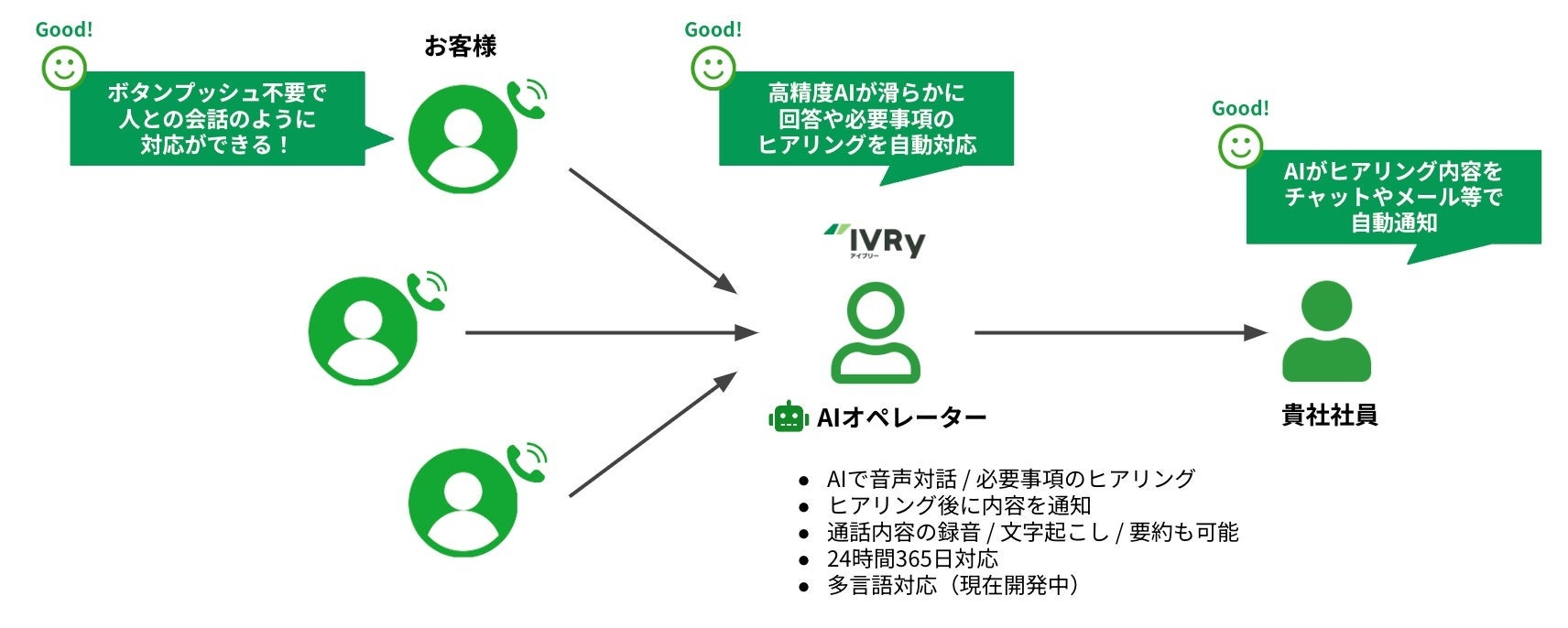

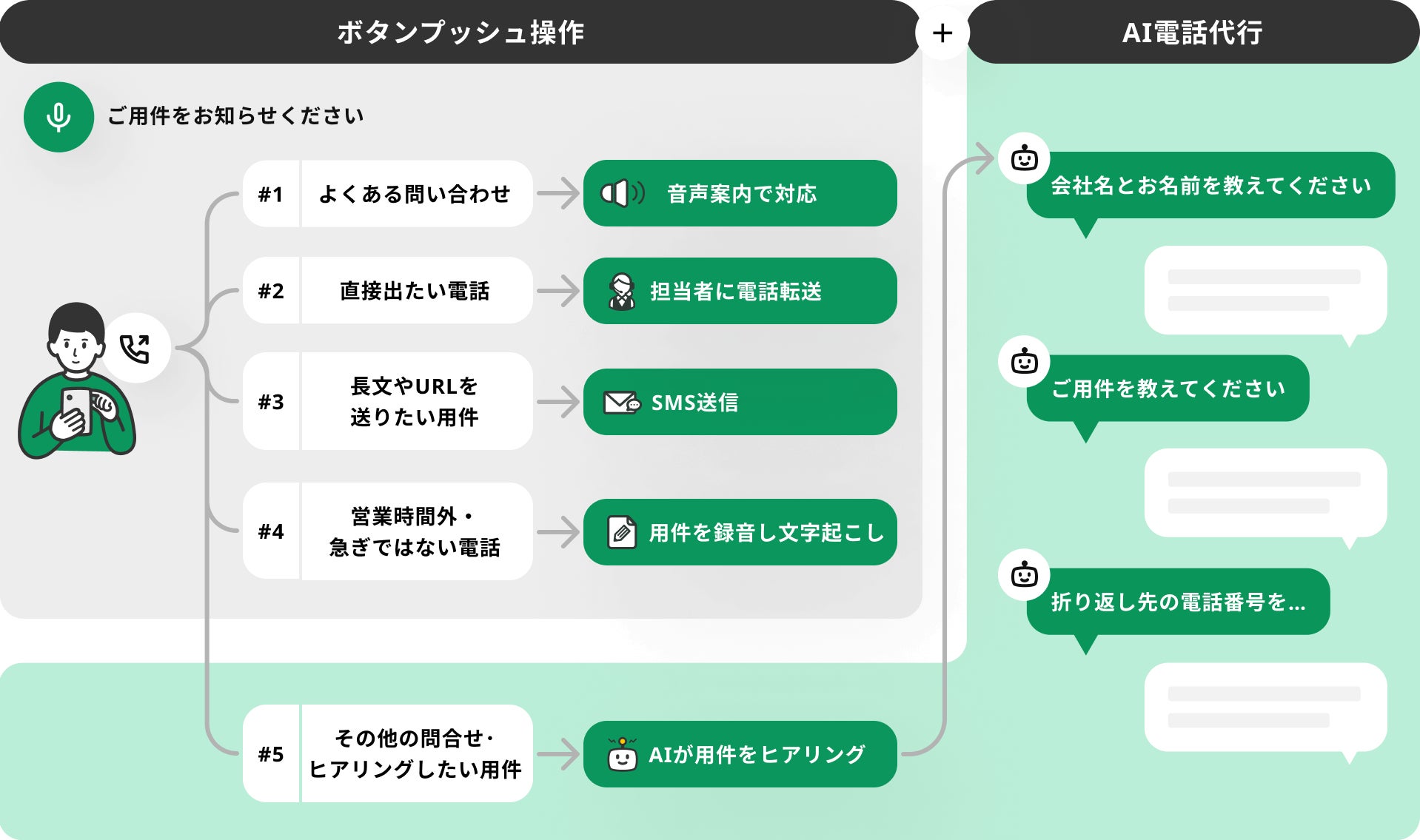

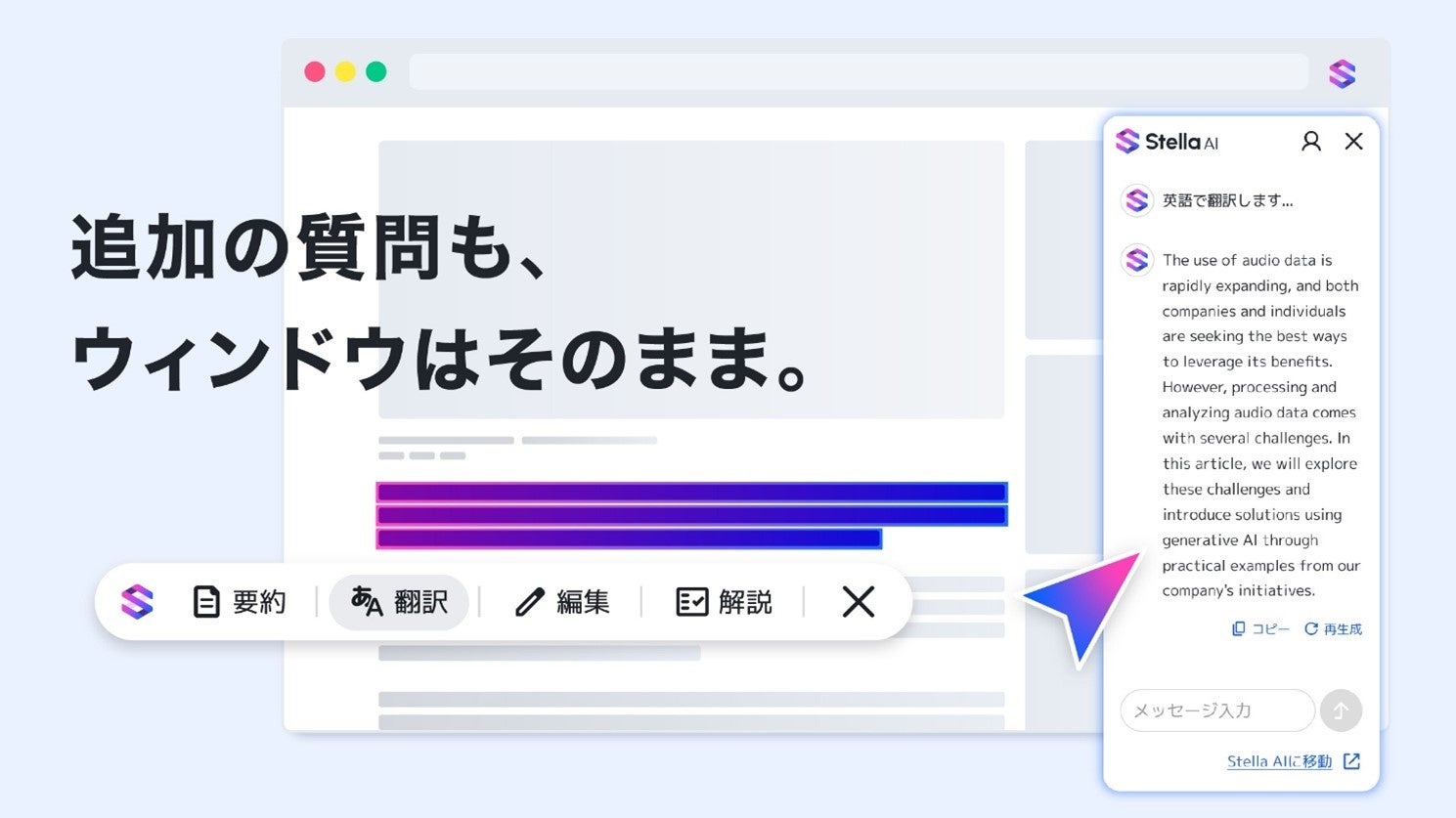

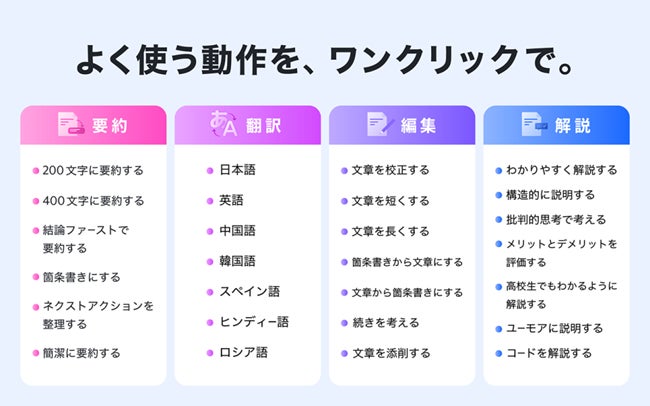

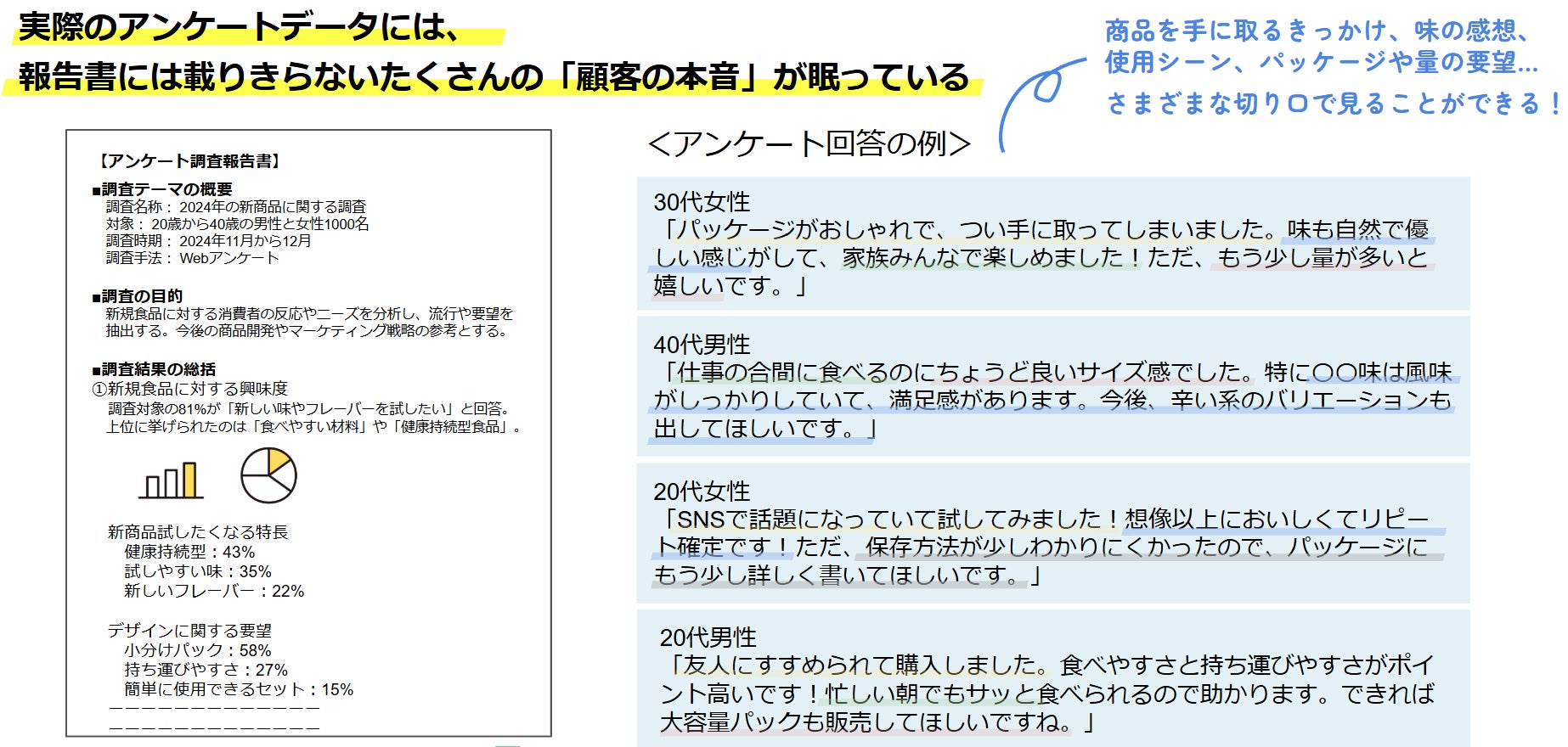

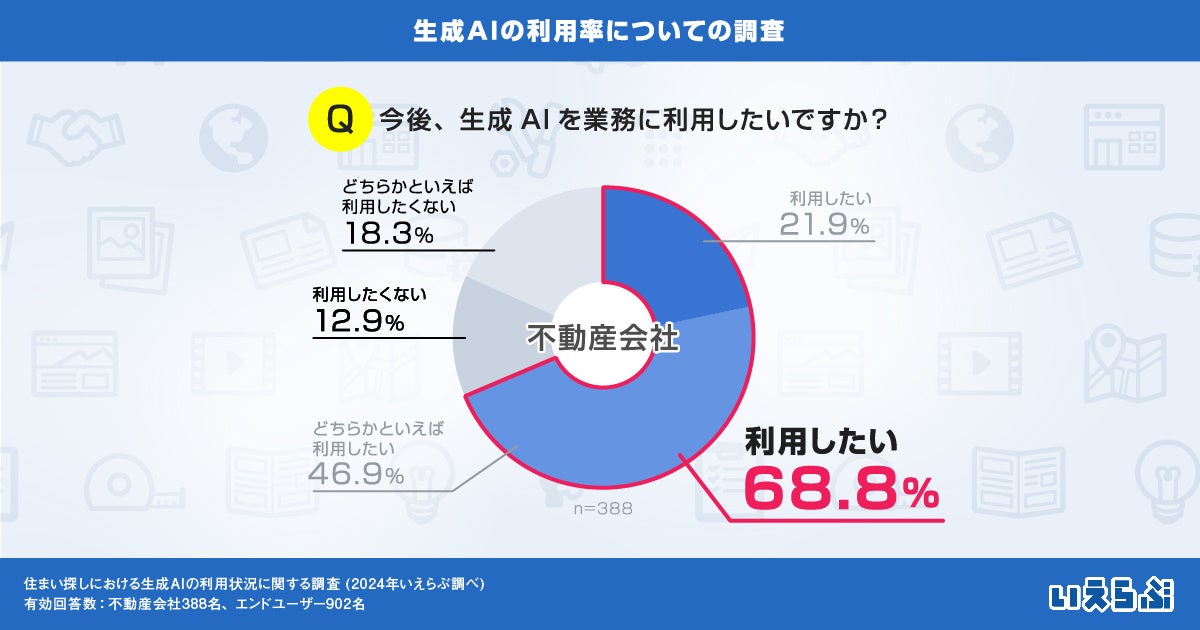

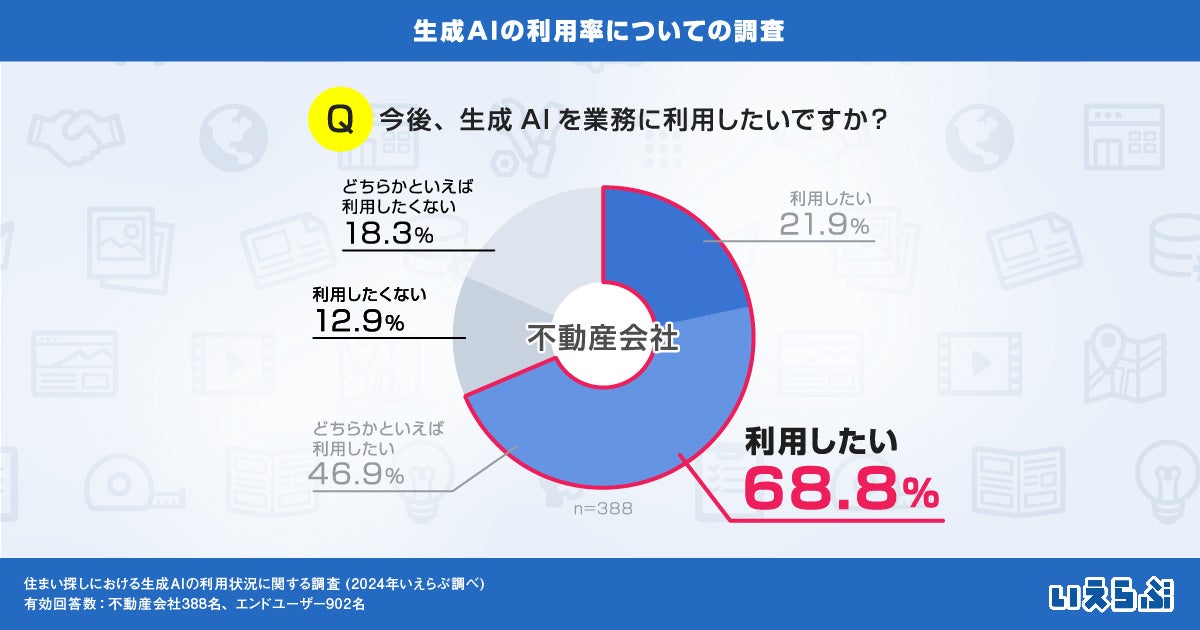

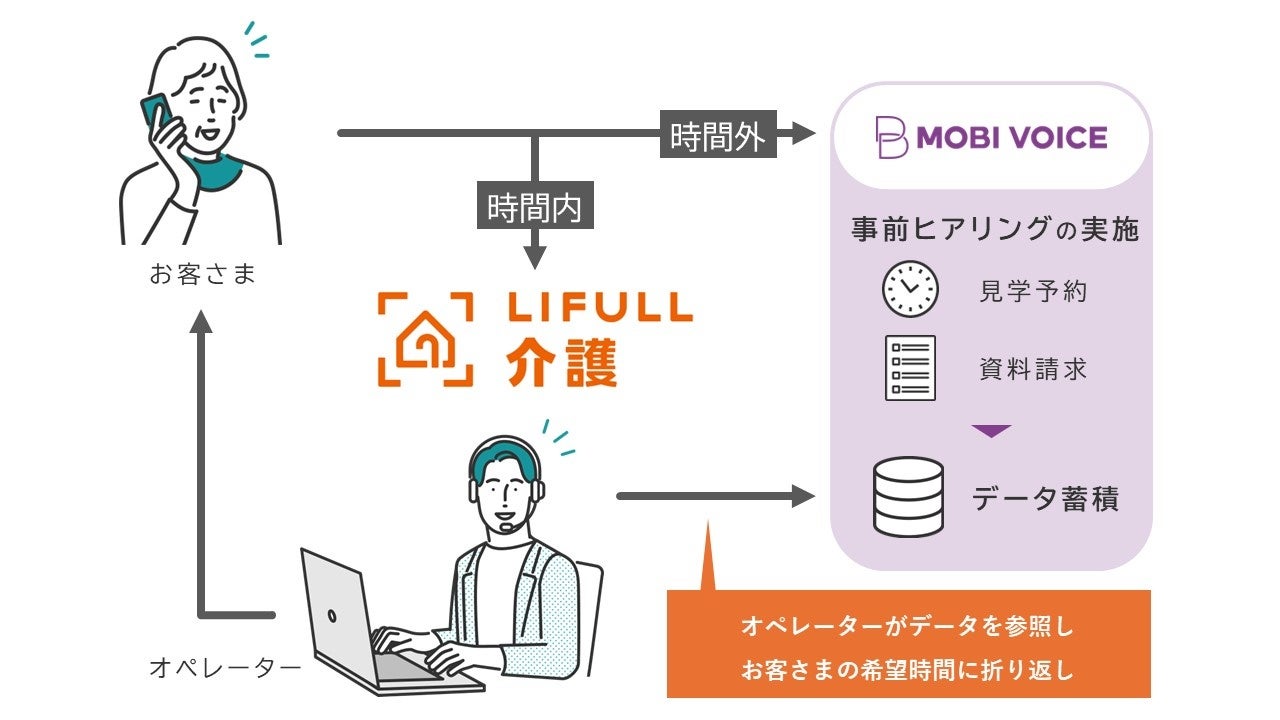

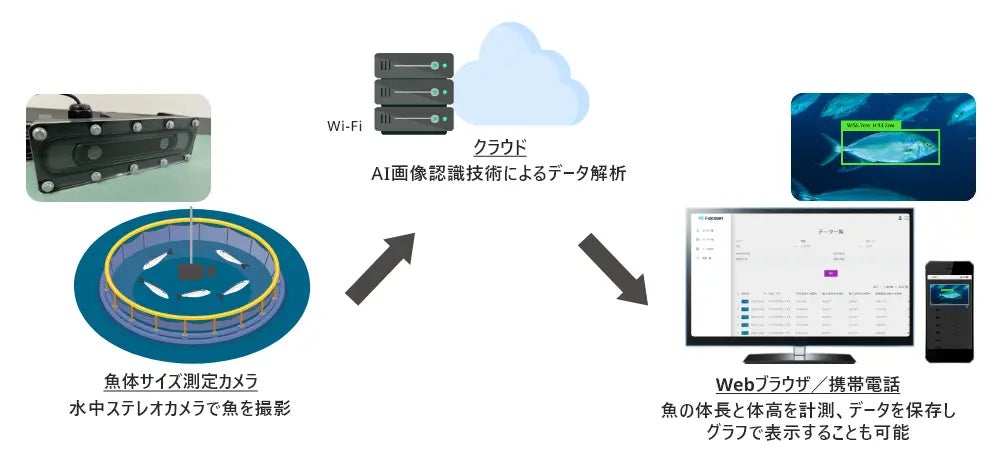

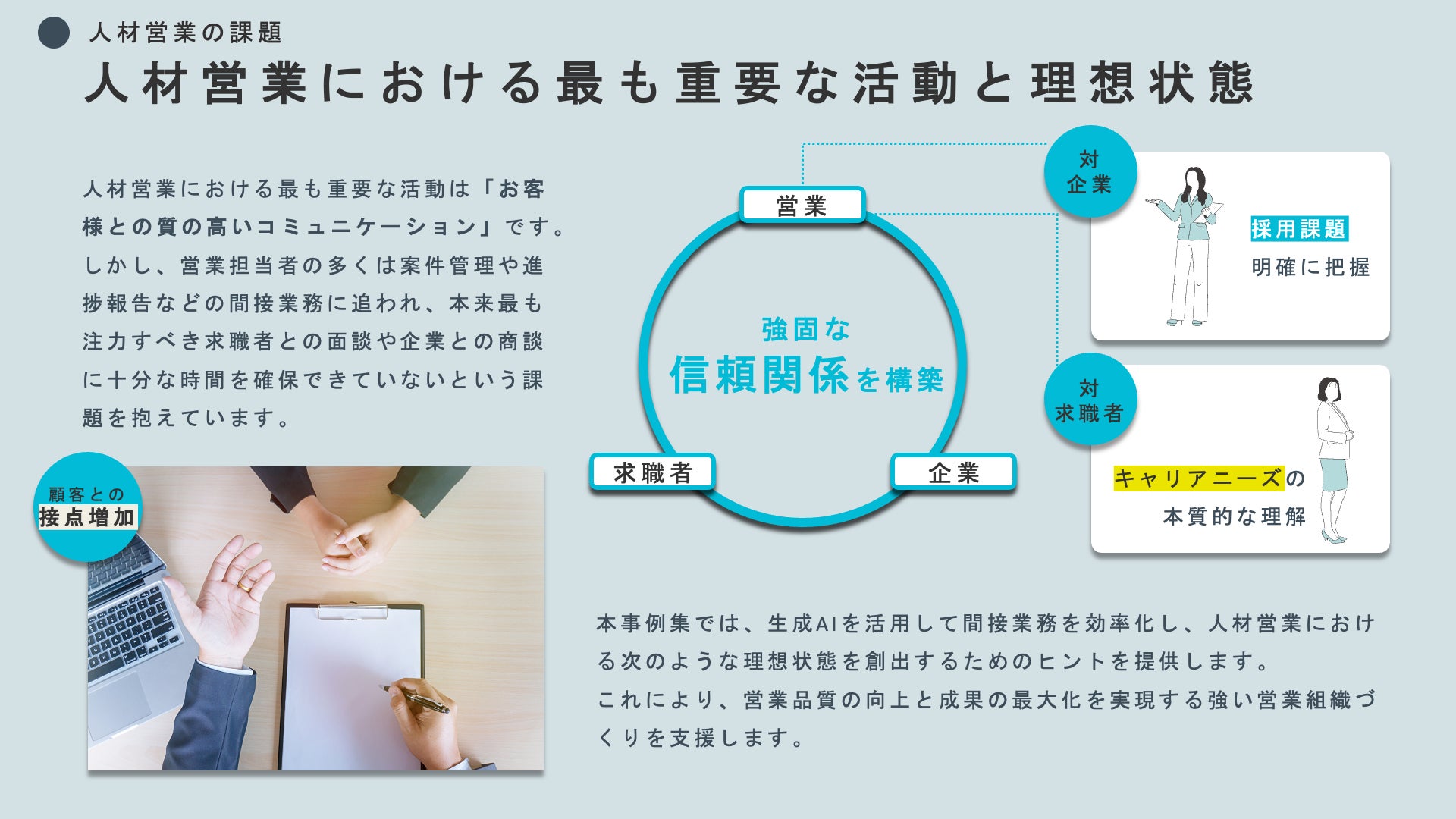

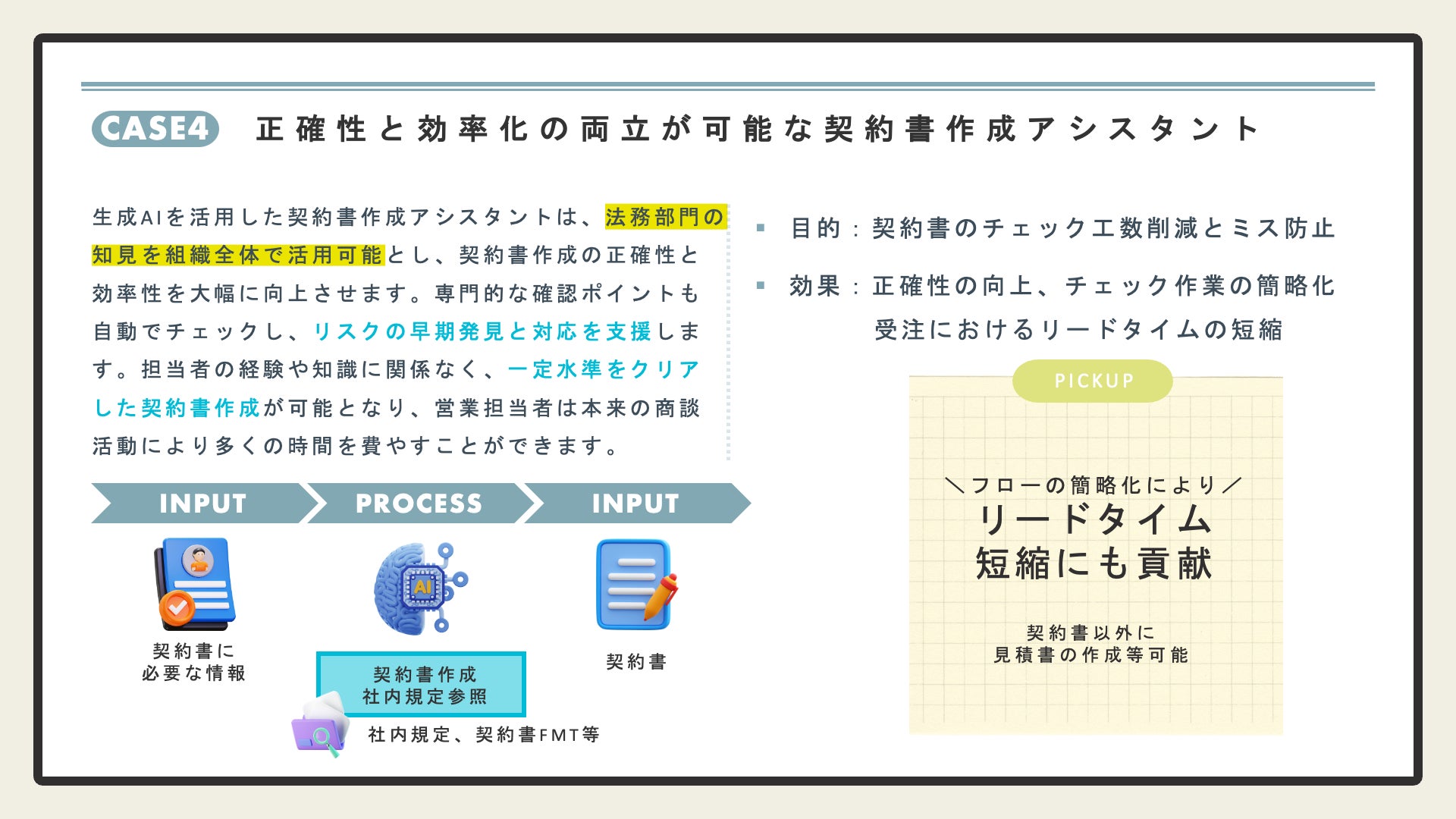

フローレンスが実施している子育て支援事業「ハイブリッドソーシャルワーク」とは、AIやSNSによる「デジタル支援」と対面で行う「リアル支援」を組み合わせた新しい支援の形です。

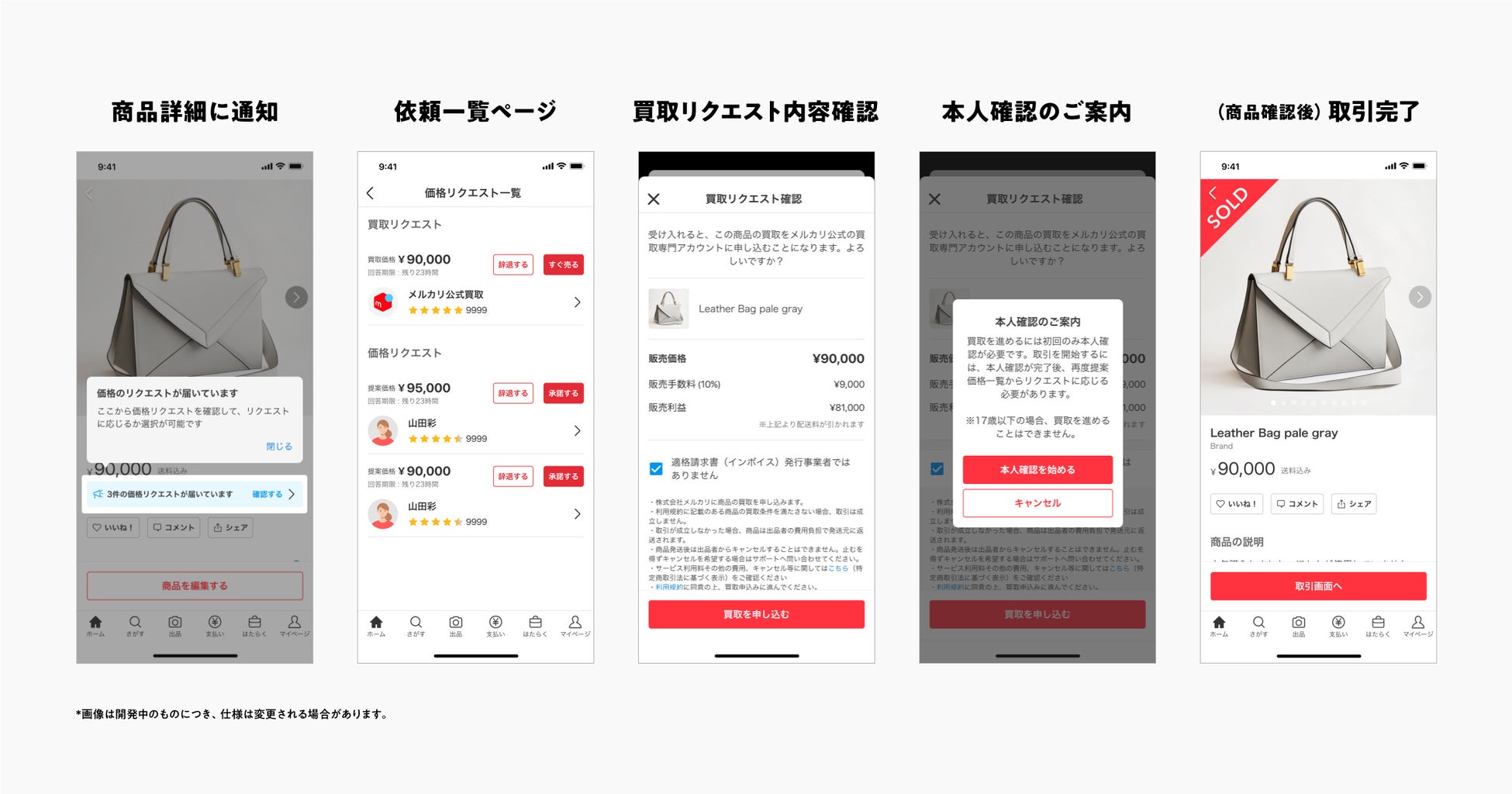

その実践例として取り組んでいる「おやこよりそいチャット」では、SNSでのコミュニケーションを活用して、ゆるやかに雑談・相談を受けながら、自然な流れで親子が本当に必要としている情報提供・支援へつなげています。

また、自治体や地域団体と協力して、対面での支援も組み合わせて行うことによって、「デジタル」と「リアル」それぞれの強みを活かした支援でご家庭を見守ることができます。

2024年11月には、「休日・夜間問わず、話を聞いてほしい」というニーズにお答えし、傾聴型の生成AIを開発し、生成AIと専門職スタッフによるハイブリッド型子育てSNS相談「いまきくイヌAI(あい)ちゃん」をサービス運営しました。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000349.000028029.html)

今後もハイブリッドソーシャルワークによる支援を全国に届けていくことで、子育て家庭の“孤立”をなくし「誰もが支援を受けて子育てをすることが、あたりまえ」の社会を目指します。

認定NPO法人フローレンスについて

こどもたちのために、日本を変える。フローレンスは日本のこども・子育て領域に関わる課題解決と価値創造に取り組む、国内最大規模の認定NPO法人です。

日本初の共済型・訪問型病児保育事業で2004年に設立し、こどもの虐待、こどもの貧困、障害児家庭の支援不足、親子の孤立の課題を解決するため、多様な保育事業を運営するほか、全国で「こども宅食」「おやこよりそいチャット」「にんしん相談」「赤ちゃん縁組」などの福祉事業と支援活動、政策提言をおこなっています。

▶フローレンスコーポレートサイトURL: https://florence.or.jp/