企業のマーケティング戦略において、HP(ホームページ)は効果的だと言われています。

しかし中小企業では、「HP制作まで手が回らない」という経営者も少なくないでしょう。

また、HPを既に開設している企業であっても、本当の意味でそのHPを活用できているとは限りません。

「とりあえずHPを持っている」だけでは、集客や問い合わせといった効果を得ることは困難です。

こうした効果を得るためには、お客様が求めている情報を掲載し、目的に合った運用を継続的に行う必要があります。

では、開設・運用コストも見据えた上で考えると、HPを開設するメリット、そして開設しないことによるデメリットとは、一体何なのでしょう。

そこで今回、中小企業・店舗情報サイト『Brise』(https://b-rise.jp/)を運営するイートラスト株式会社(https://e-trust.ne.jp/)は、中小企業の経営者(従業員数30名以下)を対象に、「HP開設のメリット」に関する調査を行いました。

- 中小企業の約3割が企業HPを開設していると回答!その目的とは?

はじめに、経営されている企業のHPを既に持っているかどうかについて、伺っていきたいと思います。

「企業HP(コーポレートサイト)を開設していますか?」と質問したところ、3割以上の方が『開設している(29.5%)』『開設する予定(5.8%)』と回答しました。

中小企業と言えば、先進的なスタートアップ以外はデジタルに奥手なイメージを抱かれがちですが、企業HPに取り組んでいる企業も決して少なくないようです。

企業HPを開設した、あるいは開設する予定の方には、HPの目的についてもお聞きしました。

「企業HPを開設した(開設する)目的を教えてください」と質問したところ、『販売促進(26.6%)』と回答した方が最も多く、次いで『広報(自社紹介)による信用力の向上(24.1%)』『新規顧客の拡大(23.8%)』と続きました。

やはりプロモーション目的で開設される方が多いようです。

一方、かなりの方が「信用力の向上」と回答している点も、興味深い結果と言えるでしょう。

現在、企業HPは名刺あるいは「企業の顔」のような役割を持っているのかもしれません。

- 【HPを開設しないデメリットの方が大きい!?】HP開設のメリットとは

では、実際にHPを開設した場合に生まれるメリットとは何なのでしょうか。

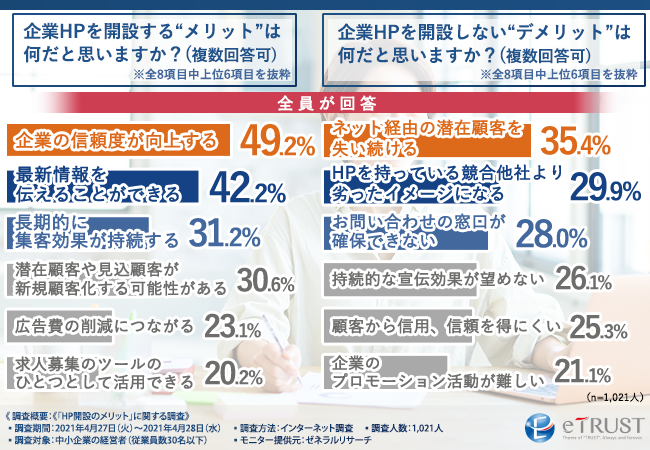

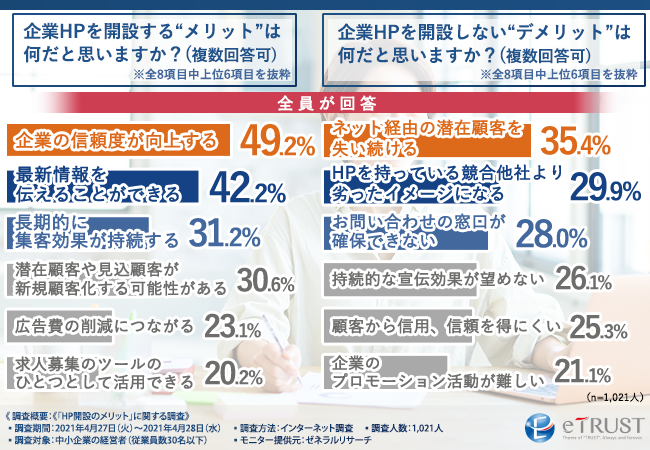

「企業HPを開設するメリットは何だと思いますか?(複数回答可)」と質問したところ、『企業の信頼度が向上する(49.2%)』と回答した方が最も多く、次いで『最新情報を伝えることができる(42.2%)』『長期的に集客効果が持続する(31.2%)』と続きました。

信頼度に繋がる回答は、こちらの質問ではさらに増えて最多となっています。やはり企業HPは、「顔」としての存在感を持っているのかもしれません。

また、「最新情報」についての回答が多い点も、簡単に更新できるHPの特性を考えると、当然とも言えるでしょう。

HP開設のメリットについては、もう少し具体的な形でも内容をお聞きしました。

■企業HP、開設したらウチではこんなメリットがありました!

・依頼が格段に上がった。売り上げの90パーセントがHP集客によるもの(30代/男性/福岡県)

・ほっといても営業効果がある(30代/女性/大阪府)

・幅広い新規顧客の獲得。気軽に弊社を知ってもらえる(30代/女性/宮城県)

・求人に応募する人がホームページを見て会社についてイメージをつかめた(40代/男性/沖縄県)

・サービスの説明が速やかになる。また場所等詳細が伝えやすい(50代/男性/宮城県)

・ローカルな企業名を全国に知らしめることができた(60代/男性/大阪府)

HPが、営業ツールとしてとても高い力を持つことが、回答から伝わってきます。

また、信用獲得や告知・紹介のためのツールとして評価している方も多いようです。

では逆に、企業HPを開設しない場合、皆さんはどんなデメリットが生じるとお考えなのでしょうか。

「企業HPを開設しない“デメリット”は何だと思いますか?(複数回答可)」と質問したところ、『ネット経由の潜在顧客を失い続ける(35.4%)』と回答した方が最も多く、次いで『HPを持っている競合他社より劣ったイメージになる(29.9%)』『お問い合わせの窓口が確保できない(28.0%)』と続きました。

こちらでもまた、販促・営業関連の回答が最多です。

しかし、信用や窓口機能に関する回答も、かなりの数が集まっています。

『顧客から信用、信頼を得にくい(25.3%)』『新入社員を集められない(7.3%)』といった回答からも、HPには販促以外の機能も強く期待されていると言えそうです。

ここまでの調査で、中小企業経営者の皆さんが、企業HP開設の重要性を強く認識していることがわかったと思います。

では、そのHP制作そのものについて、皆さんがどうお考えなのかお聞きしました。

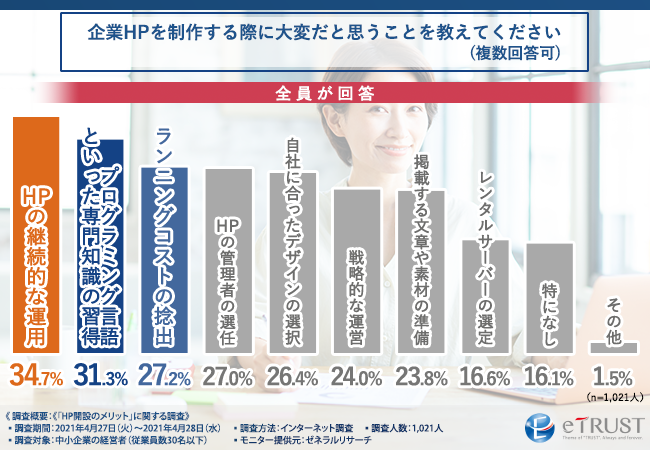

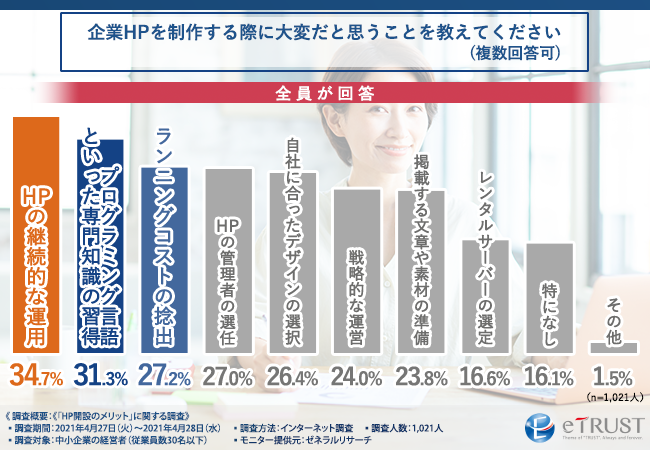

「企業HPを制作する際に大変だと思うことを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『HPの継続的な運用(34.7%)』と回答した方が最も多く、次いで『プログラミング言語といった専門知識の習得(31.3%)』『ランニングコストの捻出(27.2%)』と続きました。

HPやサイトの運営は、継続が最も大変な作業となります。

例えお金や時間があっても、根気がなくなることが少なくありません。

企業HPでも、この「継続」に課題を感じる方が多いようです。

同時に、運用や学習などの工数全てに発生するランニングコストについても、中小企業では重要な課題であることが、この結果から読み取れます。

- 【制作した半数以上の中小企業が利用!】HP制作を外注する良さとは?

では、実際の中小企業HPの制作や運用は、どのように行われているのでしょうか。

ここからは、企業HPを開設した、あるいは開設する予定の方に、HP制作の実情について伺っていきたいと思います。

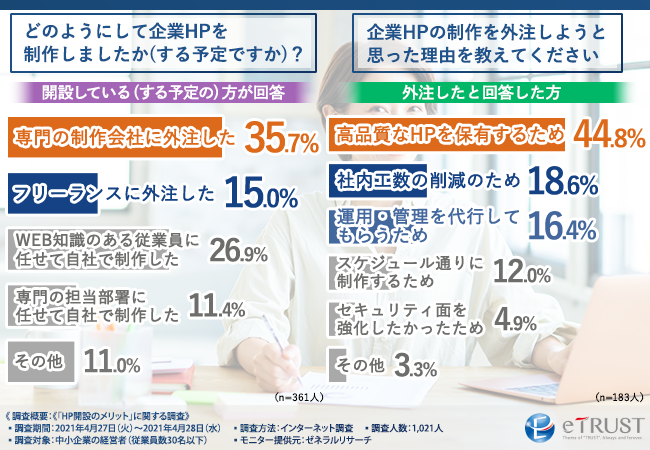

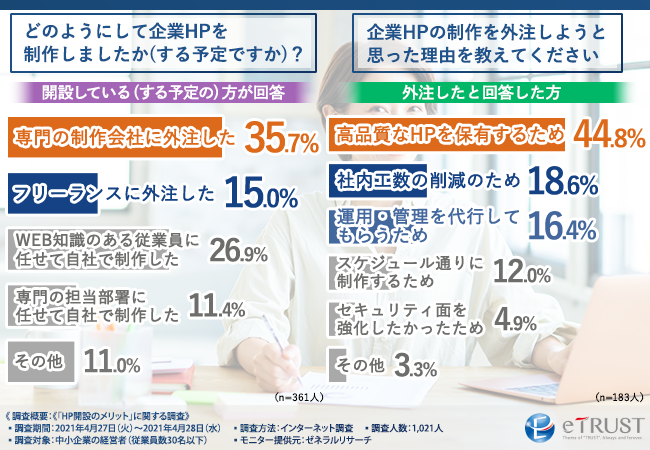

「どのようにして企業HPを制作しましたか(する予定ですか)?」と質問したところ、半数以上の方が『専門の制作会社に外注した(35.7%)』『フリーランスに外注した(15.0%)』と回答しました。

「ネットにちょっと詳しい社員が『中の人』として制作・運用」みたいなイメージもある中小企業のHPですが、実際には専門家の活用がかなり浸透しているようです。

外注したと回答した方には、その理由についてもお聞きしました。

「企業HPの制作を外注しようと思った理由を教えてください」と質問したところ、『高品質なHPを保有するため(44.8%)』と回答した方が最も多く、次いで『社内工数の削減のため(18.6%)』『運用・管理を代行してもらうため(16.4%)』と続きました。

最多となった「高品質」という回答は、「社内工数の削減」という回答に倍以上の差をつけています。

多くの中小企業が、「とにかく作ればいい」という段階から脱し、HPの質を重視していると言えそうです。

- 【外注と自社制作の満足度】半数の経営者が外注の際コストを重視すると回答

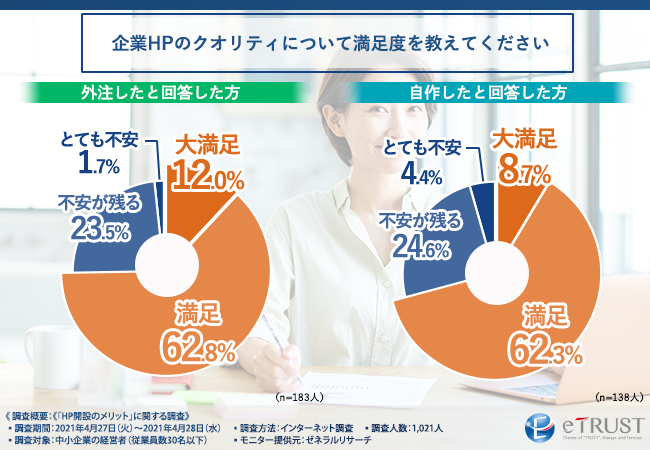

外注する場合、肝心なのはコストに見合った満足感が得られるかどうかです。

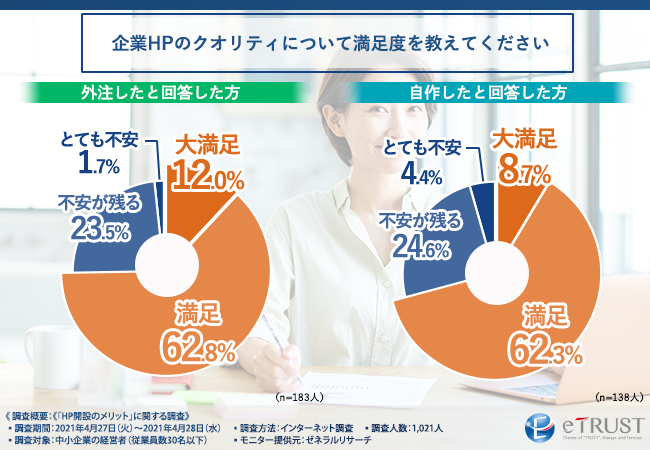

企業HP制作を自作した方と外注した方の満足度にはどのような違いが現れているのでしょう。

“外注した”と回答した方に「企業HPのクオリティについて満足度を教えてください」と質問したところ、7割以上の方が『大満足(12.0%)』『満足(62.8%)』と回答しました。

「大満足」の多さも印象的ですが、「満足」と答えた方が全体の6割を超えている点は注目すべきでしょう。

HPの外注は、かなりコストパフォーマンスが高いと言えそうです。

一方、同じ質問をHPを“自作した方”にも行うと、こちらもほぼ7割以上の方が『大満足(8.7%)』『満足(62.3%)』と回答しました。

しかし、「満足」の比率がほぼ同じであるのに対して、「大満足」「とても不安」という項目ではかなりの差が出ています。

「ツメ」のような部分で、プロと自作では差が出てくるのかもしれませんね。

ところで、満足度の高い外注を実現した皆さんは、ひょっとすると注文の際などに「成功の秘訣」のような注文を入れたのかもしれません。

では、HP制作を外注する際に、どのようなことをポイントとしているのでしょうか。

「HP制作を外注する場合、どのようなポイントを重視しますか?(上位3つ迄)」と質問したところ、『低コスト(50.5%)』と回答した方が最も多く、次いで『使いやすさ(36.4%)』『高品質なデザイン(26.4%)』と続きました。

質を重視して行うHP制作の外注であっても、発注する際に気になるのはやはり「コスト」のようです。

逆に考えると、「低コスト」を意識して発注した制作で高い満足感を得られるのなら、やはりHP制作の外注はコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

- 【まとめ】HPは会社の顔!HPの開設はメリットしかない!

今回の調査で、中小企業の経営者の大半がHP開設のメリットを認識し、実際に開設している方も多いことが明らかになりました。

また、HP開設に際してはクオリティや工数の観点から制作を外注し、その大半が高い満足度を示していることもわかったと思います。

企業HPは、直接的な営業・宣伝の点でももちろん高い効果を発揮します。従来の広告よりも低コストであるため、中小企業にはうってつけの宣伝ツールと言えるでしょう。

同時に、取引先や求職者から信頼を得る上でも、企業HPは極めて重要です。

特に採用面では、今後入社してくる世代が全て「ネットがあるのが当たり前」の世界で育ったデジタルネイティブとなるため、「会社の顔」となるHPでの情報発信やアピールは必須となります。

こうした動きに追いつくだけでなく、開設したHPで低コストかつ特殊なアピールなどを展開した場合、思わぬルートから優れた人材を獲得できる可能性も充分期待できるでしょう。

手間・コストを充分にペイできそうなメリットが、HP開設にはたくさんあるようです。

興味がある経営者の方は、HP開設を一度検討されてみてはいかがでしょうか。

満足度の高さも考えると、外注の方が案外、コストパフォーマンスが高いかもしれませんよ。

- ホームページ制作実績10,000社突破!イートラスト株式会社

「スマホ表示対応のオリジナルデザインにリニューアルしたい」

「集客効果のあるHPにしたい」

そんな方におすすめなのが、中小企業・店舗情報サイト『Brise』(https://b-rise.jp/)を運営するイートラスト株式会社(https://e-trust.ne.jp/)です。

デザインだけが良くても集客にはつながりません。

ホームページからの集客効果を求めるには、目につきやすいキャッチコピー、色合い、写真など、全体のバランスが重要です。

弊社では、実績10,000社、制作歴18年の豊富な実績をもとに蓄積したノウハウをもとに、戦略的に集客が出来るホームページ制作を行います。

- 完全オリジナルデザイン

- レスポンシブ対応

- 運用・管理がしやすいシステム

- ショッピングカート機能

- SEO対策

- 万全のサポート体制

お客様の事業やお悩みに最適なご提案でサポートします!

b-riseは、企業間を繋げるビジネスパートナー検索ポータルサイトです。

業種ごとにwebサイトを検索してビジネスパートナーを探すことができ、登録されている企業様のインタービューも掲載しているため、より詳しく他社のことを知ることが出来ます。

会員になりますと、求人の案内が出せたり、御社のアピールを行うことも可能です!

事業に最適なご提案をいたしますので、WEB関連業務に関してお悩みがある方はぜひ一度ご相談ください。

■HP制作:https://e-trust.ne.jp/website.html

■B-RISE:https://b-rise.jp/

■イートラスト株式会社:https://e-trust.ne.jp/

■TEL:0120−650−701

■お問い合わせ:https://hp-free.com/#form

【調査概要:「HP開設のメリット」に関する調査】

■調査期間:2021年4月27日(火)~2021年4月28日(水)

■調査方法:インターネット調査

■調査人数:1,021人

■調査対象:中小企業の経営者(従業員数30名以下)

■調査主体:ゼネラルリサーチ