「ファーストコールカンパニーフォーラム」は、タナベ経営が主催する、全国の「100年先も顧客から一番に声をかけていただける企業(ファーストコールカンパニー)」を研究し、ビジネスモデルを学ぶフォーラムです。2020年度はコロナ禍の中、初のオンデマンド配信で開催し、全国で2,173名の経営者・経営幹部・後継経営者の皆様に参加いただきました。

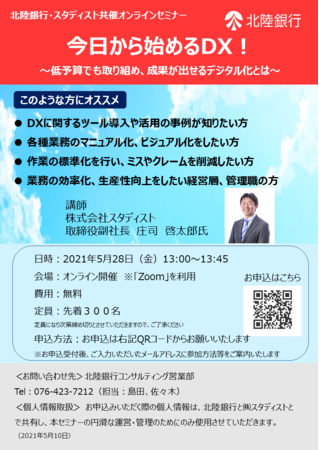

「ファーストコールカンパニーフォーラム2021」は昨年に引き続き、Webセミナー(オンデマンド)にて開催。デジタル技術活用の先進企業からお招きしたゲスト講師による講義や、タナベ経営のトップコンサルタントによる講義等、約30本、合計約16.6時間の動画コンテンツをご視聴いただけます。

2021年のテーマは「DX価値を実装する」。2020年、COVID-19をきっかけに本格的なDX(デジタルトランスフォーメーション)に着手し始めた企業は多いですが、その結果は二極化しています。

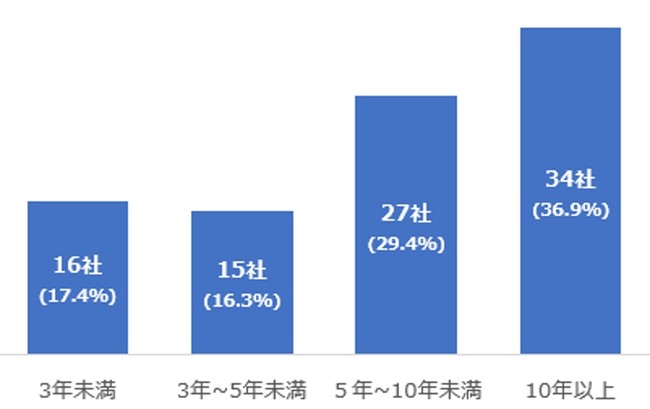

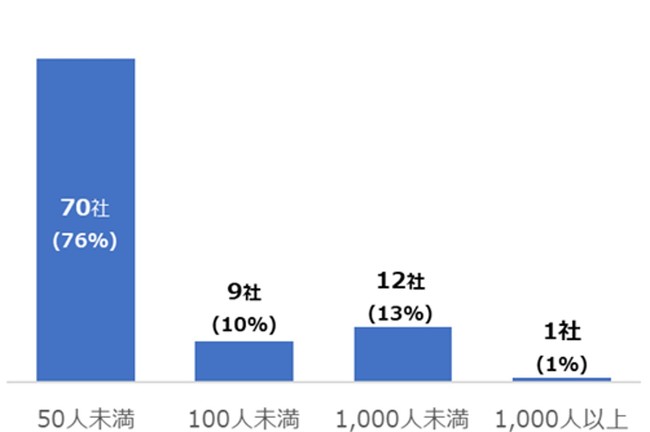

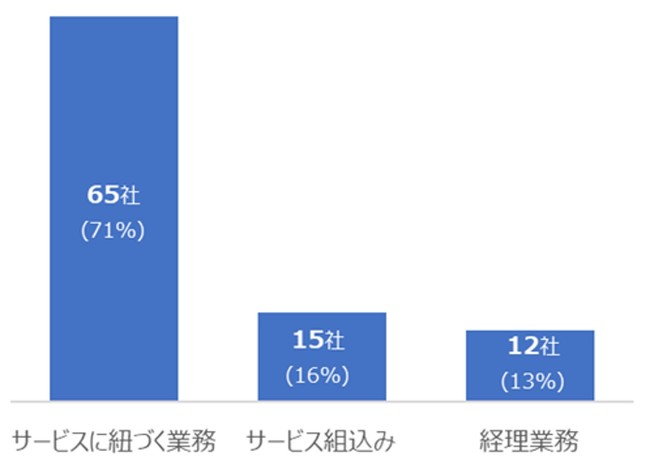

タナベ経営が実施した「企業経営に関するアンケート〈DX編〉」※ でも、「DXに関する投資状況と成果」の設問で約半数が「実施しているが成果が不十分」と回答。「実装」への課題の大きさがわかります。

※2020年11月4日~11月26日、2021年1月13日~1月29日実施 タナベ経営「企業経営に関するアンケート」より(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000058707.html)

「ファーストコールカンパニーフォーラム2021」では、DXを実装するにあたり推進すべき領域を「ビジネス」「マーケティング」 「バックオフィス」「ヒューマンリソース」の4つに区分し、各領域で実装を実現した企業の成功事例・自社変革のポイントを学び、自社の事業戦略、経営戦略に生かしていただけます。さらに、参加者全員にDXをテーマとした講義内容や多数の事例が掲載されたオリジナルテキスト(非売品・180ページ)を配付いたします。「ファーストコールカンパニーフォーラム2021」と併せて、是非、経営の一助としてご活用ください。

- 「ファーストコールカンパニーフォーラム2021~DX価値を実装する~」概要

■受講日時:2021年 6月 1日 (火)~8月31日(火)

■申込期限:上記受講期間内にお申込みください。

■受講方法:オンデマンド配信

※PC・タブレット・スマートフォンによるオンデマンド形式での受講です。

※お申込み後、請求書を送付させていただきます。ご入金確認後、1週間以内にご視聴用URLを受講者様のメールアドレス宛にお送りさせていただきます。

■受講料:お一人様33,000円(税込)※オリジナルテキスト付

■申込方法:下記特設サイトの申込フォームよりお申込みください。

https://www.tanabekeiei.co.jp/fccf/

■注意事項

・アカウントの譲渡や複数名での使い回しは固く禁じます。

・別途、参加人数分のオリジナルテキストを発送させていただきます。

■ゲスト一覧

株式会社アッテル 代表取締役 塚本 鋭 氏

株式会社トヨコン 代表取締役社長 明石 耕作 氏

株式会社ソニックガーデン 代表取締役副社長 COO 藤原 士朗 氏

株式会社大都 代表取締役 山田 岳人 氏

i Smart Technologies株式会社/旭鉄工株式会社 代表取締役社長 木村 哲也 氏

株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表取締役 グループ上席執行役員 上野 勇 氏

株式会社ダンドリワークス 代表取締役社長 加賀爪 宏介 氏

嘉穂無線ホールディングス株式会社 代表取締役 柳瀬 隆志 氏

株式会社プラムザ 専務取締役 内藤 洋史 氏

株式会社エクス 代表取締役 抱 厚志 氏

株式会社プラスアルファ・コンサルティング 取締役副社長 鈴村 賢治 氏

株式会社オプティム 取締役 ビジネス統轄本部 本部長 休坂 健志 氏

グローウィン・パートナーズ株式会社 代表取締役 CEO 公認会計士 佐野 哲哉 氏

■講義担当社員一覧

1.基調講義

株式会社タナベ経営 代表取締役社長 若松 孝彦

株式会社タナベ経営 取締役副社長 長尾 吉邦

株式会社タナベ経営 戦略総合研究所 執行役員 奥村 格

株式会社タナベ経営 ドメインコンサルティング東京本部 執行役員 村上 幸一

株式会社タナベ経営 九州本部 執行役員 高島 健二

株式会社タナベ経営 CRMコンサルティング 執行役員 齋藤 正淑

株式会社タナベ経営 HRコンサルティング東京本部 執行役員 川島 克也

2.ビジネスDX

株式会社タナベ経営 ドメインコンサルティング大阪本部 本部長代理 森田 裕介

株式会社タナベ経営 ドメインコンサルティング大阪本部 本部長代理 土井 大輔

株式会社タナベ経営 ドメインコンサルティング東京本部 部長 石丸 隆太

株式会社タナベ経営 ドメインコンサルティング東京本部 部長 井上 裕介

株式会社タナベ経営 ドメインコンサルティング大阪本部 執行役員 山本 剛史

株式会社タナベ経営 中部本部 本部長代理 近藤 正晴

株式会社タナベ経営 北海道支社 支社長 阿部 和也

3.マーケティングDX

株式会社タナベ経営 マーケティングコンサルティング本部 執行役員 庄田 順一

株式会社タナベ経営 中国支社 副支社長 森重 裕彰

株式会社タナベ経営 中部本部 副本部長 種戸 則文

4.バックオフィスDX

株式会社タナベ経営 ファンクションコンサルティング東京本部 本部長代理 武政 大貴

株式会社タナベ経営 ファンクションコンサルティング大阪本部 執行役員 福元 章士

5.ヒューマンリソースDX

株式会社タナベ経営 北海道支社 副支社長 細江 一樹

株式会社タナベ経営 中四国支社 副支社長 北島 康弘

株式会社タナベ経営 HRコンサルティング東京本部 部長代理 岡原 安博

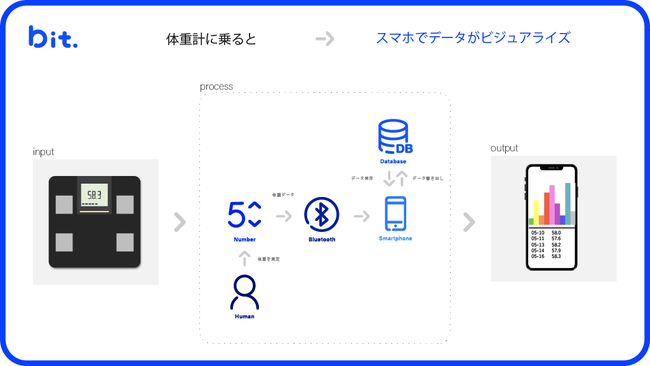

6.システム開発

株式会社タナベ経営 戦略総合研究所 課長代理 久保 多聞

- 【コラム】”5つのポイント”でDXを自社に「実装」する

「ファーストコールカンパニーフォーラム2021」の今年度のテーマである「DX価値を実装する」について、講義内容とテキストより抜粋して「5つのポイント」を提言いたします。

DXは戦略です。しかしながら、多くの企業では部分的な取り組みに終始し、成果も限定的なものにとどまっています。全社戦略の一環として取り組まないDXは「デジタルの活用」に過ぎません。部分的に変えるのではなく、意義や構造から見直すことが肝要です。DXの形は作ったものの、うまく機能していない企業が多い中で、DXを「実装」できた企業が競争優位を獲得し、持続的発展のパスポートを手にすることができます。

以下、DXを自社に「実装」するためのポイントを1~5で説明します。

DX実装の5つのポイント

DX実装の5つのポイント

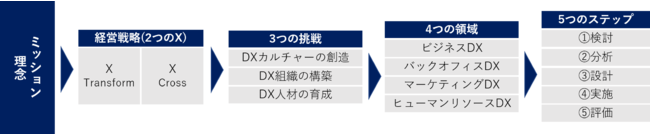

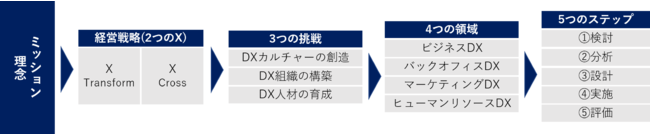

1.唯一無二のミッション再定義

ミッションは「道しるべ」であり、DXを推進する上での判断基準としての役割を持ち、実装段階では必ず原点に立ち返って「本当に必要か」を問うために必要不可欠です。ミッションなき戦略は自社に混乱を生み出し、本来のあるべき姿を見失ってしまいます。この状態では、デジタルを使ってもトランスフォーメーションは実現できません。ミッションがあるからこそ、全社員でDXを推進することができるのです。

2.経営戦略に必要な2つの「X」

(1)Transform

社会の変容に合わせてミッションを再定義したのであれば、そのミッションを実現するために従来の発想を超えて自社を変革して競争優位性を発揮すべきであり、これが「トランスフォーム」です。デジタルに着手する前に、自社が「トランスフォーム」した姿を描くことが重要です。

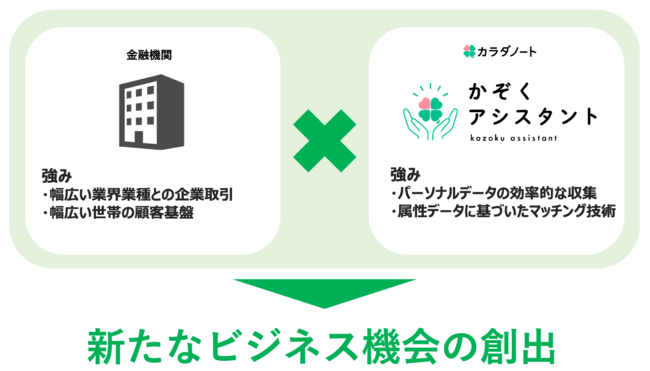

(2)Cross

ミッション実現のためには外部と「X(クロス)」し、オープンイノベーションを積極的に取り入れることで、価値や仕組みを再構築することが求められます。自社でできないものは外部と連携し、よりミッション実現の可能性を広げましょう。この「X(クロス)」を中長期ビジョンや経営戦略に組み込むことがDXにとっては必須と言えます。

3.DX推進に向けた3つの挑戦

(1)DXカルチャーの創出

DX成功の最大要因は、全社員がデジタルに対して正しい知識と理解を持ち、デジタルが「当たり前」の企業文化(カルチャー)を創ることです。DXカルチャーを根付かせるまである程度の年月を要します。社員とのコミュニケーションの中でDXによる成果を全社的に取り上げ、メリットを訴求していくとともに、定着するまでは現場の意見をしっかりと聞き、改善の姿勢を見せ、社員に我慢をさせないことが重要です。

(2)DX組織の構築

DXは一時的なシステムやツールではなく、持続的な仕組みです。外部パートナーとの連携も含めた「プロジェクト推進を担う組織」をデザインすることがデジタル実装における大切な要素となり、最も難易度が高い部分です。

(3)DX人材の育成

DX人材は育成からしか生まれません。ITに関する知識・スキルがある人材を採用してもすぐに経営課題や戦略課題を解決するには至らず、現在の社員からDX人材を生み出そうとしても、まずはデジタルリテラシーを高める必要があります。したがって、DX人材の育成ストーリーは大きく2つに分けられます。

① IT人材を採用し、実務を通じて自社のビジョン・業務内容を理解させる

② 自社を理解している既存社員を登用しデジタルリテラシーを高める

4.DXを「実装」すべき4つの領域

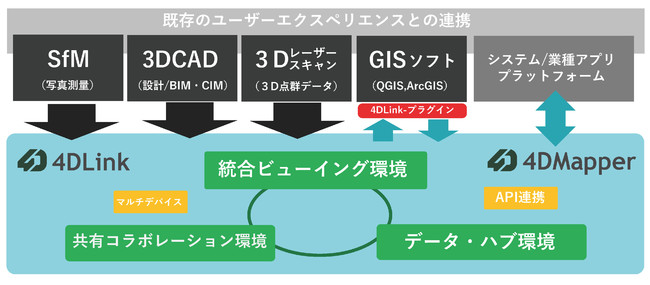

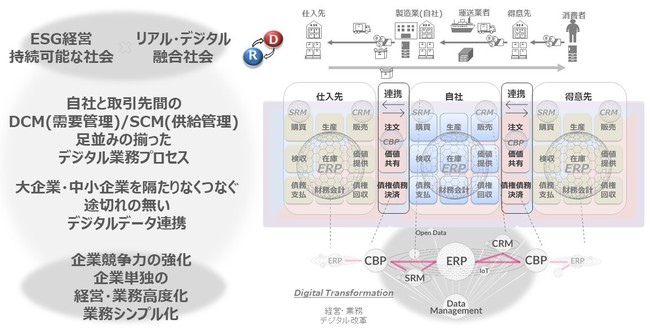

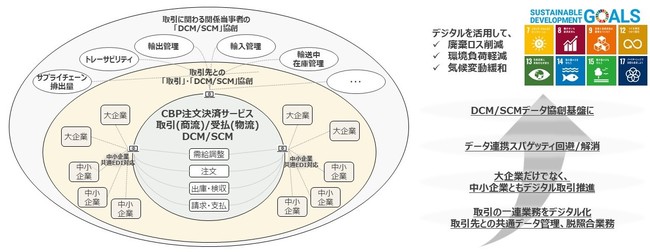

(1)ビジネスDX

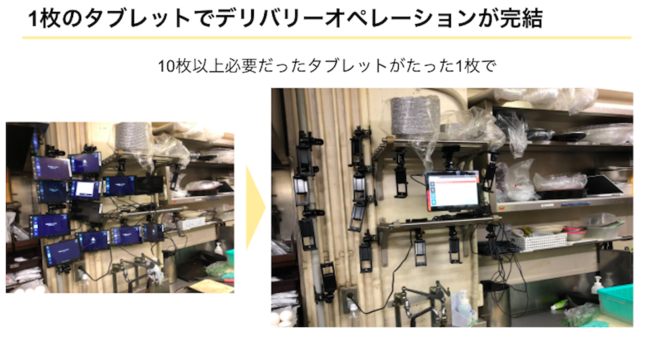

企業が利益を上げるための主活動のうち、マーケティング・販売領域を除いたバリューチェーン(価値連鎖)上のDXを指します。事業価値を最大化するための製造ラインの省人化や、物流改善といった機能別DXから、ビジネスモデルそのもののDXまでを含みます。

(2)マーケティングDX

マーケティング機能や顧客創造活動のDXを指します。リードの発掘やMA(マーケティングオートメーション)ツールを用いたリード育成、営業支援ツールの実装等を含みます。

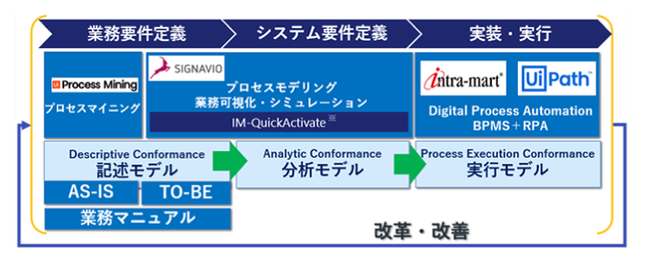

(3)バックオフィスDX

バリューチェーン上の主活動(支援活動)のうち、HR(ヒューマンリソース=人的資源)領域を除くオペレーションシステムのDXを指します。財務経理機能、法務機能、総務機能のRPA(ソフトウエア型ロボット)活用や統合型データベース構築等を含みます。

(4)ヒューマンリソースDX

採用、人事(賃金・評価)、最適配置、人材育成、社会保険や福利厚生、退職管理機能等、ワークエンゲージメント(従業員の仕事に対する充実感)を高める施策に関する業務のDXを指します。

5.DXを推進する5つのステップ

(1)検討

DXは変革であるがゆえに、まずは理想を描くことが重要です。このステップでは、デジタル(システム・ツール)にとらわれるのではなく、自社の戦略としての「あるべき姿」を描くことが求められます。

(2)分析

生産性を阻害している要因は何か、バリューチェーン上の問題はあるか、業務の全体工数がどれくらいかかっているか等、顧客や社員にアンケートやヒアリングを行い、総合的に分析していく必要があります。各種サーベイや診断ツール等の活用も効果的です。

(3)設計

ここからデジタル(システム・ツール)の検討に入ります。目的と現状課題に照らし合わせて戦略・方針を決定し、デジタル化する領域を設定します。重要なことは、ROI(投資対効果)の設計とシミュレーションです。デジタル化の対象業務・サービスを選定する上で、ROIを指標として明確化し、短期的に投資回収が可能な業務・サービス、長期的に投資しておくべき業務・サービスの優先順位を付けることが重要です。

(4)実施

実施段階においては、開発パートナー、導入システム・ツールの選定が最も重要です。自社オリジナルの開発が必要なのか、市販のパッケージシステムを導入するか、SaaS型で対応できるか等、設計したROIをベースに組み立てます。自社の開発スタイルに合った会社をパートナーとして選定しましょう。

(5)評価

DXは「改善の連続」です。スタート時点で定めた目標に対し、何%改善したか、何が改善できなかったか、どう変わったのかについてモニタリングを通して細かく分析し、課題を一つ一つ潰していきます。このプロセスを徹底することで、社内にDXを浸透させ、最適な形での運用が実現します。

■タナベ経営について

タナベ経営は、1957年(昭和32年)に創業し、今年創業64年を迎える日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、「ファーストコールカンパニー 100年先も一番に選ばれる会社」の創造をミッションとしています。グループで500名を超えるプロフェッショナル人材を擁し、「経営者の戦略パートナー」として中堅企業を中心に約7,000社の支援実績があり、その中には上場企業や業界ナンバーワン企業、地域の優良企業が多数含まれます。

「C&C(コンサルティング&コングロマリット)戦略」(コンサルティング領域の多角化)および「コンサルティングプラットフォーム戦略」(全国において高付加価値のコンサルティングを均質に提供)を推進しており、住まいと暮らし・食品&フードサービス・ヘルスケア・物流・ライフ&サービス等のドメイン(業種・事業領域)、中期ビジョン・組織人事・財務・マーケティング・DX・M&A・事業承継等のファンクション(経営機能)、そして業界で唯一、北海道から沖縄までの全国主要10都市に密着するリージョン(地域)の3つの観点でコンサルティングメニューを拡大しています。

コンサルティングスタイルとしては、クライアント企業の課題に合わせてこの「ドメイン×ファンクション×リージョン」の3つの観点から複数名のコンサルタントを選定してチームを組成する「チームコンサルティング」を推進しています。

「All for Our Clients すべてはクラアイアントのために」という徹底したクライアント中心主義であり、60年以上の歴史で培ってきた実証済みの戦略メソッドを駆使し、的確な判断で最適な解決策を導き出しています。

■We are Business Doctors

――日本で、経営コンサルティングがはじまった。

「私が勤めていた会社が倒産した」これは創業者 田辺 昇一の原体験。

会社がつぶれるということは、働く社員が路頭に迷い、取引先にも大きな迷惑をかける。どんなに規模が小さくとも、すべての企業には命がある。田辺 昇一は、企業を救う医師「Business Doctor」として企業とともにその命を守っていこうと決心しました。

「会社はつぶれるようにできている」「この国には企業を救う仕事が必要だ」この思いから、1957年10月16日に「田辺経営相談所」を創業。日本の経営コンサルティングのパイオニアとして60年以上、その精神と使命は脈々と受け継がれ、「ファーストコールカンパニー 100年先も一番に選ばれる会社」を創造する活動へと続いています。