(※1)「適格請求書等保存方式」…仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな制度。2023年10月より導入予定。

■調査結果サマリー

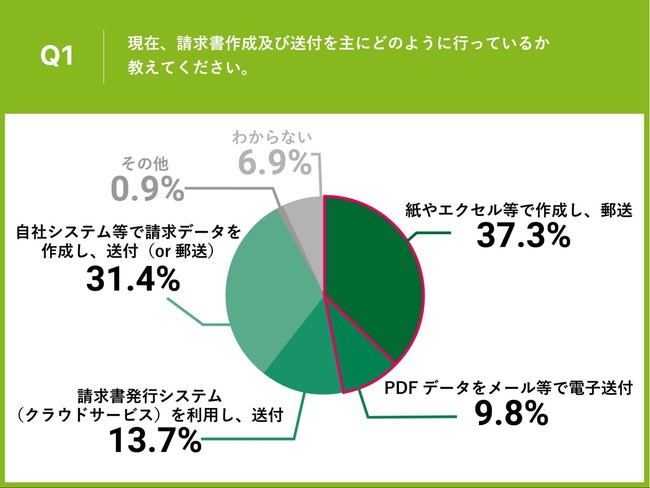

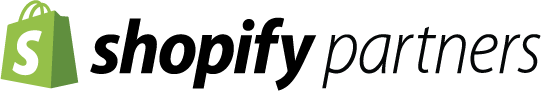

・請求書の作成及び送付方法、「紙やエクセル等で作成し、郵送」が37.3%で最多

・請求書の受け取り方法、「紙で受け取り」が68.7%で最多

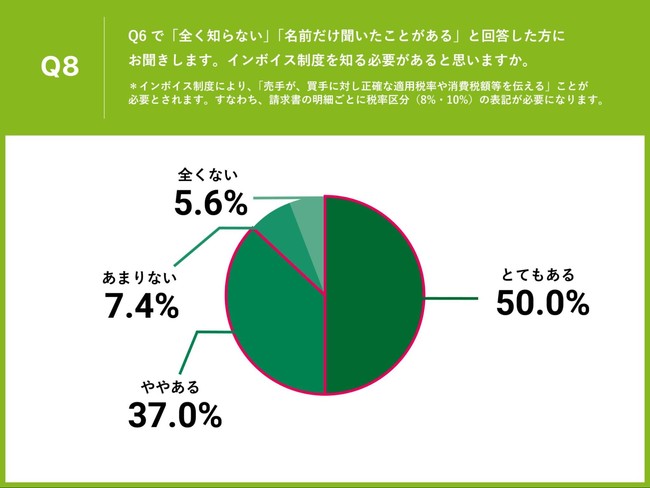

・2023年10月施行の「インボイス制度」について詳しく知らない人は、5割以上

・「インボイス制度」について詳しく知らない人の87.0%が「制度について知る必要がある」と回答

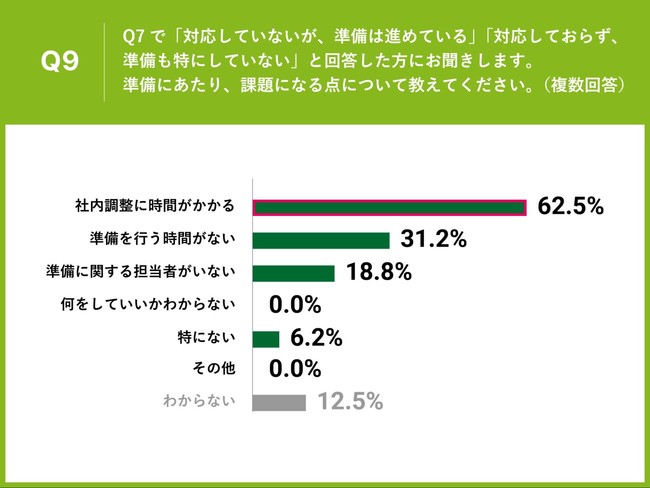

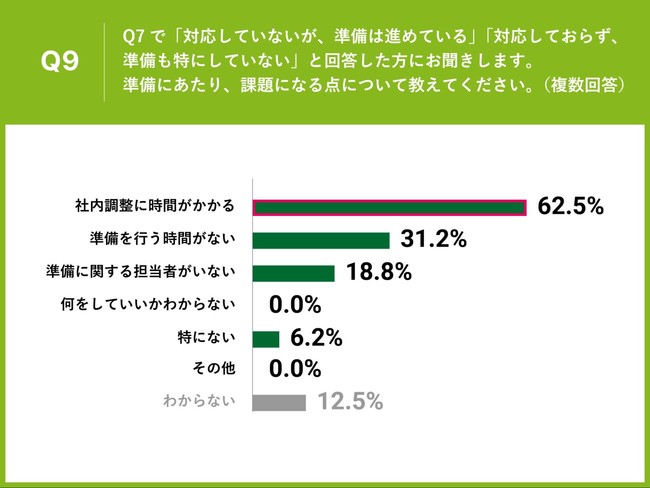

・「インボイス制度」対応準備の課題、「社内調整に時間がかかる」が62.5%

■調査概要

調査概要:「食品業界の経理業務」に関する実態調査

調査方法:インターネット調査

調査期間:2021年6月9日〜同年6月11日

有効回答:全国の食品メーカー及び食品の卸業を行っている企業の経理担当者102名

< 請求書作成及び送付方法、「紙やエクセル等で作成し、郵送」が37.3%で最多 >

「Q1.現在、請求書作成及び送付を主にどのように行っているか教えてください。」(n=102)と質問したところ、「紙やエクセル等で作成し、郵送」が37.3%、「PDFデータをメール等で電子送付」が9.8%という回答となりました。

Q1.現在、請求書作成及び送付を主にどのように行っているか教えてください。(n=102)

< 77.1%が「請求書発行システム」を導入希望 >

Q1で「紙やエクセル等で作成し、郵送」「PDFデータをメール等で電子送付」と回答した方に、「Q2.請求書発行システム(クラウドサービス)の導入をして欲しいと思いますか。」(n=48)と質問したところ、「とても思う」が27.1%、「やや思う」が50.0%という回答となりました。

Q2.請求書発行システム(クラウドサービス)の導入をして欲しいと思いますか。(n=48)

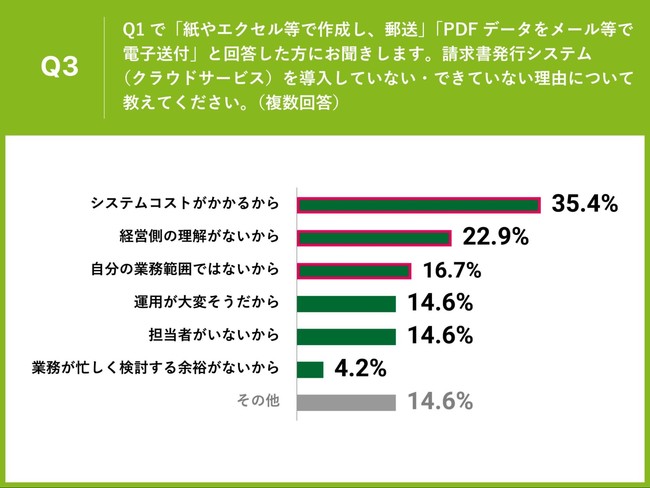

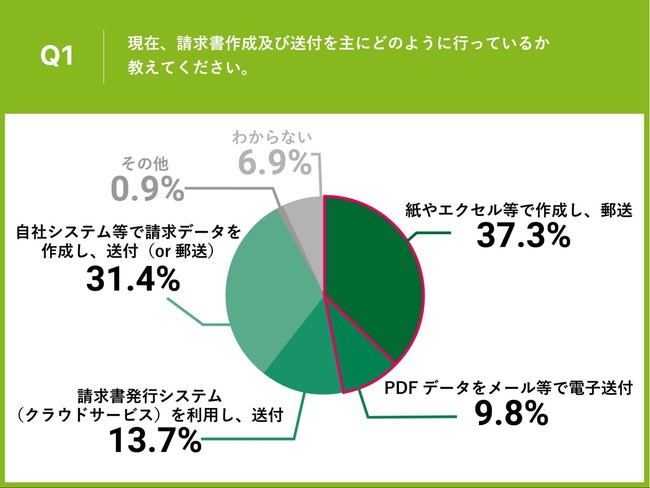

< 請求書発行システム(クラウドサービス)を導入していない理由、「システムコストがかかるから」が35.4%で最多 >

Q1で「紙やエクセル等で作成し、郵送」「PDFデータをメール等で電子送付」と回答した方に、「Q3.請求書発行システム(クラウドサービス)を導入していない・できていない理由について教えてください。(複数回答)」(n=48)と質問したところ、「システムコストがかかるから」が35.4%、「経営側の理解がないから」が22.9%、「自分の業務範囲ではないから」が16.7%という回答となりました。

Q3.請求書発行システム(クラウドサービス)を導入していない・できていない理由について教えてください。(複数回答)(n=48)

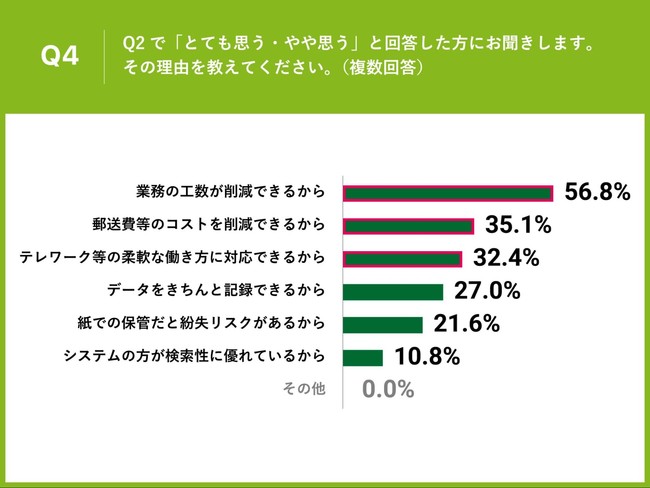

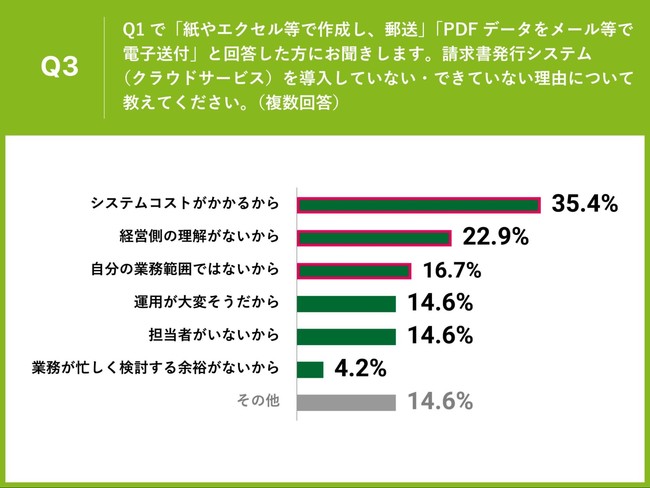

< 請求書発行システムを導入したい理由、「業務の工数が削減できるから」が56.8%で最多 >

Q2で「とても思う・やや思う」と回答した方に、「Q4.その理由を教えてください。(複数回答)」(n=37)と質問したところ、「業務の工数が削減できるから」が56.8%、「郵送費等のコストを削減できるから」が35.1%、「テレワーク等の柔軟な働き方に対応できるから」が32.4%という回答となりました。

Q4.請求書発行システム(クラウドサービス)を導入したいと思う理由について教えてください。(複数回答)(n=37)

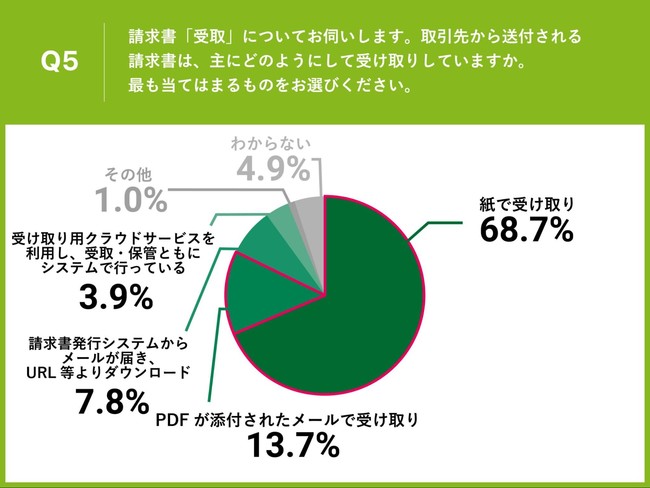

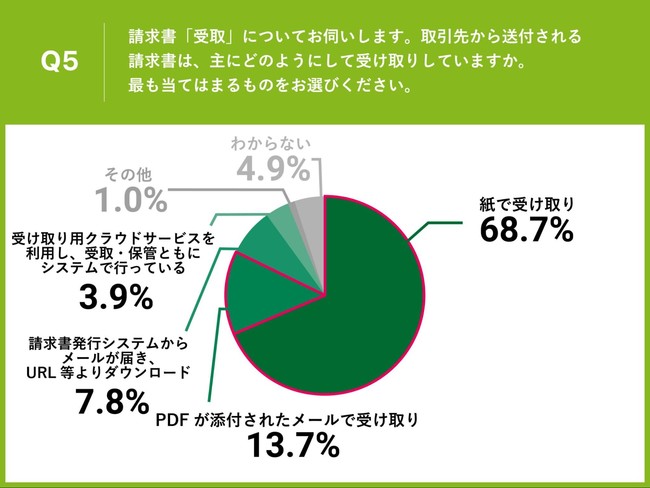

< 請求書の受け取り方法、「紙で受け取り」が68.7%で最多 >

「Q5.請求書「受取」についてお伺いします。取引先から送付される請求書は、主にどのようにして受け取りしていますか。最も当てはまるものをお選びください。」(n=102)と質問したところ、「紙で受け取り」が68.7%、「PDFが添付されたメールで受け取り」が13.7%という回答となりました。

Q5.請求書「受取」についてお伺いします。取引先から送付される請求書は、主にどのようにして受け取りしていますか。最も当てはまるものをお選びください。(n=102)

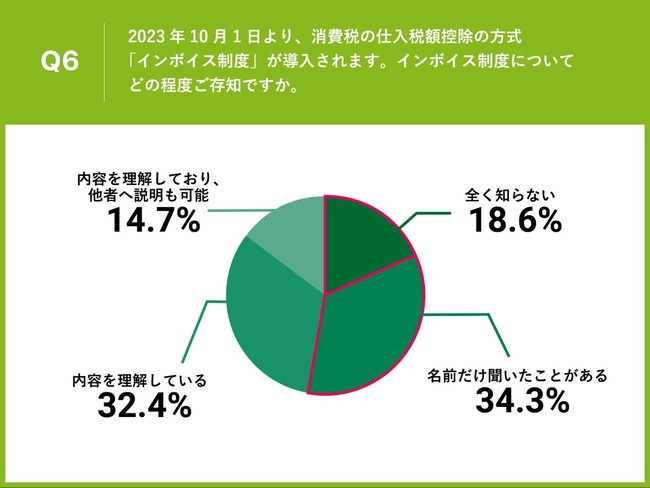

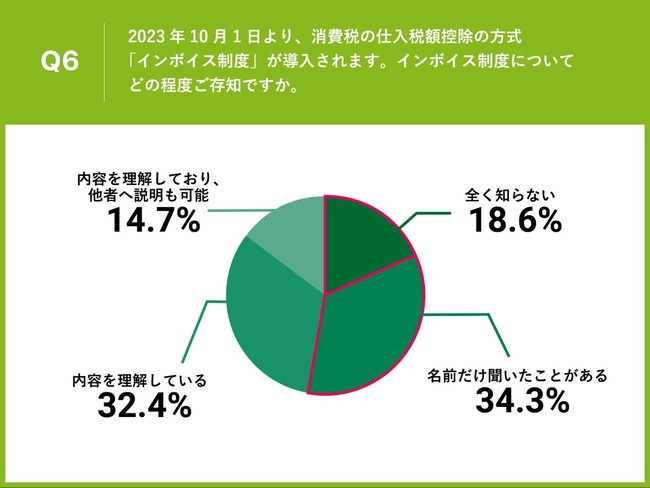

< インボイス制度について詳しく知らない人は、5割以上>

「Q6.2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式「インボイス制度」が導入されます。インボイス制度についてどの程度ご存知ですか。」(n=102)と質問したところ、「全く知らない」が18.6%、「名前だけ聞いたことがある」が34.3%という回答となりました。

Q6.2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式「インボイス制度」が導入されます。インボイス制度についてどの程度ご存知ですか。(n=102)

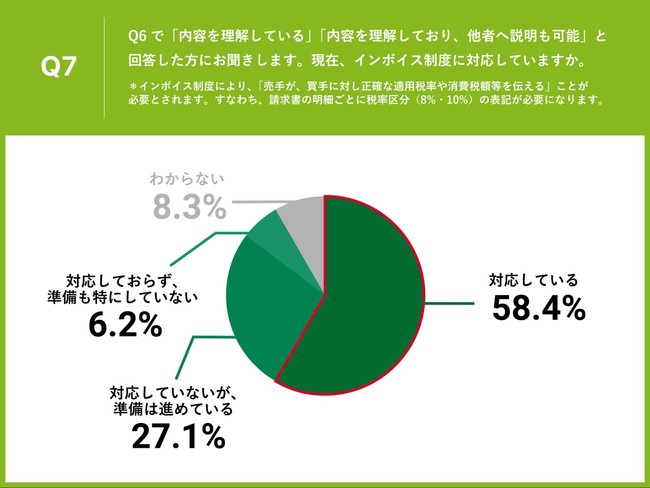

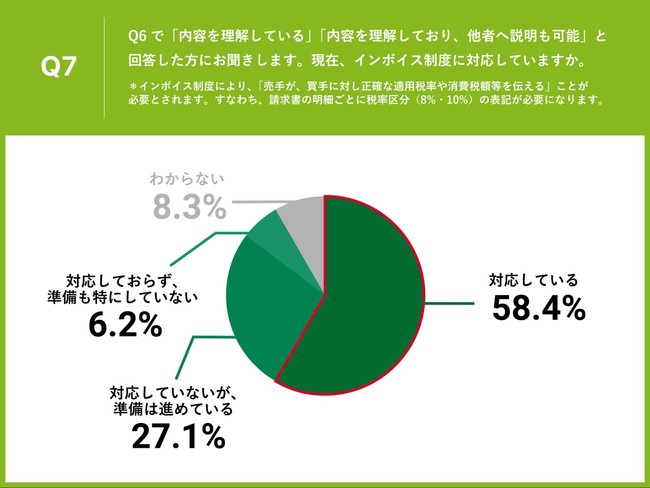

< インボイス制度を理解する人の約6割が、「インボイス制度に対応済」>

Q6で、インボイス制度の「内容を理解している」「内容を理解しており、他者へ説明も可能」と回答した方に、「Q7.現在、インボイス制度に対応していますか。(※2)」(n=48)と質問したところ、「対応している」が58.4%、「対応していないが、準備は進めている」が27.1%という回答となりました。

Q7.現在、インボイス制度に対応していますか。(※2)(n=48)

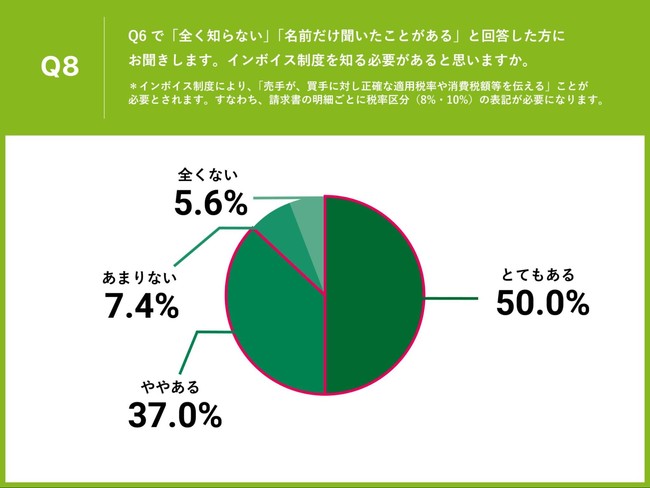

< インボイス制度について詳しく知らない人の87.0%が「制度について知る必要がある」と回答 >

Q6で、インボイス制度を「全く知らない」「名前だけ聞いたことがある」と回答した方に、「Q8.インボイス制度を知る必要があると思いますか。(※2)」(n=54)と質問したところ、「とてもある」が50.0%、「ややある」が37.0%という回答となりました。

Q8.インボイス制度を知る必要があると思いますか。(※2)(n=54)

(※2)インボイス制度により、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝える」ことが必要とされます。すなわち、請求書の明細ごとに税率区分(8%・10%)の表記が必要になります。

< インボイス制度への準備の課題、「社内調整に時間がかかる」が62.5% >

Q7で、インボイス制度に「対応していないが、準備は進めている」「対応しておらず、準備も特にしていない」と回答した方に、「Q9.準備にあたり、課題になる点について教えてください。(複数回答)」(n=16)と質問したところ、「社内調整に時間がかかる」が62.5%、「準備を行う時間がない」が31.2%、「準備に関する担当者がいない」が18.8%という回答となりました。

Q9.準備にあたり、課題になる点について教えてください。(複数回答)(n=16)

< まとめ >

今回、食品メーカー及び食品の卸業を行っている企業の経理担当者を対象に、食品業界の経理業務に関する実態調査を行いました。

はじめに現在の請求書作成及び送付方法について聞いてみると「紙やエクセル等で作成し、郵送」が37.2%で最多の結果に。合わせて、請求書の受け取りについても「紙で受け取り」が68.7%で最も多い回答となりました。

また、請求書を「紙やエクセル等で作成し、郵送」及び「PDFデータをメール等で電子送付」している方の77.1%が、請求書発行システム(クラウドサービス)について「導入してほしい」と回答しています。理由として、「業務の工数が削減できるから」や「郵送費等のコストを削減できるから」、「テレワーク等の柔軟な働き方に対応できるから」等、様々な側面から導入を求めていることがわかりました。

一方で、請求書発行システム(クラウドサービス)を導入していない理由については、「システムコストがかかるから」が35.4%で最多。他にも「経営側の理解がないから」(22.9%)「自分の業務範囲ではないから」(16.7%)等の回答も見受けられました。

最後に、2023年開始の「インボイス制度」について伺ってみると、インボイス制度について詳しく知らない人は、5割以上いることが明らかに。うち87.0%が「制度について知る必要がある」と回答しています。一方で、インボイス制度について知っている人の58.4%は、既に対応を開始しているという結果も。対応に大きな差が生まれています。

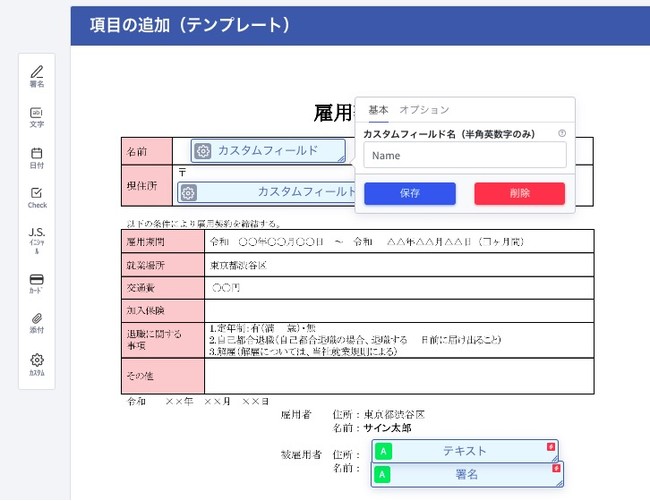

当社が提供する「BtoBプラットフォーム 請求書」は、適格請求書の発行を見越した設計となっており、インボイス制度にも対応が可能です。今後対応が必要となるインボイス制度への準備も兼ねて、請求書のデジタル化を推進してまいります。

< 調査結果を踏まえた、経理課題解決セミナーを開催します >

本調査により、食品メーカー及び卸企業の経理担当者は、クラウドサービスの導入に対してあらゆる効果を期待する反面、導入における課題も多くあることがわかりました。

そこで、本調査を踏まえた、経理担当者の課題解決セミナーを7月20日(火)に開催いたします。本セミナーでは、企業の経理担当者がクラウドサービス導入に向けて、どう社内浸透させていけばよいかを他社事例を踏まえて解説いたします。また、ご参加いただいた皆様への特典として、インボイス制度に関する資料をお渡しいたします。

< 「BtoBプラットフォーム 請求書」について >

「発行する請求書」だけでなく「受け取る請求書」「支払金額の通知」等、多彩な請求業務の電子データ化に対応可能な請求書クラウドサービスです。

時間・コスト・手間のかかる経理業務を大幅に改善。電子帳簿保存法に対応しているためペーパーレス化、そして経理のテレワークを実現します。(2021年6月現在で約60万社が利用しています。)

URL:https://www.infomart.co.jp/seikyu/

< 会社概要 >

【インフォマート】

会社名:株式会社インフォマート(東証一部:2492)

代表者:代表取締役社長 長尾 收

本社所在地:東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立:1998年2月13日

資本金:32億1,251万円

事業内容:BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの運営

従業員数:595名(2021年3月末現在)

URL:https://www.infomart.co.jp/

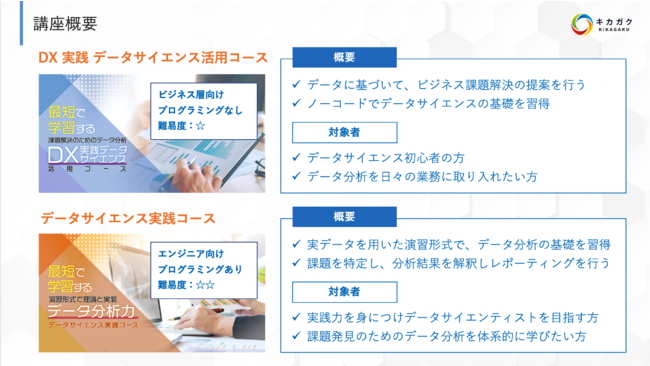

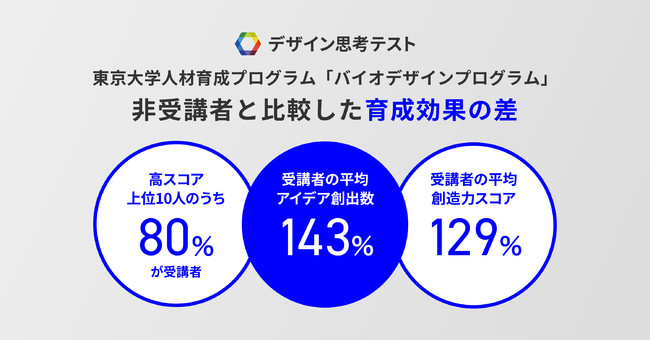

キカガク データサイエンスに特化した新講座をリリース

キカガク データサイエンスに特化した新講座をリリース