株式会社ANOBAKA(本社:東京都港区、代表取締役社長 長野奏和)と株式会社メルカリ(本社:東京都港区、代表取締役社長:山田進太郎)は、AIアクセラレーターInception Studio Japanとともに「AI Buildathon」を2024年11月15日(金)から11月17日(日)に開催いたします。本イベントは、AI技術の革新と日本国内におけるAIスタートアップエコシステムの拡充を目指し、優秀なAIタレントを発掘・育成することを目的としています。

開催背景

日本国内におけるAI技術の進化が急速に進む中、イノベーションを支えるスタートアップエコシステムの強化が急務となっています。ANOBAKAは、Generative AIに特化したファンドを有しており、この分野の次世代起業家を支援しています。この度、株式会社メルカリとInception Studio Japanの協力を得て「AI Buildathon」を開催いたします。

本イベントは、AI分野の次世代リーダーを発掘・育成し、グローバルに活躍するスタートアップ創出を目指しています。参加者がチームを組み、実世界の問題を解決するAIプロジェクトに挑戦することで、日本とシリコンバレーのAIコミュニティを結び、革新を生み出す場とします。

GAIファンドとは

ANOBAKAは、日本発の生成AIスタートアップ支援を目的に「GAIファンド(Generative AIファンド)」を設立し、生成AI技術の先端企業を対象に投資を行っています。本ファンドは、生成AIのビジネス革新に取り組む次世代リーダーを支援し、グローバル市場での活躍を目指す企業に資金とネットワークを提供することで、日本と世界の生成AIエコシステムを強化することを目指しています。

イベント概要

名称:AI Buildathon

主催:メルカリ、ANOBAKA

後援:Inception Studio Japan

日時:2024年11月15日(金)〜11月17日(日)

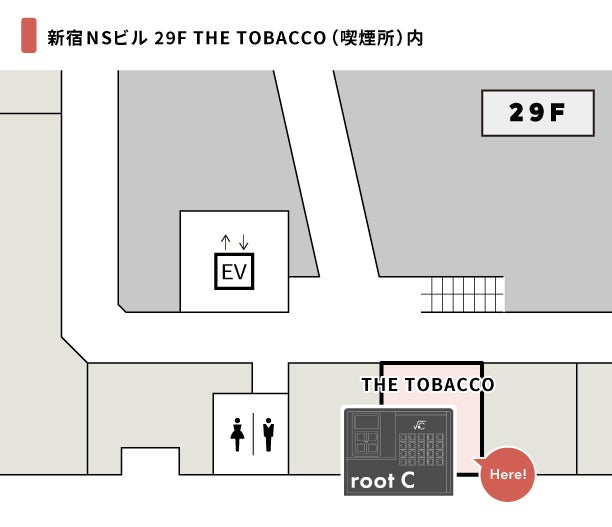

会場:株式会社メルカリ本社(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18階)

テーマ:グローバルにスケール可能なAI製品の開発、実世界の課題を解決するAIソリューションの創造詳細はイベントページをご覧ください:AI Buildathon by Inception Studio

イベントコンセプト

「Think Global, Dive Deep.」

リアルな課題を解き、世界を目指す。実践的ハッカソンです。

【AI Buildathonとは】

AI buildathonでは、「Dive Deep」(深く飛び込む)をテーマに、実際に事業会社が抱える課題を解決できる実用的なAIサービスを生み出し、社会実装を目指します。短期間で実在する課題を深く捉えて、広く使われる事業化の実現を目指す、実践的ハッカソンです。

今回スポンサードいただく事業会社様には現場社員の方にお越しいただき、課題の設定から深掘りをサポートいただきます。受賞したチームには実際の事業化もしくは委託プロジェクト化の検討もいただきます。※テーマを3つ提示しますが、持ち込みのAIの事業アイディアでも参加可能です。

実践的な事業開発の経験を通して、最高の仲間が見つかるかもしれません。

世界を目指し、深く飛び込む3日間。挑戦をお待ちしています。

参加対象者

AI領域で活躍を目指す、または革新的なプロジェクトに取り組む意欲のある方を対象としています。

・AI起業家:アイデアを持つAI分野の起業家、またはこれから起業を考えている方

・エンジニア:AIエージェントの構築、データセットの活用、アプリケーション開発に強みを持つ方

・デザイナー:生成AIツールと協力してユーザー中心の体験を創造できる方

・データサイエンティスト & リサーチャー:最新の研究とデータ分析に精通し、新たなインサイトを提供できる方

・業界リーダー:自身の分野でAIを活用し、変革を目指すドメインエキスパート

プロジェクトと評価基準

プロジェクトの評価は、以下の基準に基づいて行われます。

・独創性と実現可能性

・技術的スキル

・社会的インパクト

・プレゼンテーションスキル

参加方法とスケジュール

参加申し込みページ:https://lu.ma/tewjarc9

※審査結果をメールにてご案内いたします。

応募期間

1次募集締切:11月8日(結果通知:11月11日)

2次募集締切:11月10日(結果通知:11月12日)

応募が承認された後、参加者は専用のDiscordサーバーに招待され、他の参加者やオーガナイザーと事前にコミュニケーションを取ることができます。また、11月14日には、オンラインでの「アイデア共有セッション」も予定されています。

詳細はイベントページをご覧ください:AI Buildathon by Inception Studio

イベント当日の流れ

11月15日(金):六本木でのキックオフ、チーム編成

11月16日(土):プロトタイプ作成とメンターサポート

11月17日(日):プロジェクト発表と表彰式

審査員・特別ゲスト

特別ゲストとして、Inception Studio共同創設者であるJohn Whaley氏、Googleの堂田 丈明氏を迎えます。

Inception Studio John Whaley氏

John Whaley氏は、スタンフォード大学のコンピュータサイエンスの客員教授を務め、AI関連企業のリーダーとして豊富な経験を持つ革新者です。これまでに、スタートアップ企業UnifyIDやMoka5の創業に携わり、AIとセキュリティ分野における最先端の技術開発に取り組んできました。また、StanfordでのPhD取得に加え、MITでの学士号を持ち、AI分野の新興企業を支援するための豊富な知識と経験を兼ね備えています。LinkedInプロフィールはこちら(John Whaley – LinkedIn)、X(旧Twitter)でも活動を発信しています(@joewhaley)。

Google 堂田 丈明氏

工学博士。Head of Venture Capital Business Developmentとして、Googleのベンチャーキャピタルビジネス、AIスタートアップのアライアンスを統括する。2000年頃から日本米国にて複数のベンチャー企業の創業に携わり、近年はノーベル賞評価委員とのネットワークを活かし世界各国で先端技術の実用化やスタートアップ創業に携わる。

京都大学iPS細胞研究所とPreferred Networksを経て、2017年からAmazon (AWS)にてAsiaPacific地域のAI事業開発に従事。2020年からDeloitte、UTECにてスタートアップ投資及びM&Aに従事。2022年からGoogleにて現職。その他、国内外の大学研究機関の客員教授、上場企業及びスタートアップのCxO社外役員を兼任。

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/takeaki-dohda-ph-d-244a184/

X: https://x.com/takeaki_dohda

期待される効果

本イベントは、AIスタートアップエコシステムの構築とAIエンジニアの育成を通じ、日本のAI産業を活性化することを目的としています。また、Inception Studioのブランド力向上や、日本とシリコンバレーのAIコミュニティの連携強化も期待されます。

メルカリとANOBAKA、Inception Studio Japanは、本イベントを通じ、AIを活用した未来の日本に貢献するスタートアップを創出し、AI技術の発展に取り組むすべての参加者に刺激的な体験と機会を提供します。

企業概要

株式会社ANOBAKA

ANOBAKAは、2020年設立のベンチャーキャピタルで、初期段階のスタートアップへの投資と支援を行い、日本発の次世代企業の育成を目指しています。また、Generative AI分野に特化したファンド(GAIファンド)を有し、生成AI技術によるビジネス革新と世界への貢献を積極的に支援しています。ANOBAKAは、次世代リーダーを支援することで、持続可能な社会と未来の構築に寄与します。

以下、英文にて、同じ内容をお伝えしております。

ANOBAKA and Mercari to Host “AI Buildathon” to Identify Japan’s Next-Generation AI Entrepreneurs

Tokyo, Japan – November 15-17, 2024 – ANOBAKA Inc. (CEO: Kanawa Nagano) and Mercari Inc. (CEO: Shintaro Yamada), in collaboration with Inception Studio Japan, will co-host the “AI Buildathon.” This event is designed to advance AI innovation and expand Japan’s AI startup ecosystem by attracting and nurturing top AI talent.

Background

As AI technology advances rapidly in Japan, strengthening the startup ecosystem to support innovation has become a priority. ANOBAKA, equipped with a Generative AI-focused fund, is collaborating with Mercari Inc. and Inception Studio Japan to host the AI Buildathon. This event aims to discover and develop next-generation leaders in AI who can create globally impactful startups. By working in teams to address real-world problems through AI projects, participants will foster connections between Japan’s and Silicon Valley’s AI communities, driving innovation.

About the GAI Fund

ANOBAKA established the Generative AI Fund (GAI Fund) to support Japan-based generative AI startups and invest in advanced companies within this sector. This fund aims to strengthen the global generative AI ecosystem by offering financial support and network resources to next-generation leaders focused on business innovation and global market expansion.

Event Overview

Name: AI Buildathon

Organizers: ANOBAKA, Mercari

Support: Inception Studio Japan

Dates: November 15–17, 2024

Location: Mercari Headquarters, Roppongi Hills Mori Tower, Tokyo

Theme: Development of scalable AI solutions to address real-world business challenges

For details, please visit: AI Buildathon by Inception Studio.

Target Participants

The event seeks motivated individuals with a background or interest in AI:

・AI Entrepreneurs: Founders or aspiring AI entrepreneurs

・Engineers: Skilled in building AI agents, utilizing datasets, or developing applications

・Designers: Experienced in user-centered generative AI design

・Data Scientists & Researchers: Proficient in research and data analysis

・Industry Leaders: Experts leveraging AI for transformative impact

Project and Evaluation Criteria

Projects will be evaluated based on the following:

・Originality and Feasibility

・Technical Skills

・Social Impact

・Presentation Skills

・Application Process and Schedule

・Application Deadlines

Round 1: November 8 (Results: November 11)

Round 2: November 10 (Results: November 12)

Approved participants will join a private Discord server for pre-event networking. An online Idea Sharing Session is scheduled for November 14.

Event Agenda:

November 15 (Fri): Kickoff and team formation

November 16 (Sat): Prototyping and mentorship

November 17 (Sun): Presentations and awards ceremony

For more details, visit: AI Buildathon by Inception Studio.

Judges and Special Guest

Special Guest: John Whaley, co-founder of Inception Studio, adjunct professor at Stanford University, and prominent AI innovator, will join as a guest speaker. With a PhD from Stanford and a bachelor’s from MIT, Whaley’s experience includes co-founding UnifyID and Moka5. LinkedIn | X (@joewhaley)

Expected Impact

The AI Buildathon aims to invigorate Japan’s AI industry by fostering new AI startups and talent while strengthening ties between Japanese and Silicon Valley AI communities.

Company Overview

ANOBAKA Inc.

Founded in 2020, ANOBAKA Inc. is a venture capital firm that invests in early-stage startups to foster the next generation of Japanese companies. Its Generative AI Fund (GAI Fund) supports business innovation and global contribution through investments in generative AI. ANOBAKA aims to support sustainable societal growth through nurturing future leaders.