株式会社リコー(社長執行役員:大山 晃、以下 リコー)、リコージャパン株式会社(社長執行役員:笠井 徹、以下 リコージャパン)、認定特定非営利活動法人育て上げネット(理事長:工藤 啓、以下 育て上げネット)の3社は、急速なデジタル社会の進展のなか、情報格差により就労に困難を抱える若者たちの支援を行う「若者向けデジタル支援プログラム」を、本年度も協働で実施します。

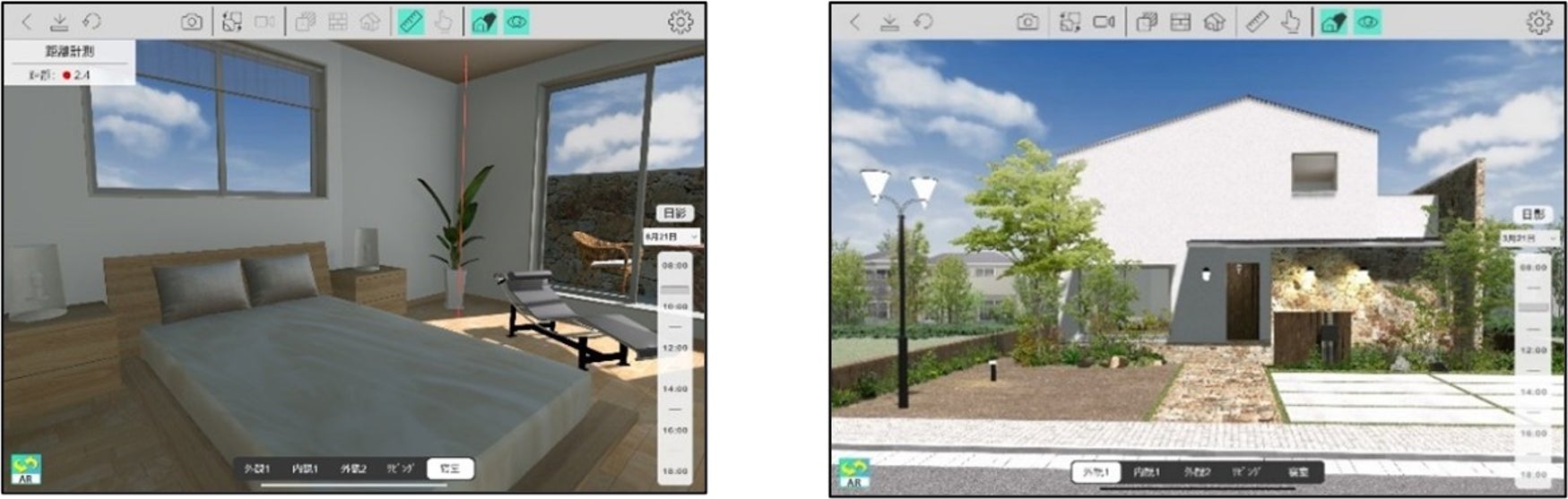

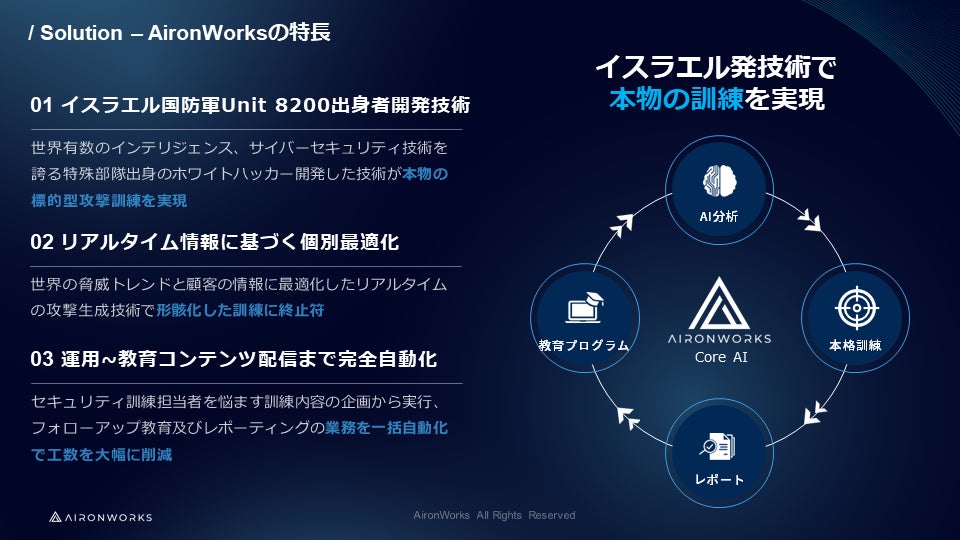

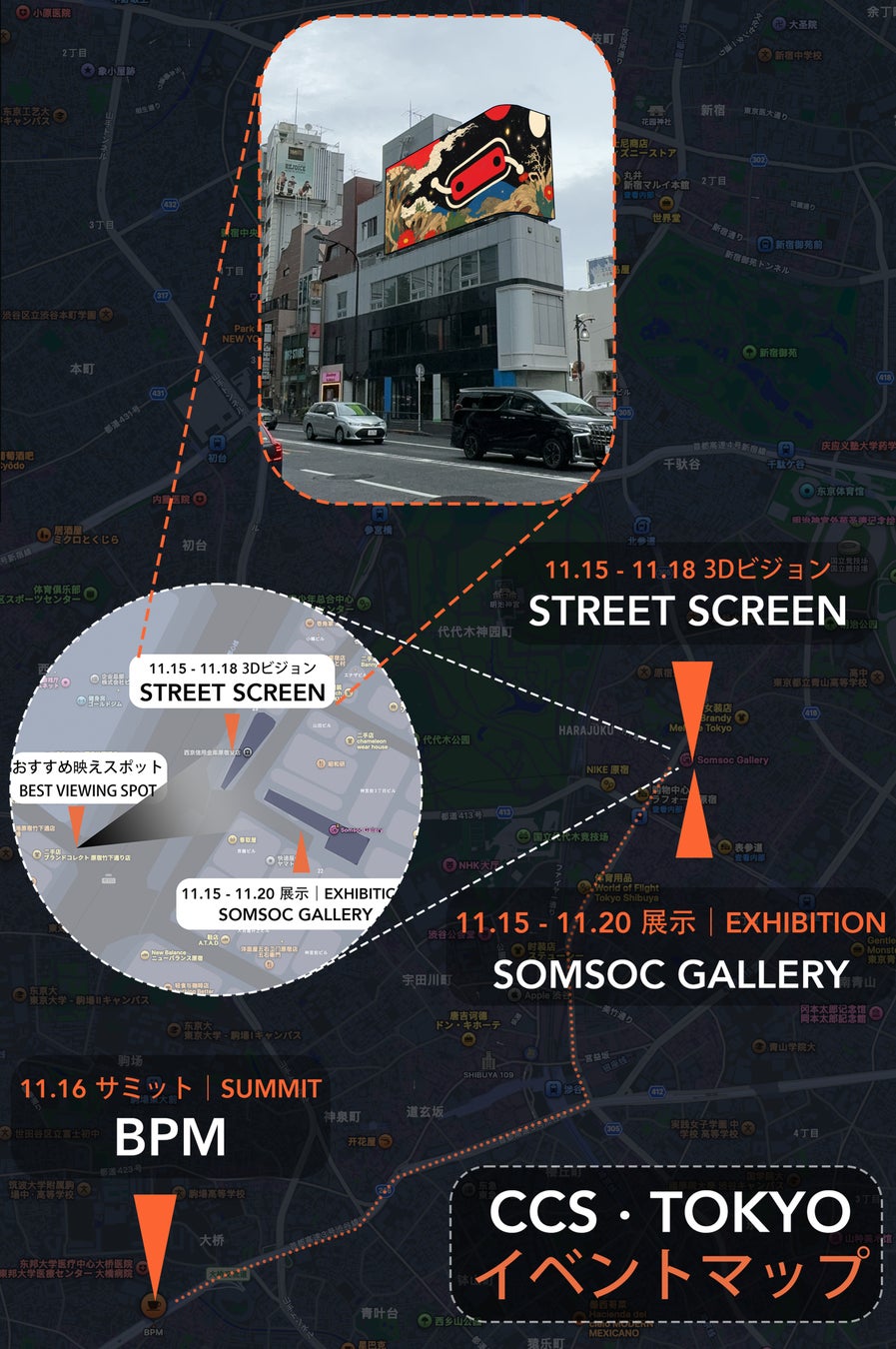

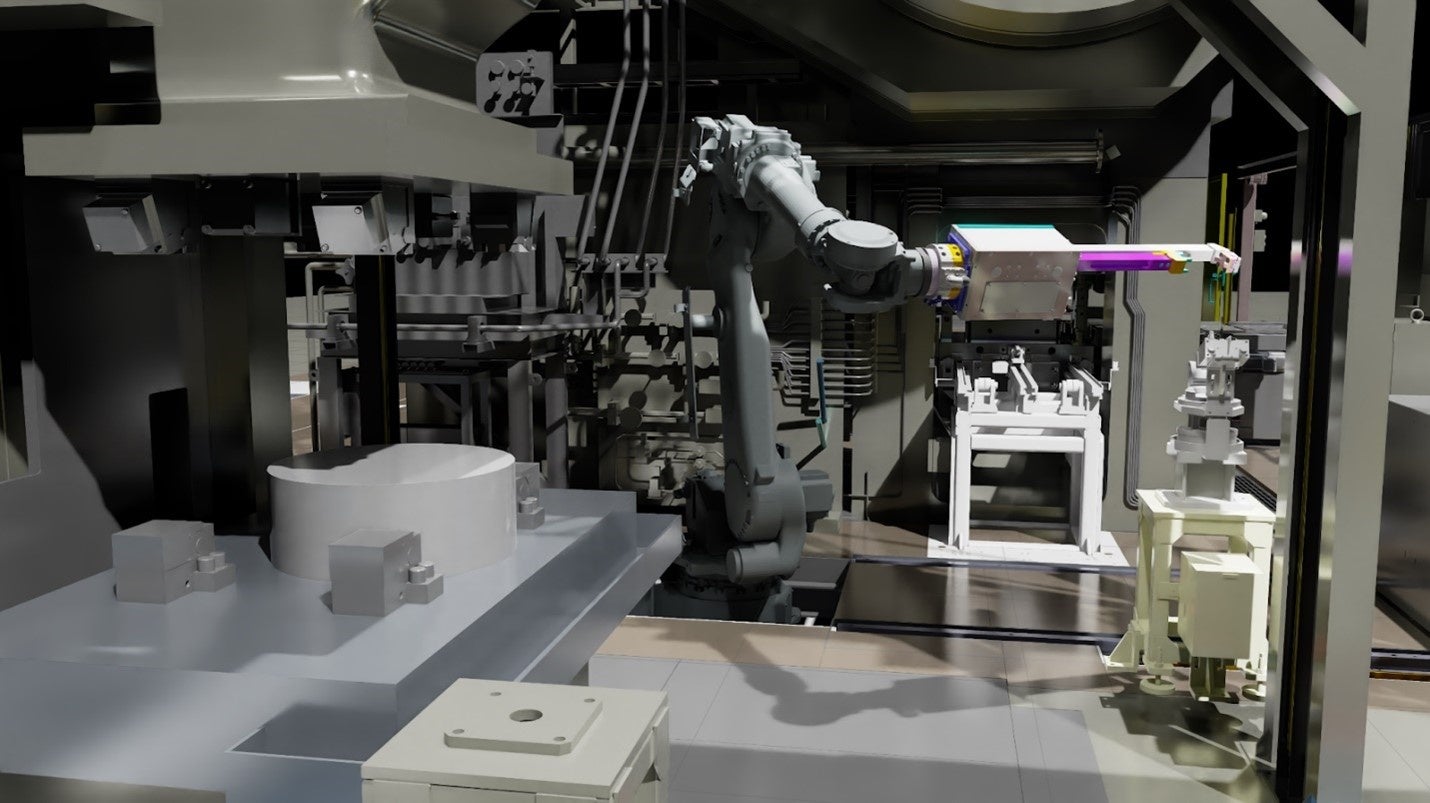

4回目となる今年度は、地域のステークホルダー(NPO、企業、行政)と連携し、東京、宮城、和歌山、福岡などで実施します。育て上げネットや連携する団体に所属する若者に対して、リコーグループ社員がデジタルイノベーションで変化するワークプレイスを紹介するほか、AIをはじめとするデジタル技術を活用したスキルトレーニングをオンラインで提供します。さらに、本年度はリコージャパンのお客様である株式会社サンドラッグ(代表取締役社長 CEO:貞方 宏司)と林建設株式会社(代表取締役:林 清一)にもご協力いただきます。実際のお客様から受託したポスターなどの制作業務に対して生成AIを活用しながらデザイン制作を実施し、成果物をお客様へ提出するなど、より実際の業務に近い仕事体験によって、働くことへの参画を後押しします。

昨年度のプログラムでは、参加者の88%がプログラムに参加することで「新しいことにチャレンジしてみる勇気がでた」、96%が「新しい技術について興味が沸いた」と回答するなど、高い満足度が得られました。

育て上げネットは、さまざまな理由から無業の状態にある若者の就労支援を行っているNPO法人であり、行政や企業と連携し、すべての若者が自分に合った「働く」と自分に合った「生き方」を実現できる社会を目指しています。育て上げネットが支援している若者は、コミュニケーション力や体力、臨機応変な対応力が求められる業種より、集中力や忍耐力、専門的な知識を要する情報通信業(IT)を選択することが多いため、これまでIT企業での職場体験・インターン等を積極的に実施し、またITスキルに特化した訓練コースを拡充するなど、就労支援プログラムを強化してきました。

一方、リコーグループは、良き企業市民として、国または地域の文化や習慣を尊重し、志を同じくする人々とのパートナーシップのもと、会社と社員が協力し合い、地球・社会の持続的発展に貢献するという方針に基づき社会貢献を行っています。働く人たちのインクルージョン(包含)を重視し、ステークホルダーと連携した活動を進めています。企業理念であるリコーウェイに「“はたらく”に歓びを」という使命と目指す姿を掲げるリコーグループは、働くことに困難を抱える人の支援を行うことで、より多くの人のはたらく歓びを支えたいと考えます。

リコー、リコージャパン、育て上げネットは今後も、働く意欲はあるものの今すぐの就職は難しい準備段階にいる若者などに対して、多様な働き方の選択肢の獲得に貢献してまいります。

背景

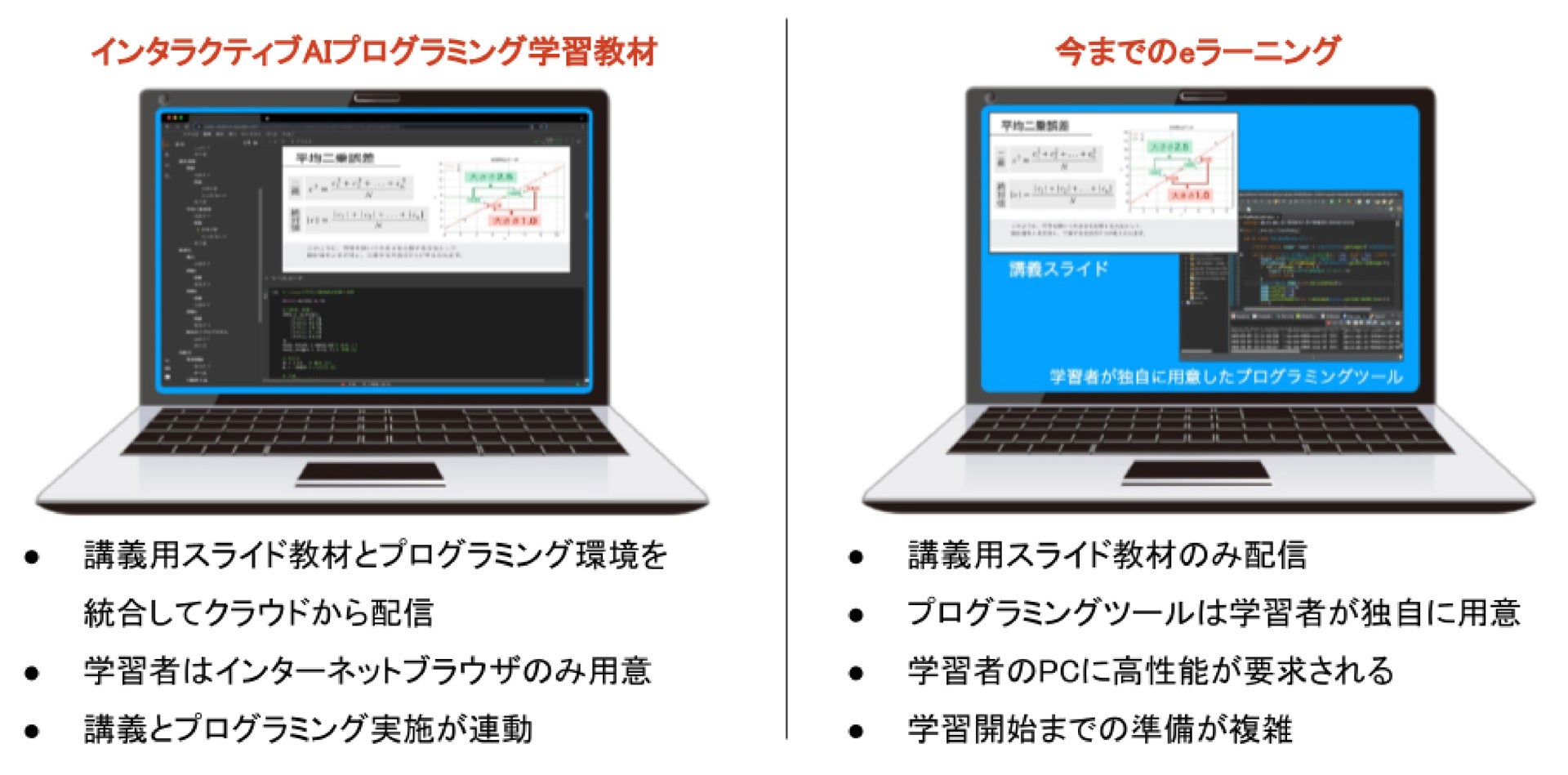

デジタル社会の進展の一方で、若者世代でもデジタル・ディバイド(情報格差)が起きています。様々な背景により、PCを使用する機会や、新しい技術に触れる機会が少ないことが、デジタル・ディバイドに繋がっています。そのような若者にとって、デジタル化の進展が就労へのハードルを上げる要因の一つになっています。

本プログラムでは、若者にデジタル技術に触れる機会を提供することで、デジタルを使った働き方に対するイメージの醸成や自信の向上を目指します。

プログラム概要

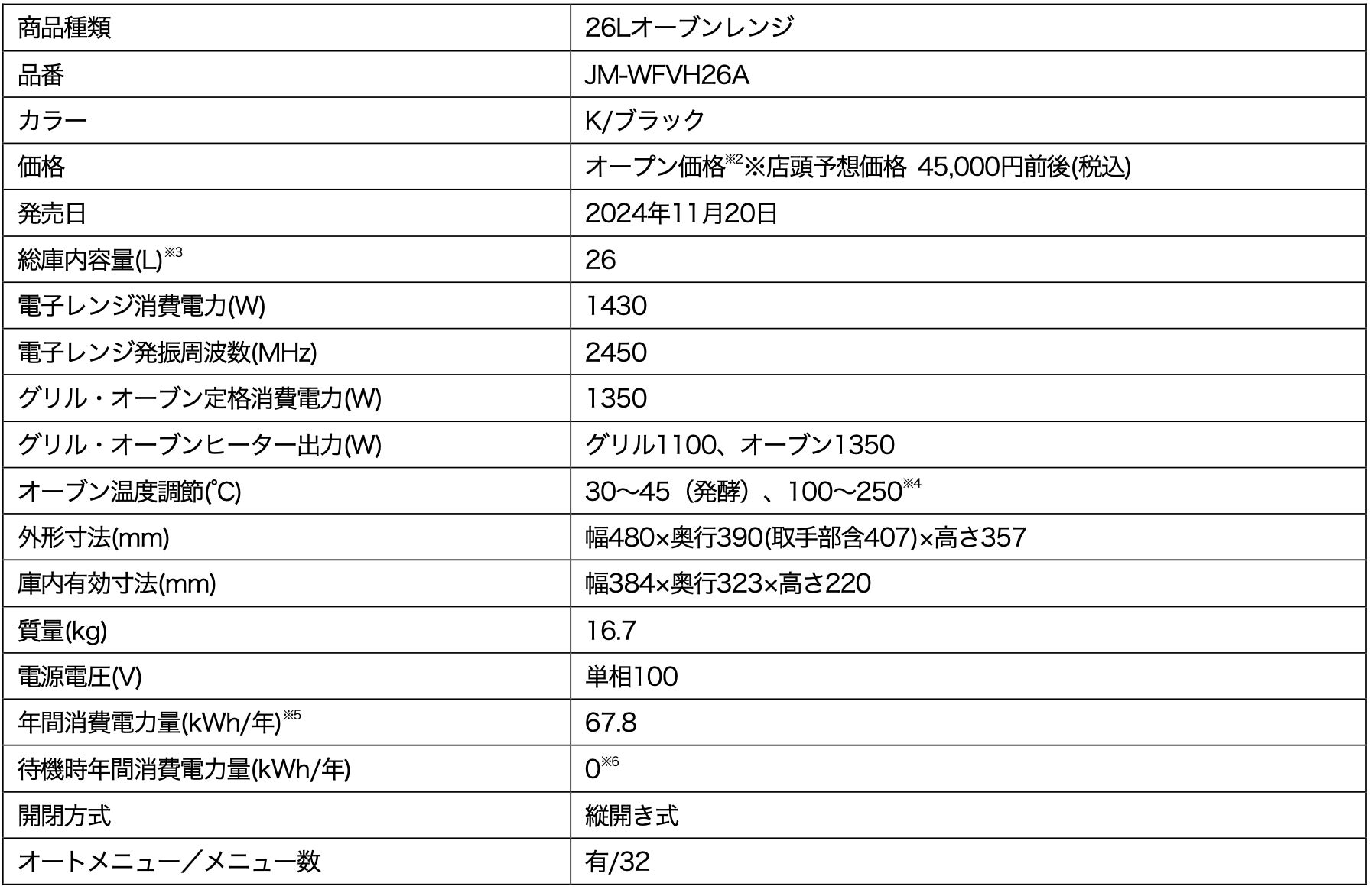

|

プログラム名称 |

若者向けデジタル支援プログラム-AIでお仕事体験編- |

|

運営 |

認定NPO法人育て上げネット |

|

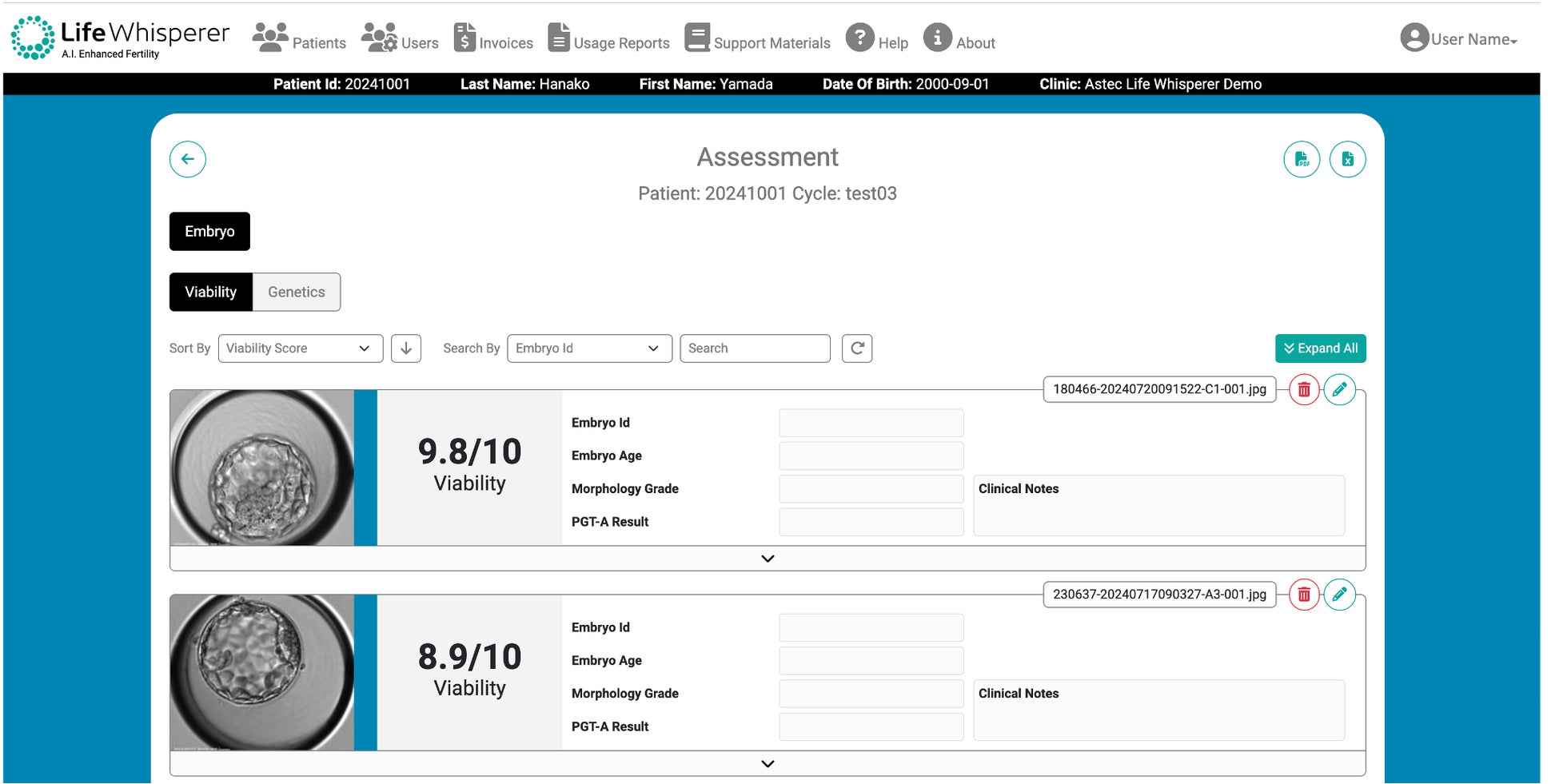

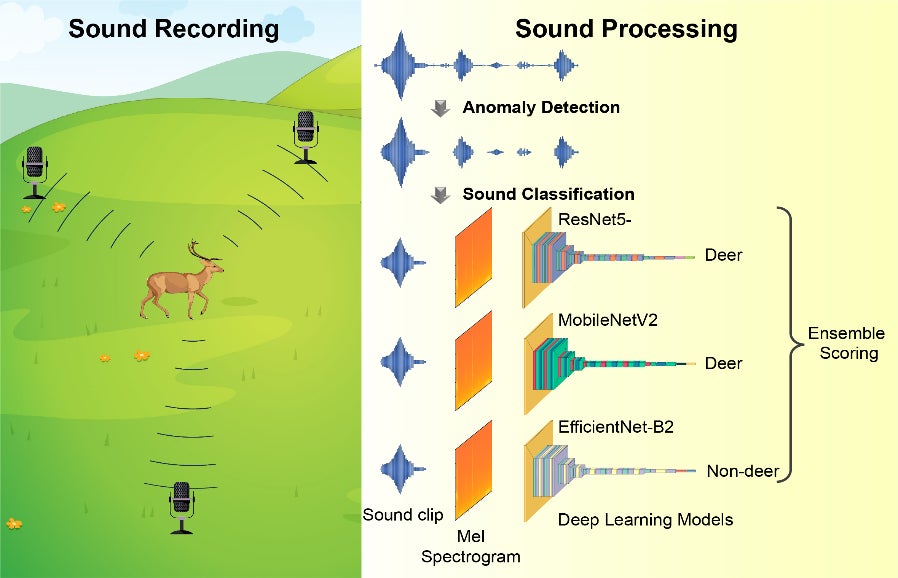

プログラム内容 |

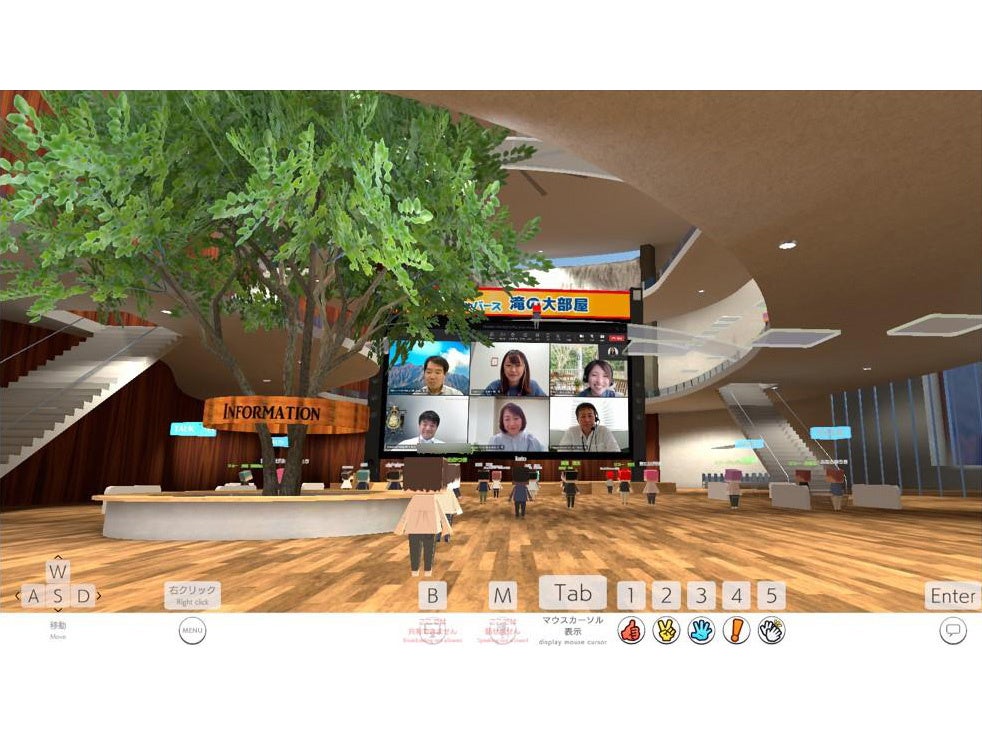

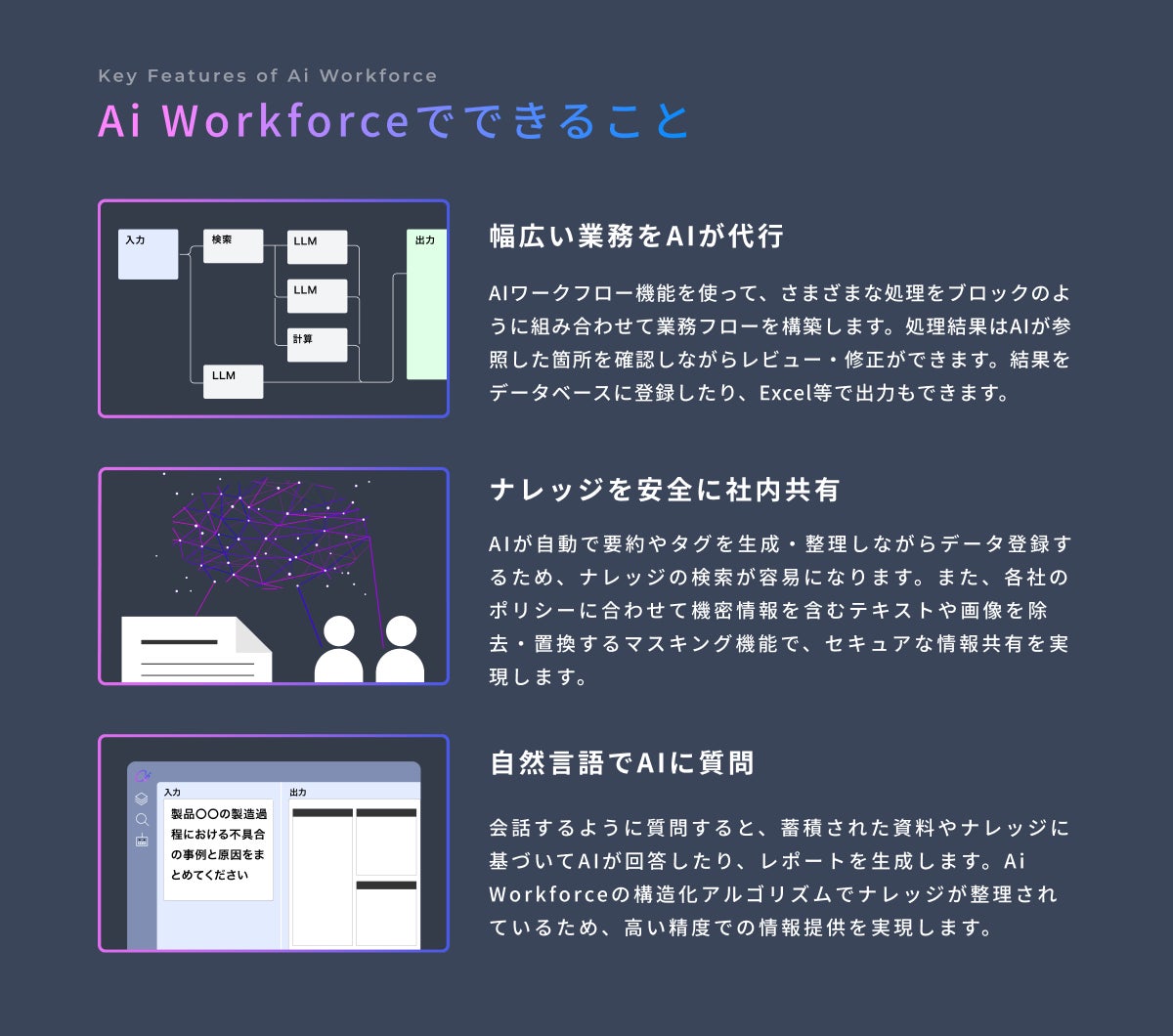

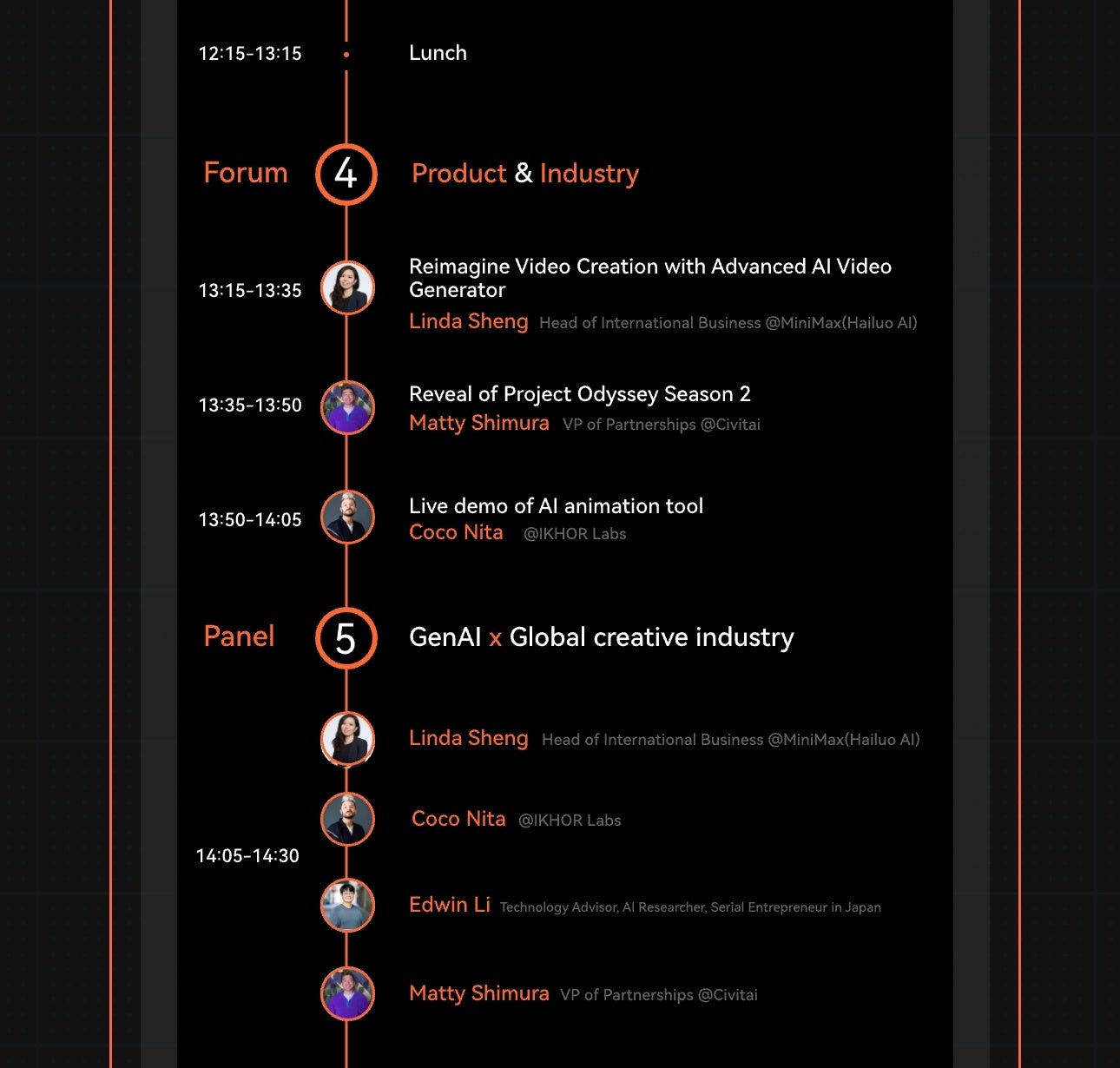

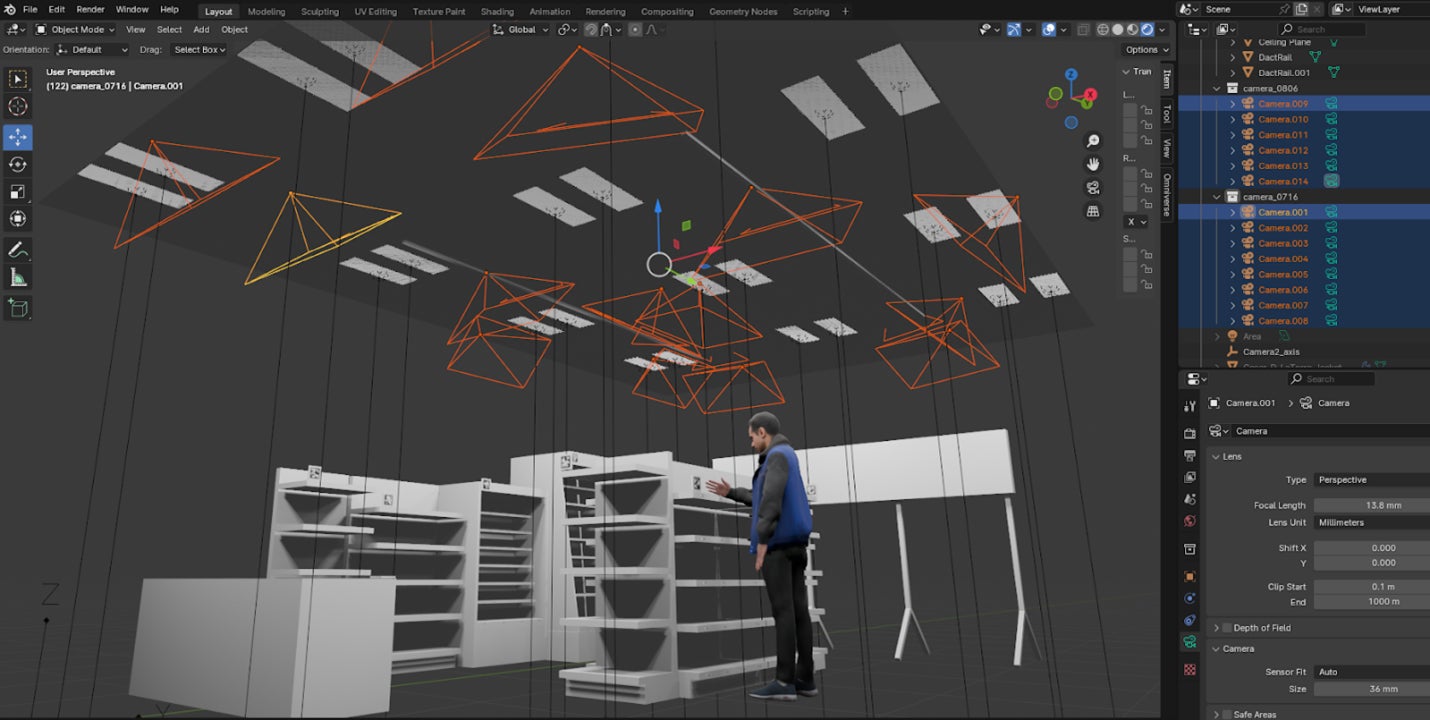

1.リコージャパンのLiveOffice「ViCreA(ヴィクレア)」でのデジタルワークプレイスの体験 2.リコーグループ社員の体験談を交えたトークセッション(オンライン) 3.AIに関する講義や生成AIとデザイン制作ツールの使い方講座(オンライン) 4.生成AIを活用したデザイン業務の仕事体験(オンライン) |

|

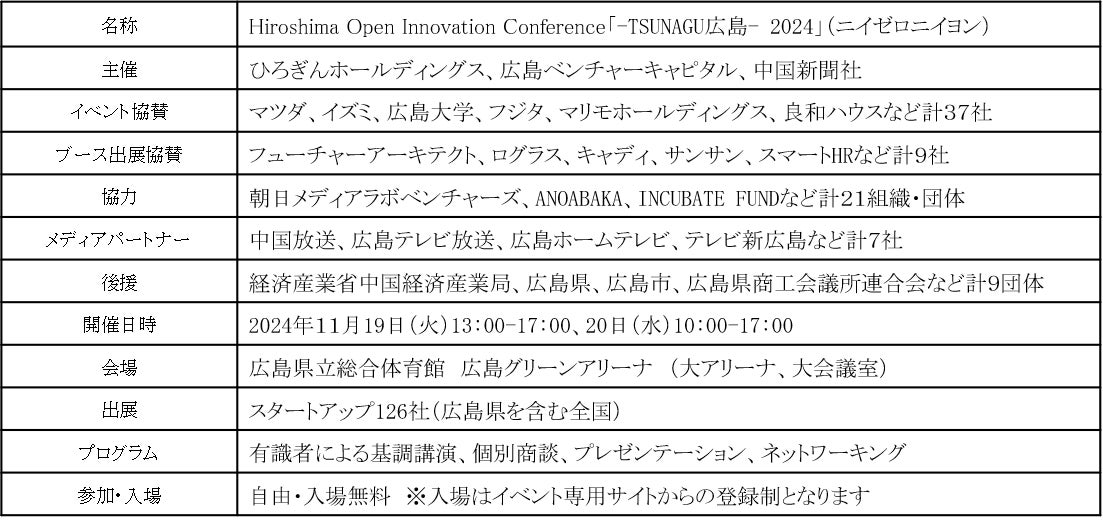

開催時期 |

1回目:2024年11月19日(火)~29日(金) のうち火・木・金の6日間2回目:2025年2月18日(火)~28日(金) のうち火・木・金の6日間(予定) |