誰もが活躍できる社会を目指し、あらゆる人のスキルをアップデートするリスキリング※1に取り組むため、国や地方自治体、企業など250以上の参画団体から構成する「日本リスキリングコンソーシアム」(主幹事:グーグル合同会社)は、AI人材育成における現状課題と、その解決策となる具体的かつ再現性のあるAI人材育成方法論を提示した「AI人材育成白書」を発行しました。

※1 リスキリング:新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する / させること。(出典: 経産省/リクルートワークス研究所)

「AI人材育成白書」URL:https://bit.ly/AIRWP

■「AI人材育成白書」発行の背景

近年のAI技術の飛躍的な進歩を受け、急激にニーズが高まっているのがAI活用・推進スキルを持つAI人材です。「強靭で持続性ある『稼げる日本』の再構築のためには、教育やリスキリングなどの人的資源への最大限の投資が不可欠」と明言された2024年10月の首相の所信表明演説では、「AIの研究開発・実装がしやすい環境を更に充実し、政府のAI政策の司令塔機能を強化」するとも言及されました。

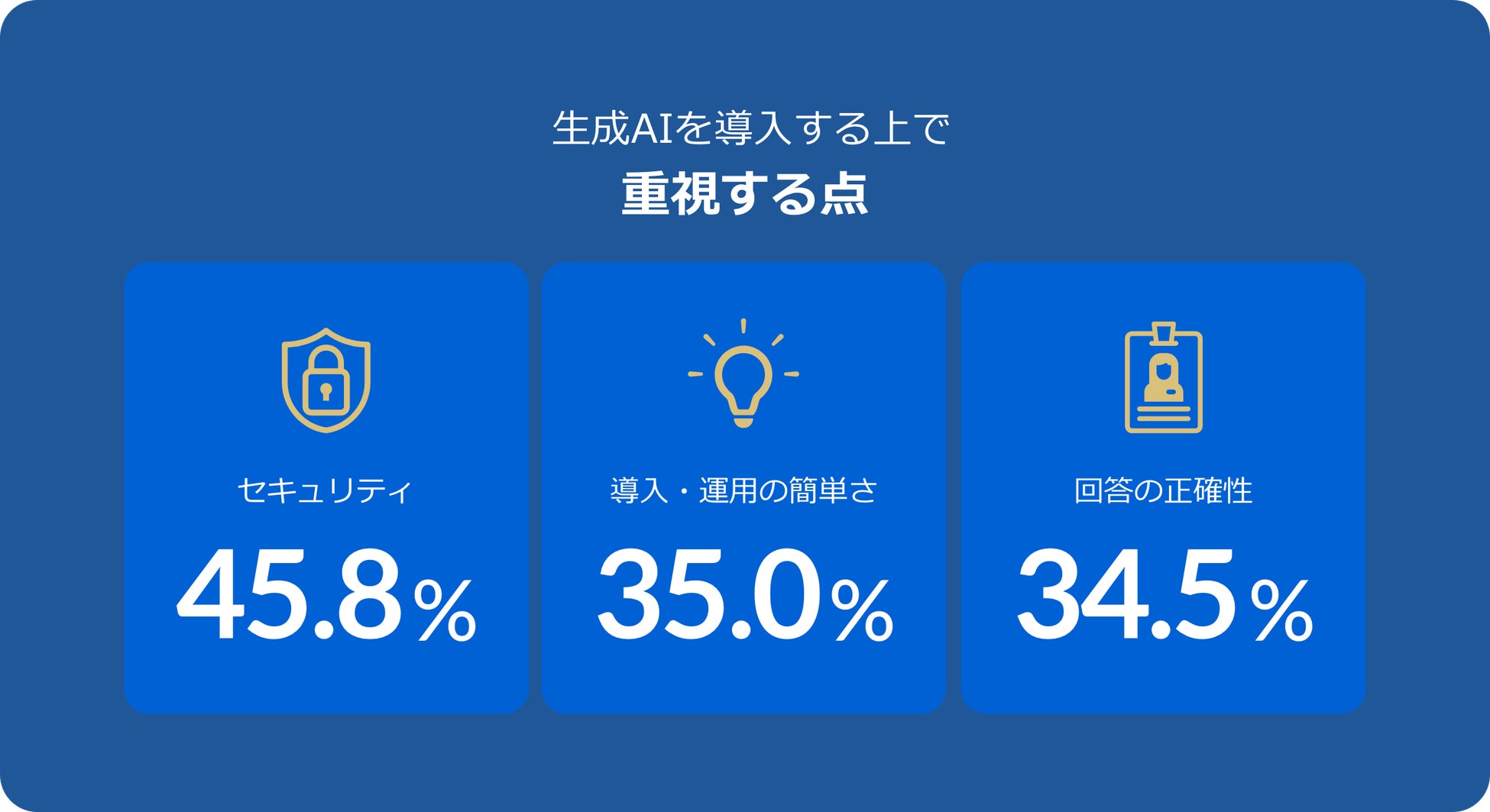

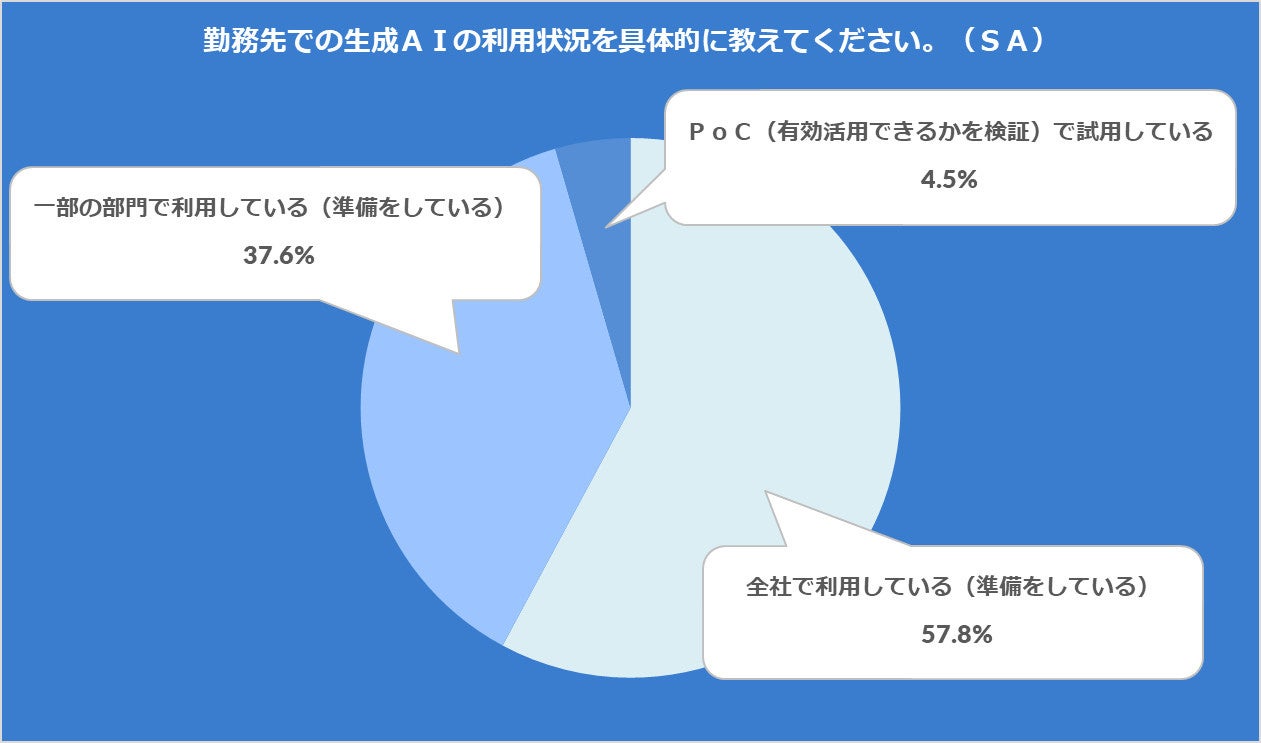

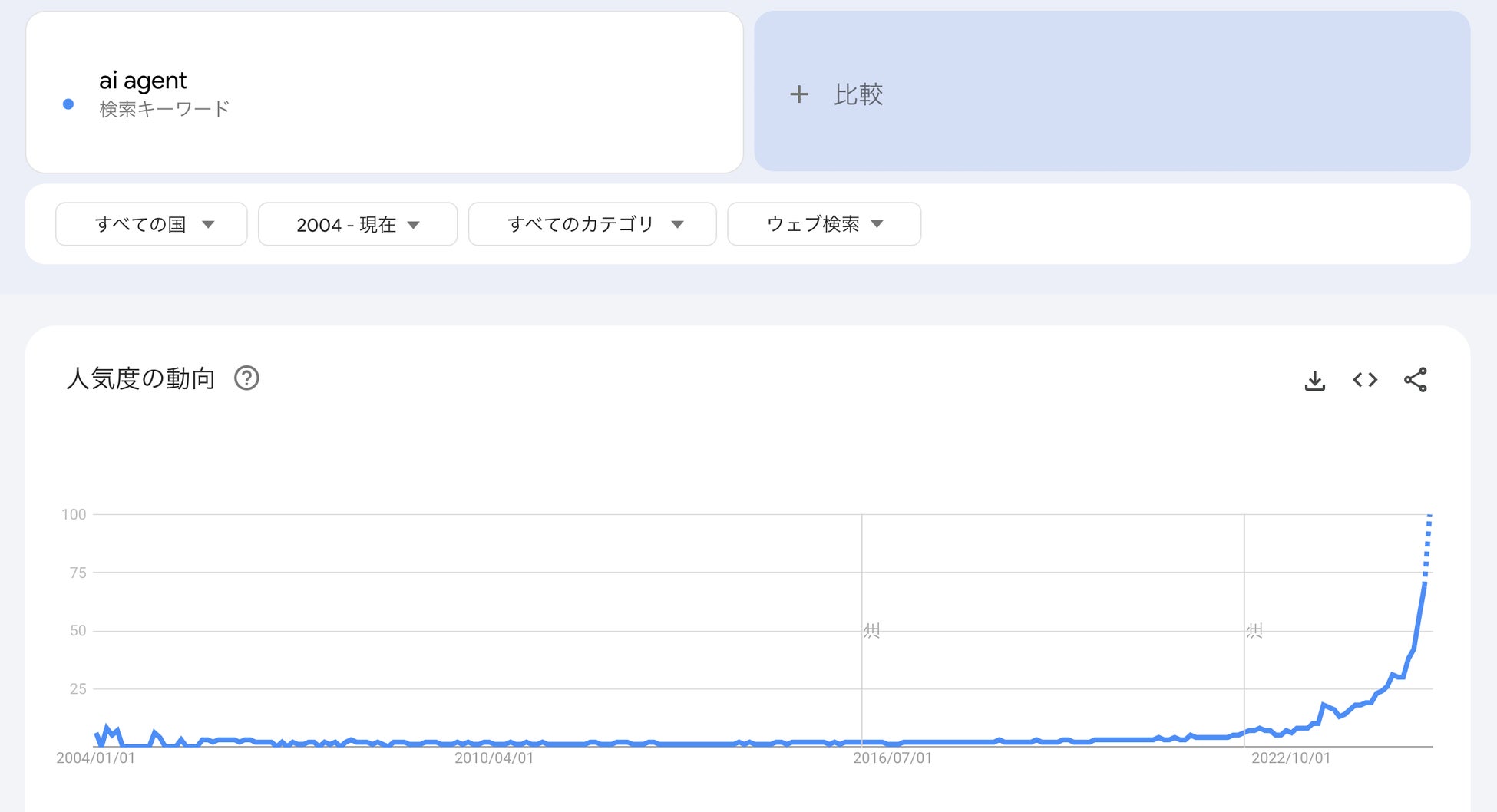

世界の生成AI市場は、2022年の約90億ドル規模から、2027年には1,200億ドルに達すると見込まれています※2。この市場規模の拡大は、生成AIが多岐にわたる産業に浸透し、経済成長の新たな原動力となることを示唆しています。しかしながら、今後の経済成長に欠かせない生成AIの日本企業の導入及び活用実態は、遅れを取っていると言わざるを得ません。世界18か国を対象にした生成AIの企業における導入率は、日本は16位に位置し、18か国の平均が40%であるのに対して、 24%と低い数値にとどまっています※2。

このようにAI人材育成の重要性がますます高まっていることから、特にAIスキルの習得や、AI人材として成果を発揮するために企業・組織に求めることなどを可視化して、AI人材育成のために企業・組織が取り組むべきことを把握することを目的に本書を発行しました。

※2 出典:ボストン コンサルティング グループ 「The CEO’s Roadmap on Generative AI(2023年3月)」

■「AI人材育成白書」概要

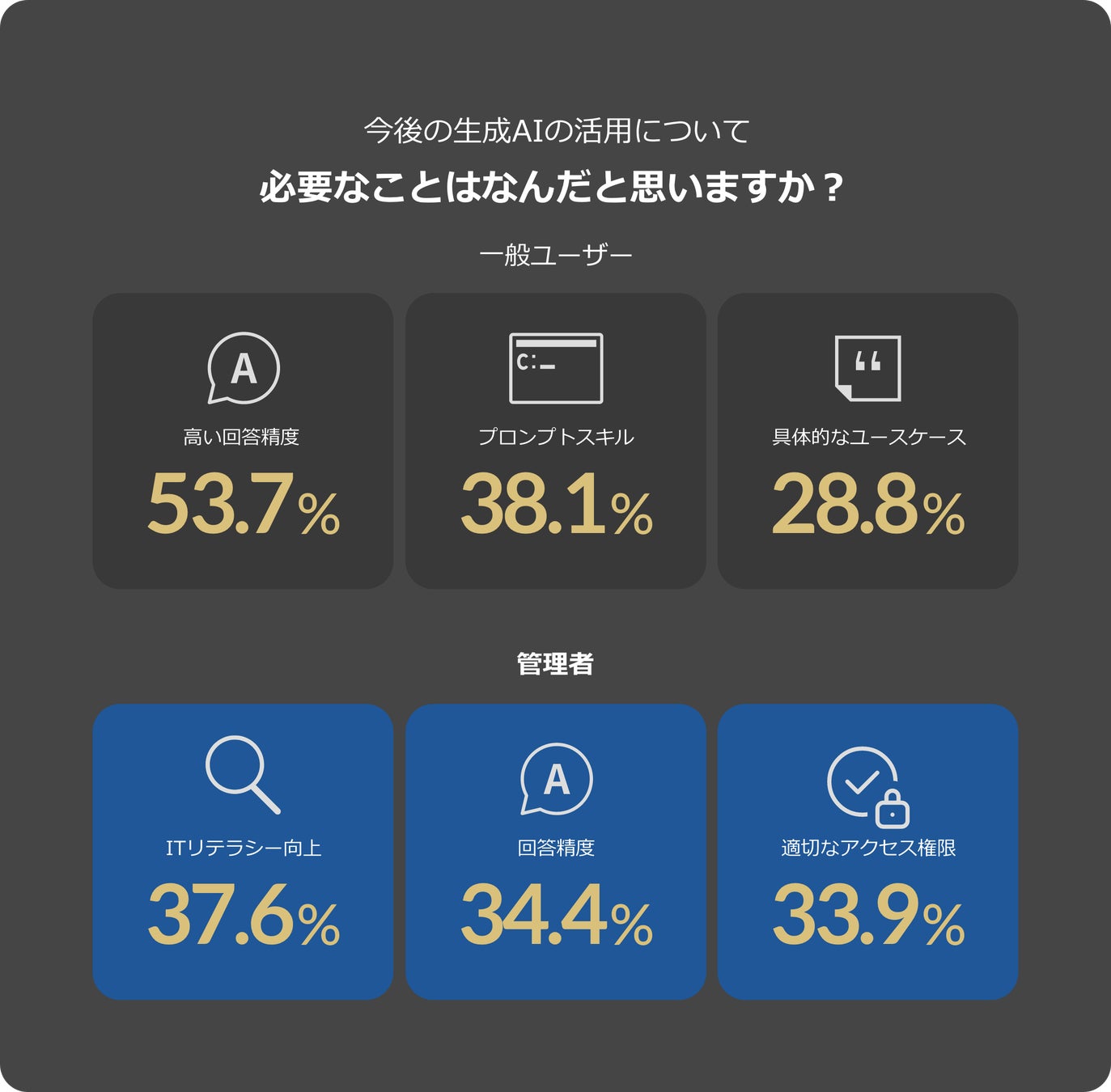

「AI人材育成白書」では、技術者や開発スキルを有するスペシャリストではなく、生成AIを活用し業務において具体的な成果を上げることができる人材を「AI人材」と定義し、リスキリングに関心が高い、全国のコンソーシアム会員 約6,000名を対象にAI学習に関する調査を実施しました。本書では、実際にAI学習に取り組む会員が企業・組織に求めることなどを明らかにするとともに、AI人材育成に不可欠な3要素を基に構成される「AI人材育成サイクル」など、企業・組織がAI人材育成を実現するために必要な取り組みについて具体的にご紹介しています。

<白書目次>

・「AI人材育成白書」発行に寄せて

・日本企業を取り巻くAI利活用の環境

- AI需要の高まりと社会へのインパクト

- 日本企業のAI導入・活用の実態と課題

- ますます重要になるAI人材育成

・日本リスキリングコンソーシアム会員調査レポート

- 調査概要

AI利活用状況

AI学習について

日本リスキリングコンソーシアムの利活用と成果

- AI人材育成に取り組み、成果を上げられている企業の事例

- [日本リスキリングコンソーシアムからの提言] 調査結果に見るAI人材育成の課題と、

取り組むべき「AI人材育成サイクル」の構築

- 日本リスキリングコンソーシアムパートナーの皆様が考える「AI人材育成」

公益社団法人 経済同友会 新浪 剛史

一般社団法人日本ディープラーニング協会 岡田 隆太朗

リンクトイン・ジャパン株式会社 田中 若菜

栃木県 小林 圭介

三重県 横山 正吾

■「AI人材育成サイクル」とは

AI人材育成にあたっては、個人と企業・組織が両輪となりAIスキル習得の促進に取り組むことが重要です。日本リスキリングコンソーシアムは今回の実態調査を踏まえ、継続的なAI人材育成には3つの要素『個人の意欲』『企業・組織の環境整備(ハード面)』『成果につなげる仕組み(ソフト面)』が不可欠であると捉え、それらの要素で構成される「AI人材育成サイクル」を提言しました。

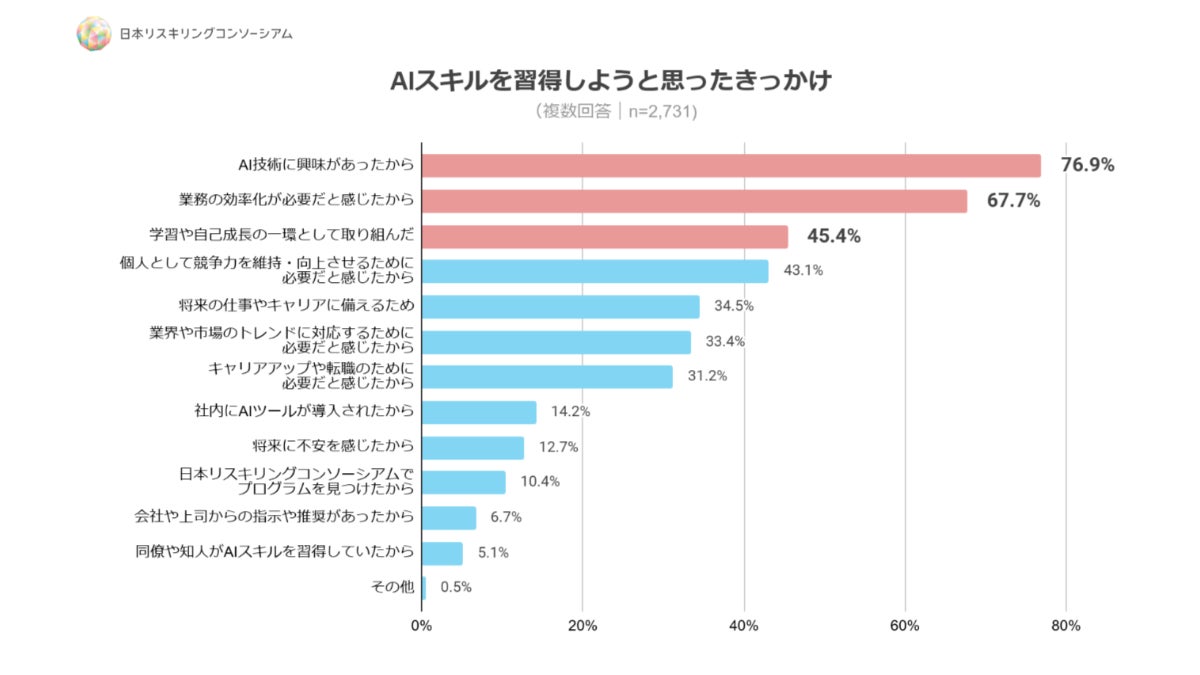

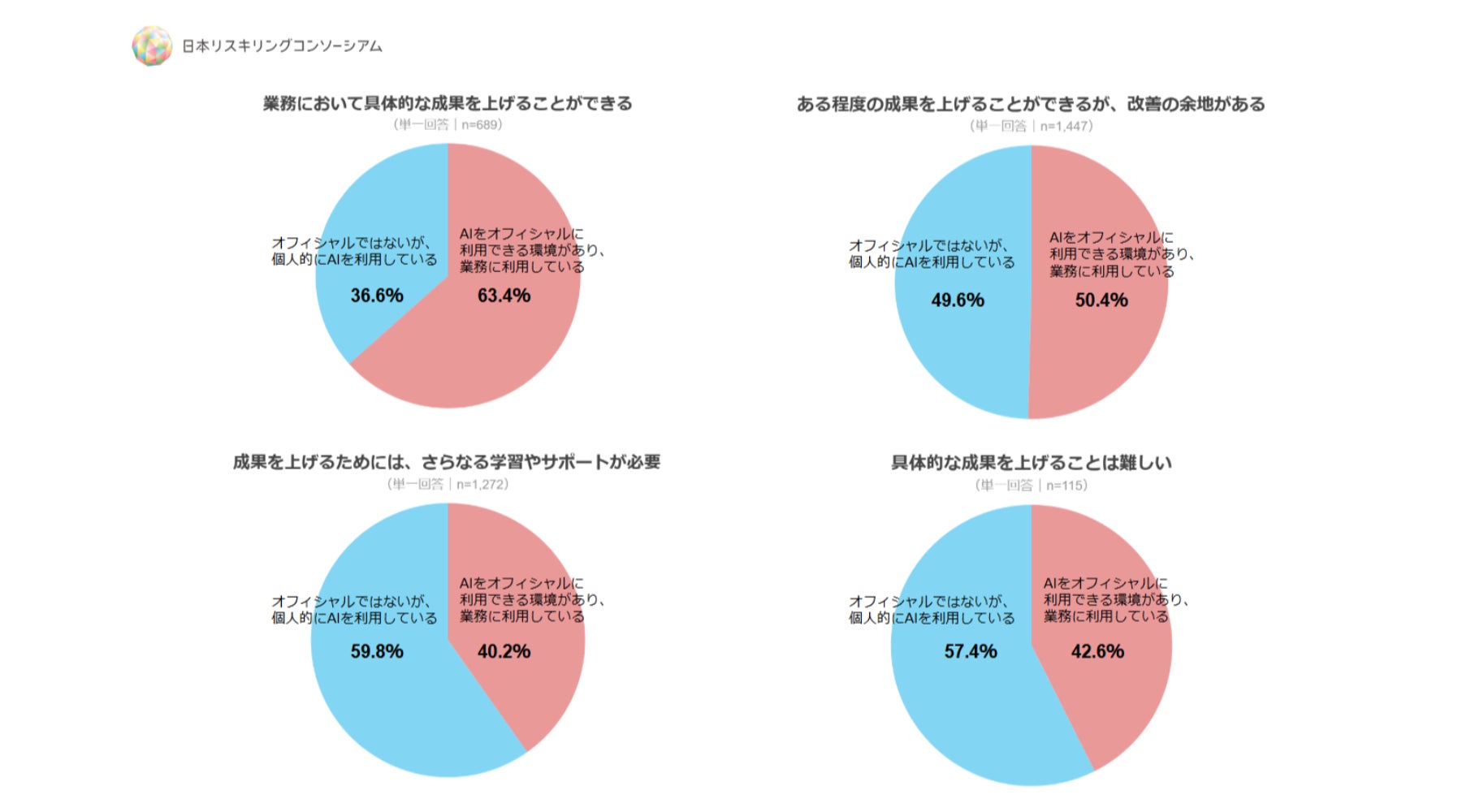

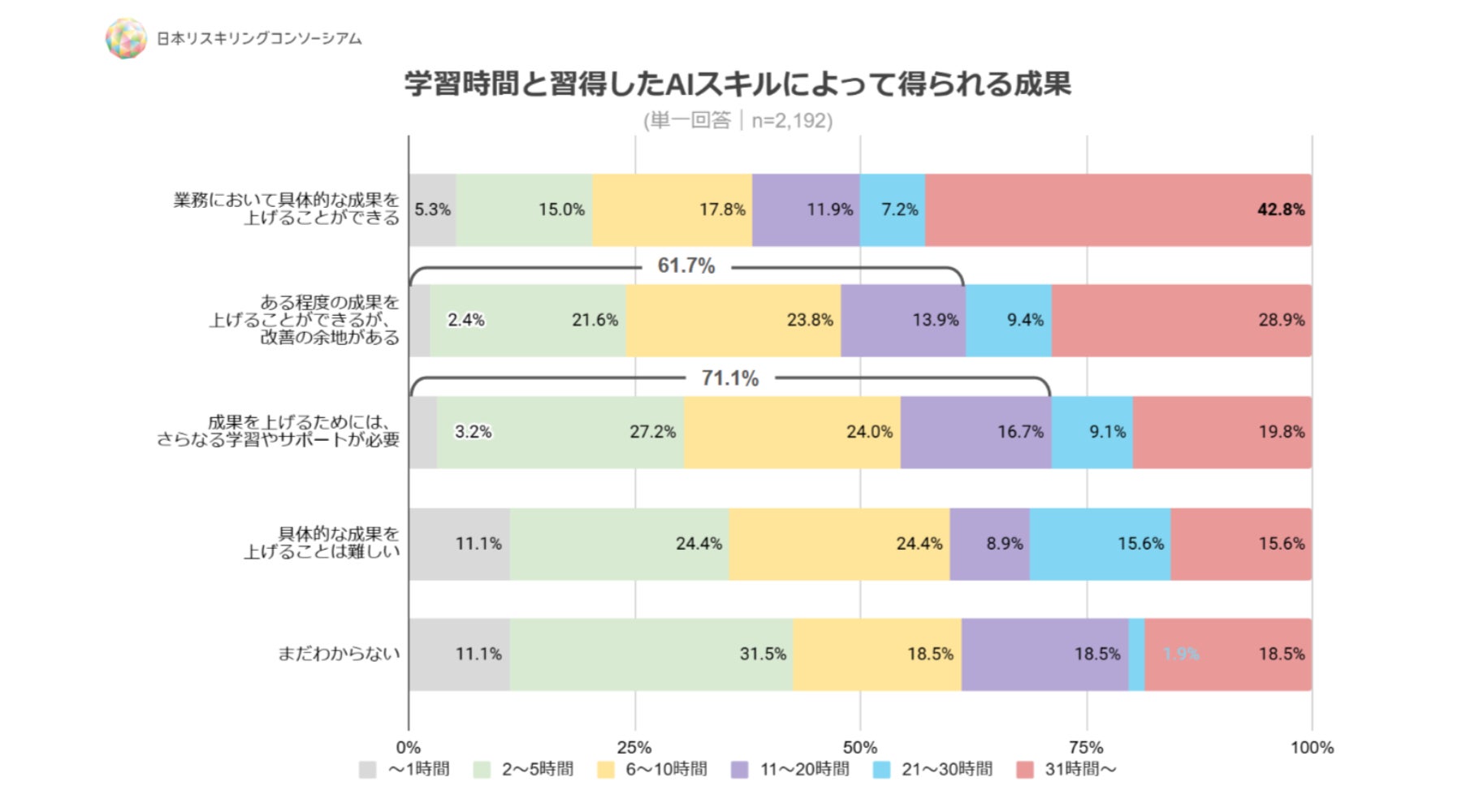

本調査では、AI学習のきっかけのひとつに「AIへの興味」を挙げている人が学習者の76.9%にのぼることが明らかになりました。また、業務へのAI利用状況として「所属の企業・組織からAIを利用できる環境は提供されていないが、個人的にAIを利用している」との回答が最も多く、個人の興味関心がAI活用を促進し、AI学習の意欲の源になっていると考えられます。

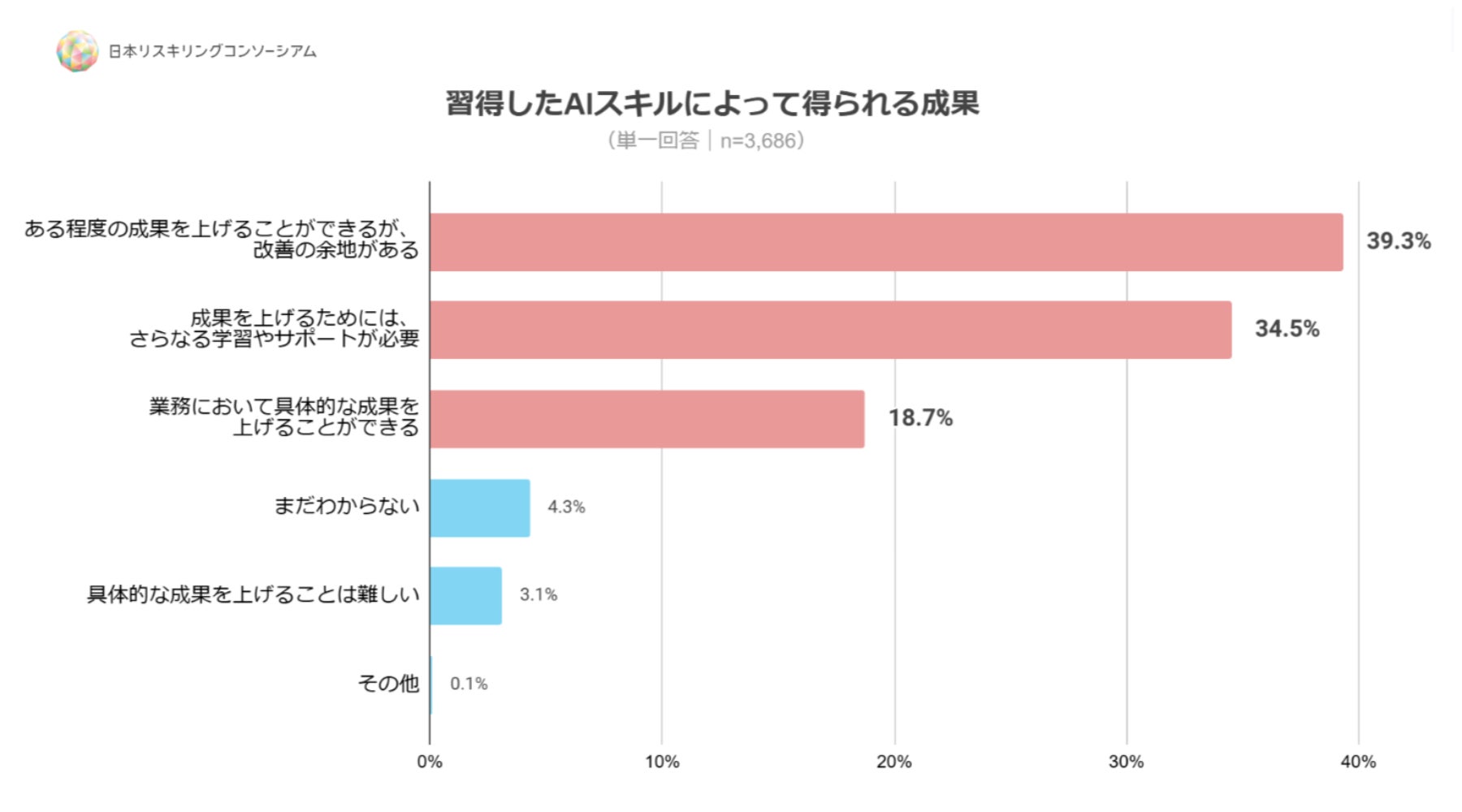

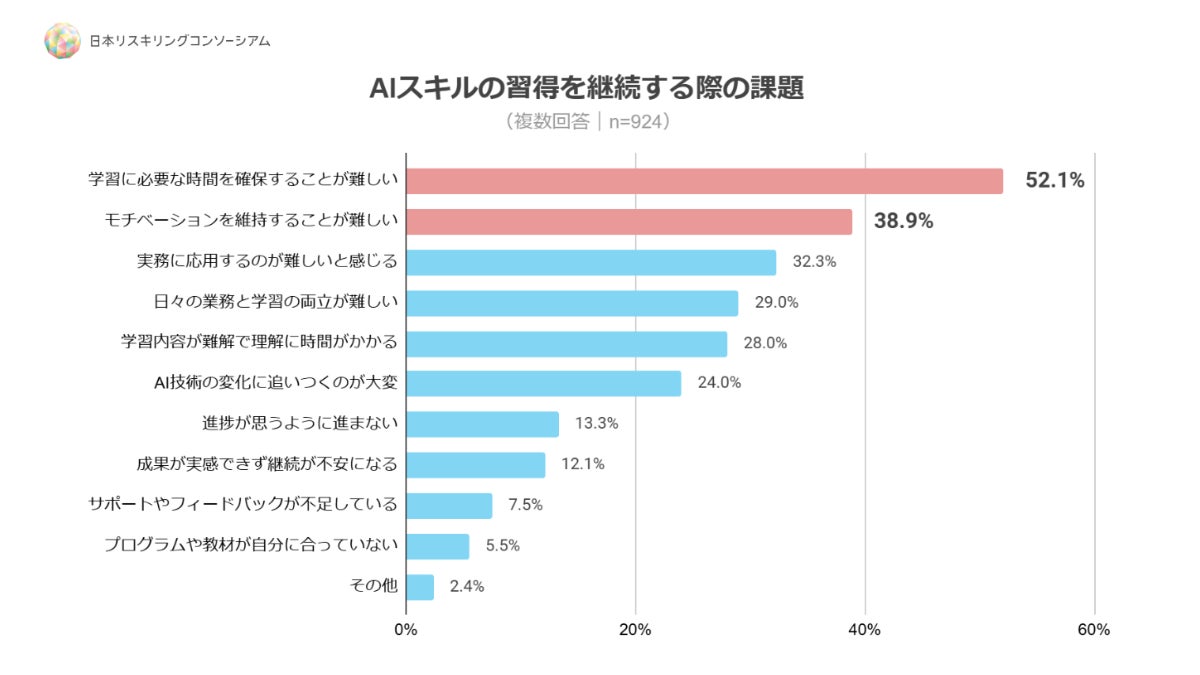

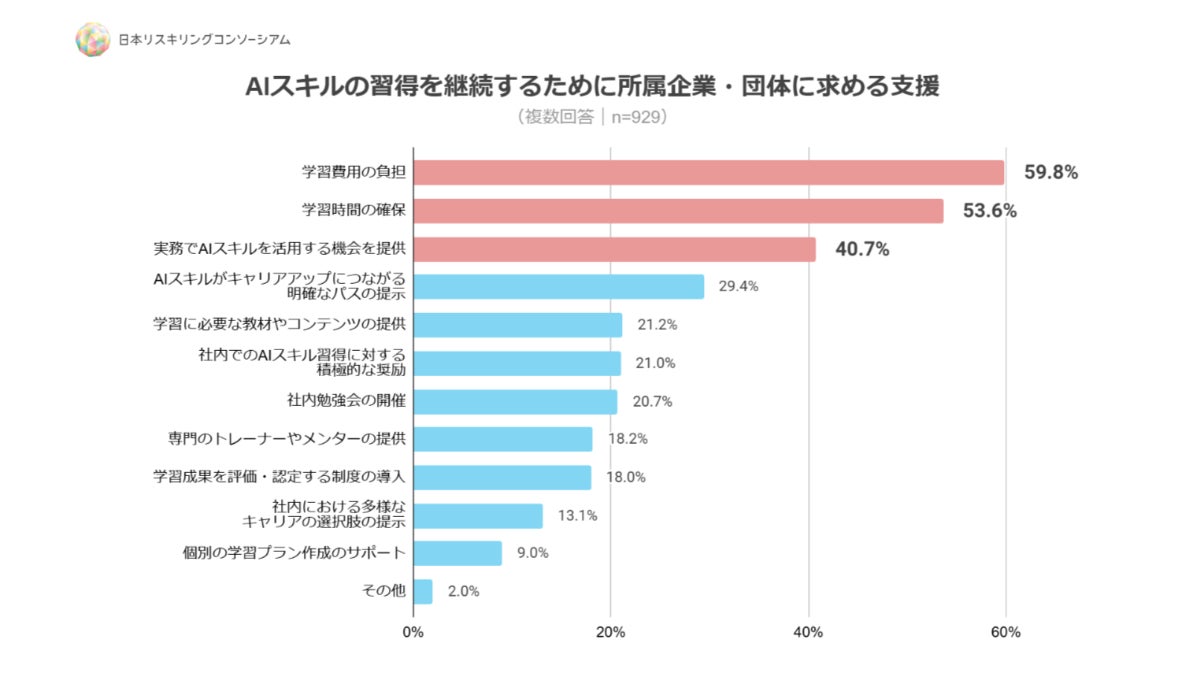

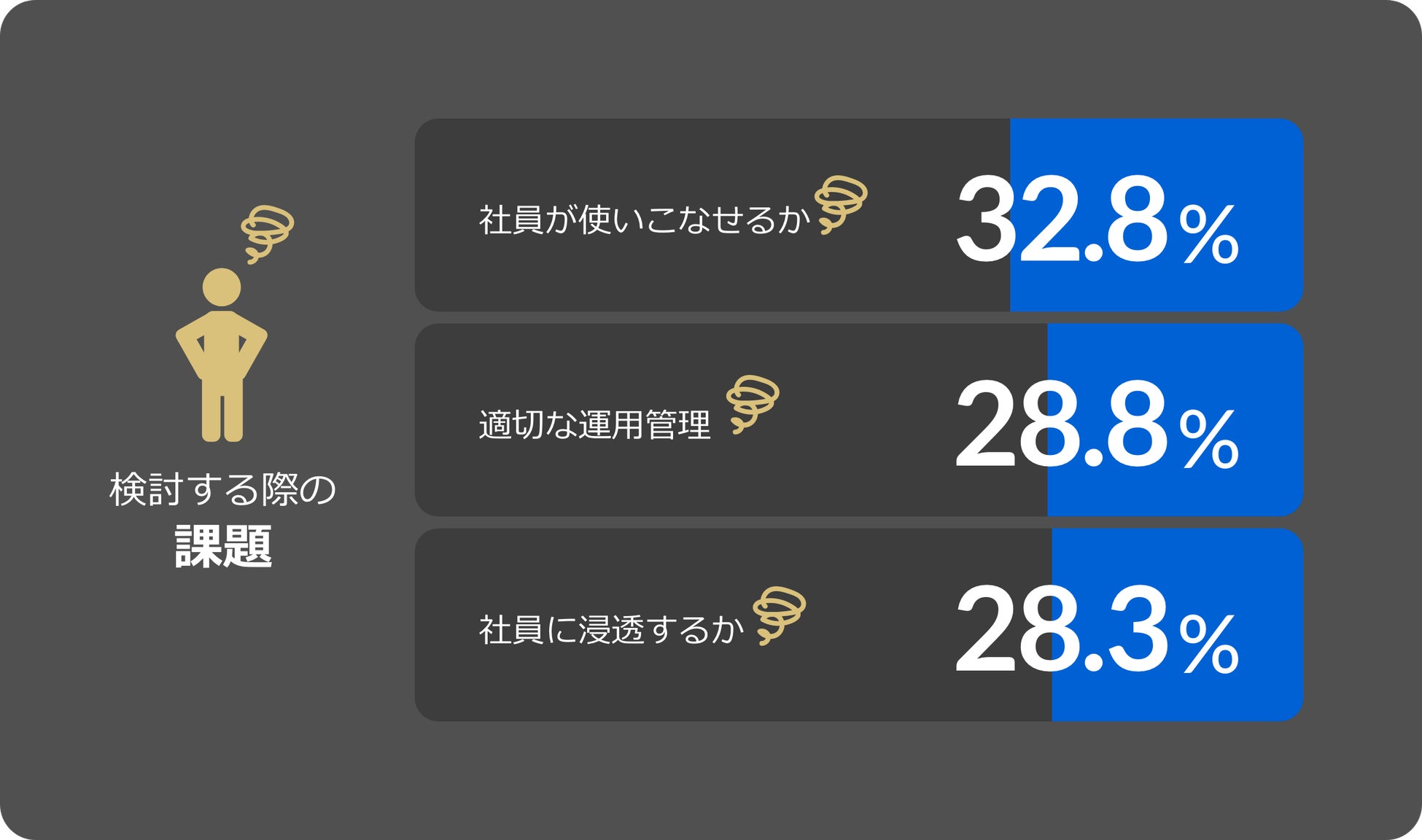

一方、AIを利用できる環境を提供している企業・組織は約30%にとどまっており、個人のAIへの興味関心の高さとは大きなギャップがあることが明らかになりました。また、継続的なAIスキルの習得にあたって企業に期待する支援として「学習コストの負担」「学習時間の確保」などが挙げられています。これらの結果から、AIを組み込んだツールやシステムを導入するなどAIスキルを実務に結びつけられる環境を整えることが企業に求められていること、そして実務で活用できる制度づくり、継続的な学習支援など、多面的なサポートが不可欠となっていることがわかります。

あわせて、経営層がAIを導入する目的や意義といったビジョンを明確にすることも必要です。経営層のコミットメントが、組織全体におけるAI活用の目的や期待する成果への理解を促進します。それに伴い、AIスキルの習得や活用による評価やキャリアアップの仕組みが整備されることで、AIの利活用、学習のモチベーションが向上し、人材育成の促進が可能になるのです。調査において、「キャリアアップにつながる明確なパスの提示」は学習者が支援を期待する項目のひとつであることも明らかになっています。

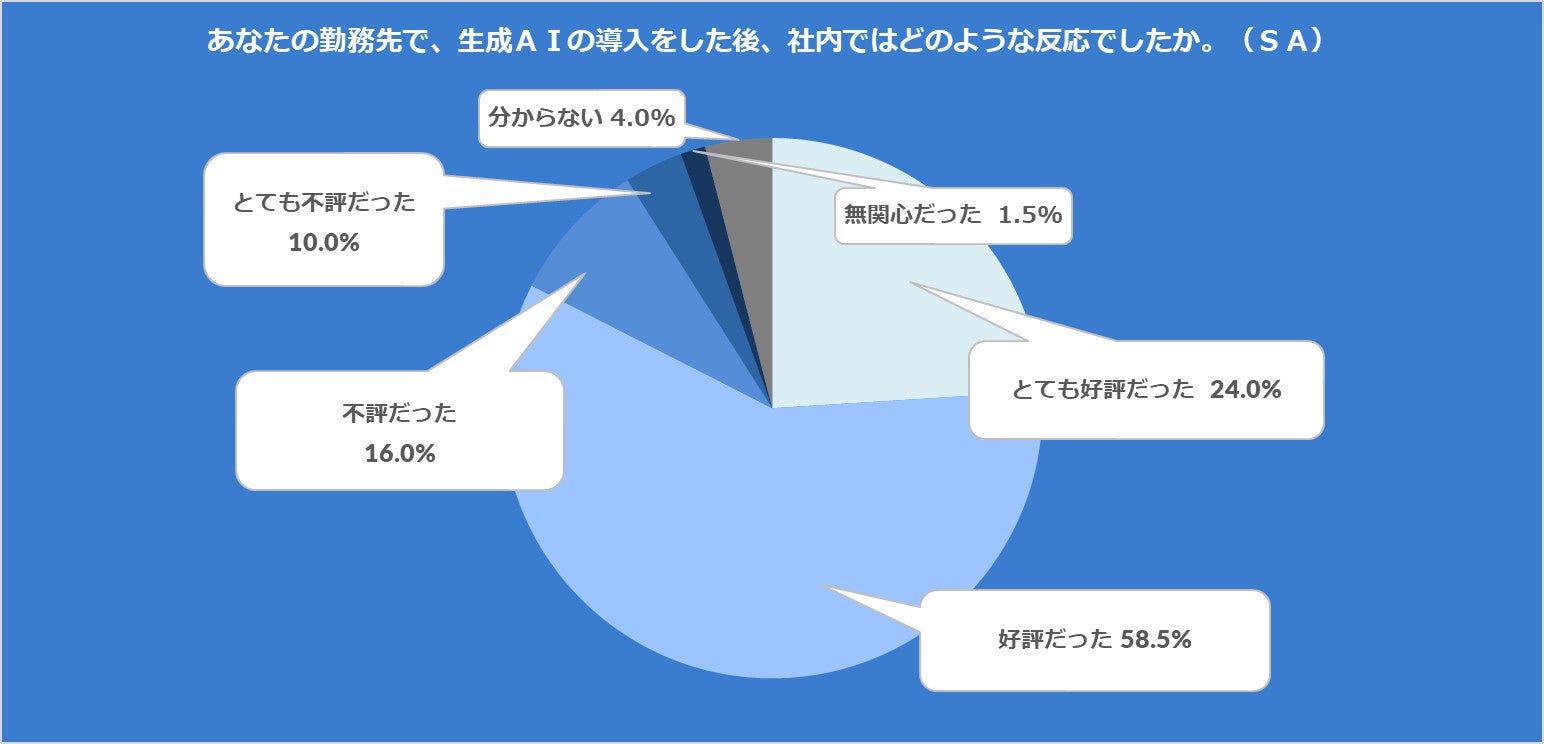

また、経営層のコミットメントは、さらに新しいテクノロジーを積極的に受け入れ、活かす企業文化を育むことにつながります。新しい技術や変化を受け入れ、トライできる企業文化は、人材の学習のハードルを下げ、モチベーション向上の土壌となります。経営層がAI利活用の明確なビジョンを共有し、成果につなげる仕組みを構築することが重要な要素となるのです。

このように、AI人材育成を加速させるためには、個人の意欲とともに、企業側の役割として「環境の整備」と「成果につなげる仕組み」の両方の整備が急務です。この度提言する「AI人材育成サイクル」において、この3つの要素が一体となって機能することで、企業はAI人材の育成と共にAI活用を促進し、継続的なビジネス成長が実現できると考えます。

*「AI人材育成白書」URL:https://bit.ly/AIRWP

■生成AI講座「Google AI Essentials」無料提供について

生成AIなどのスキルを習得できる認定証講座「AI Essentials」を無料受講できるアカウントを、日本リスキリングコンソーシアム新規会員・先着4,000人に配布します。

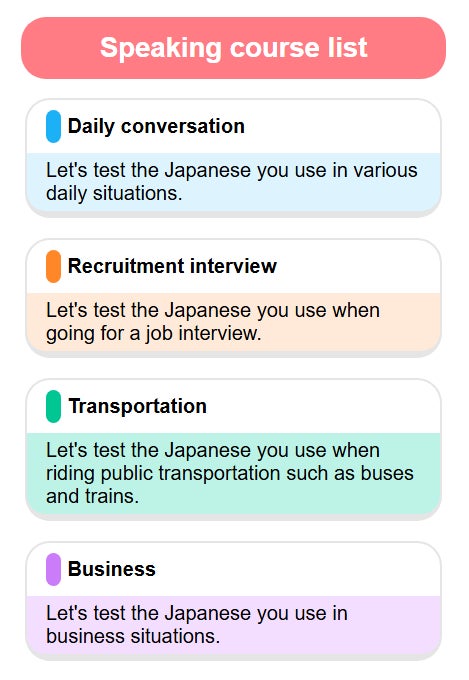

「AI Essentials」は、生成AI初心者の方でも10時間以内でAIの基礎と具体的な活用方法を学べる、日本語のオンライン講座です。実際の仕事の場面を想定した多数の実践型アクティビティが用意されており、様々なツールの中から必要なものを選んで練習できます。GoogleのAIのエキスパートが講師を務め、修了時にはGoogleからの認定証が発行されます。

下記URLより「新規会員」登録後、マイページ「トレーニングプログラム一覧」より、会社別「グーグル合同会社」・目的別「認定書」・無料/有料「無料」を選択し、受講をお申し込みください。(先着順となります点、ご理解ご了承ください。)

*新規会員登録ページ【無料】

https://japan-reskilling-consortium.jp/register/request

■日本リスキリングコンソーシアムについて

「日本リスキリングコンソーシアム」は、国や地方自治体、民間企業などが一体となって、地域や性別、年齢を問わず日本全国のあらゆる人のスキルをアップデートする「リスキリング」に取り組む新たな試みです。様々な企業によるトレーニングプログラムの提供や、就職支援、副業・フリーランス・アルバイトなどの幅広い就業機会の提供、スタートアップ企業による就職希望者への採用機会の提供など、パートナーシップの輪を広げることで、全国の人々が学び続ける機会を創り出しています。

2024年12月時点で、参画団体数は250以上、参画団体による提供プログラム数1,500以上、会員数は16万人以上にのぼり、個人会員への支援のみならず、企業や自治体などの団体代表者が、対象の社員・職員を「団体会員」として登録し、指定プログラムの受講状況を一括管理できる「団体会員・団体受講機能」※も提供しています。

経済同友会との戦略的パートナーシップも締結しており、日本を代表する企業が社内向けに活用している実践的トレーニングの公開や、政府の動きと連動した女性・地方のデジタルリスキリング支援を推進しています。

※「団体会員・団体受講機能」の詳細:https://japan-reskilling-consortium.jp/group

主幹事:グーグル合同会社

協力・後援:総務省、経済産業省、厚生労働省、文部科学省、デジタル庁 他