女性が自分らしく働く環境を作るため、女性デジタル人材の育成と全国の企業・自治体のデジタル化支援を行う株式会社MAIA(本社:東京都港区、代表取締役:月田 有香、以下「MAIA」)が主幹事を務め、一般社団法人グラミン日本(所在地:東京都中央区、理事長:百野 公裕、以下「グラミン日本」)、SAPジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木 洋史、以下「SAPジャパン」)の3社で構成する「でじたる女子活躍推進コンソーシアム」は、Tricentis(日本法人:Tricentis Japan 合同会社、本社:東京都千代田区、代表執行役:成塚 歩、以下「Tricentis」)が提供するAIを活用したテストソリューションプラットフォームに対応できる人材を育成するためのプログラムを2024年12月から開始します。

本コンソーシアムは、MAIA、グラミン日本、SAPジャパンの3社で構成され、2022年5月の設立以来、女性の精神的・経済的自立を促進し、日本の地域経済の活性化を目指して活動を展開しています。これまでに、全国自治体と連携し、「でじたる女子プロジェクト」を通じて女性に向けたITスキル研修や案件受託の機会を提供しています。

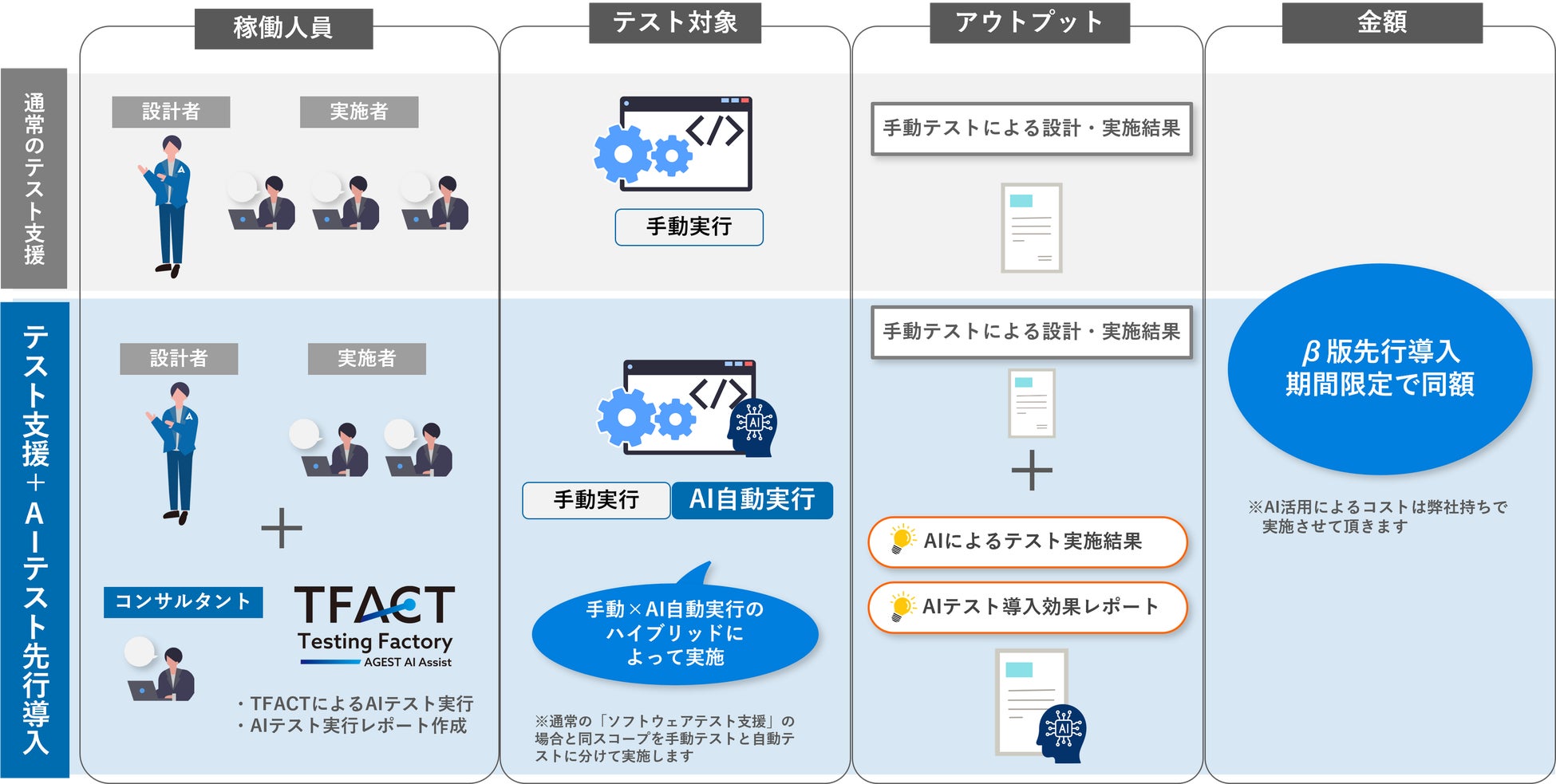

新たに開始するTricentis人材育成プログラムは、SAPなどのソフトウェアテスト需要の拡大に対応し、より高度で実務に即したスキルを持つ女性人材を育成することを目的としています。

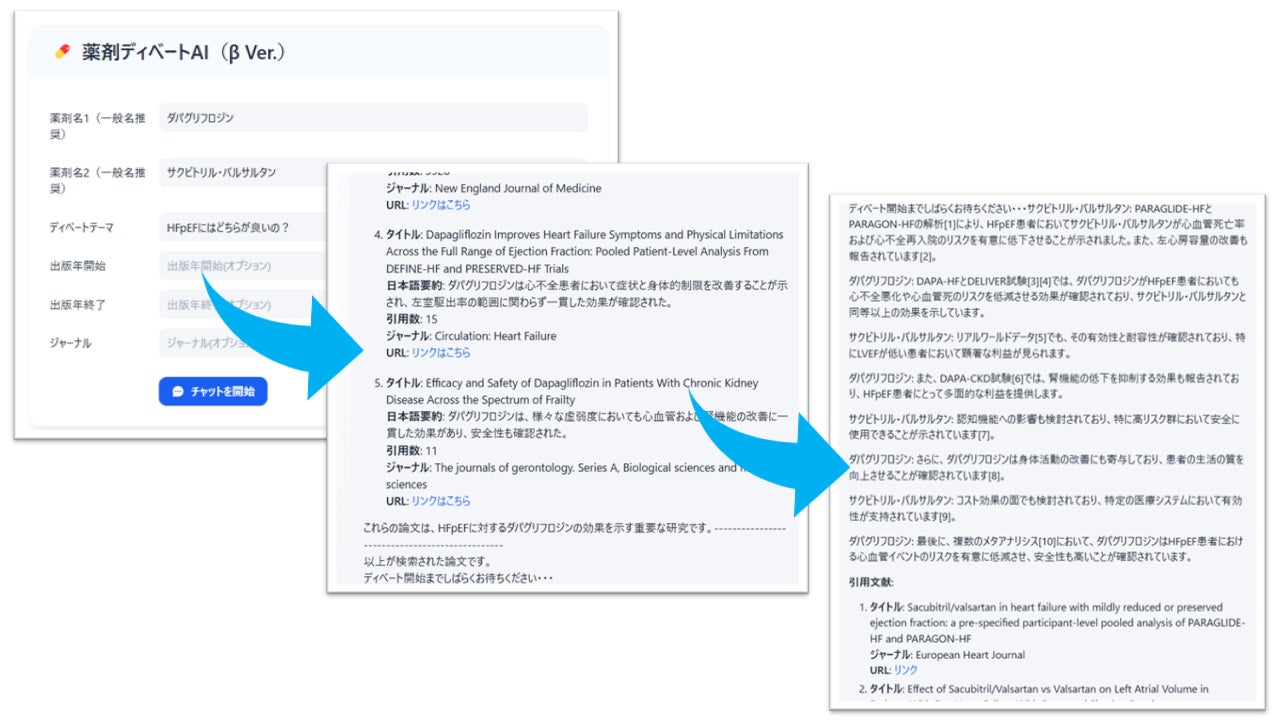

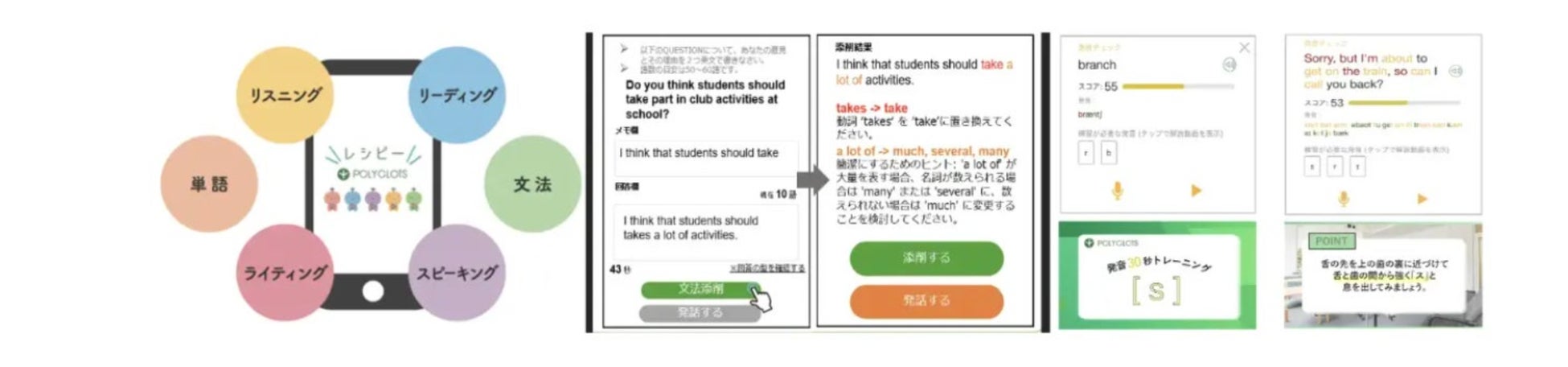

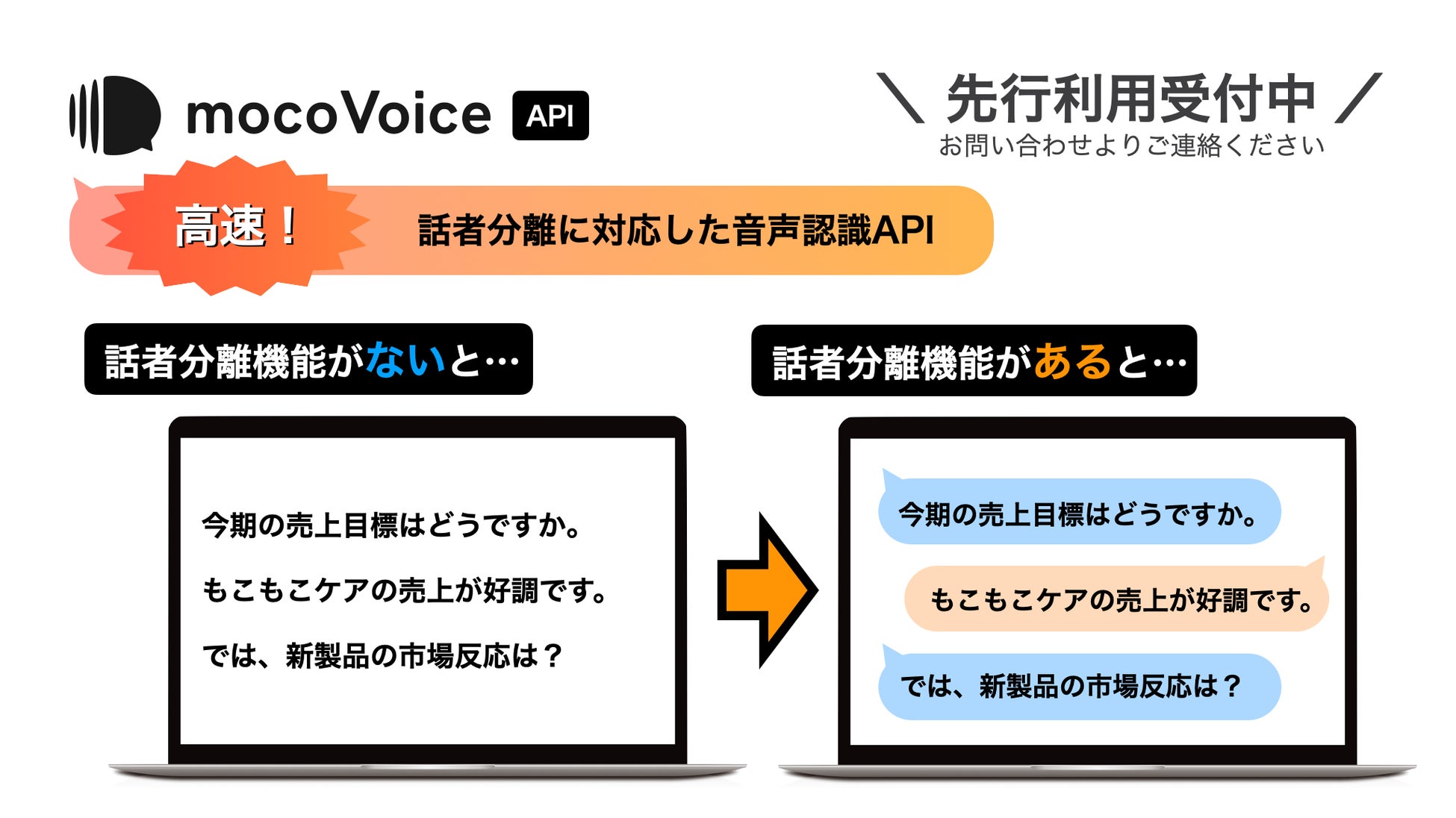

具体的には、Tricentisの公式トレーニングプラットフォームである「Tricentis Academy」を修了した講師から、AIを活用したテスト自動化ツール「SAP® Enterprise Continuous Testing by Tricentis」の操作方法や応用スキルを学びます。これにより、受講者は実際の業務でソフトウェアテストを効率的に行えるスキルを習得します。

修了した受講者は、企業が求める高度なソフトウェアテストのスキルを身につけているため、即戦力として現場で活躍することが期待されます。また、こうしたスキルは、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進プロジェクトの成功にも大いに貢献することが見込まれます。

「でじたる女子活躍推進コンソーシアム」では、今後2025年12月末までに300人のTricentis人材の育成を行うことを目標としています。

本コンソーシアムは今後も、女性が自らの可能性を広げるための支援を続けるとともに、デジタル人材が多様な地域の企業やプロジェクトで活躍することで、日本全国の企業や自治体が直面するDX推進の課題解決に積極的に取り組んでいきます。

「でじたる女子活躍推進コンソーシアム」について

女性が自立するための精神的・経済的支援、デジタルに関するリスキリング教育、多様な働き方の推進と就労支援等を通じ、女性の所得向上による日本経済の活性化を目指していく取り組みです。2022年5月の設立以来、複数の自治体との提携を進め、全国規模で取り組みを展開しています。

「でじたる女子活躍推進コンソーシアム」概要

【名 称】でじたる女子活躍推進コンソーシアム

【設 立】令和4年5月15日

【代表者】株式会社MAIA 代表取締役 月田 有香

【目 的】女性の精神的・経済的自立を通じて所得向上を促進し、地域と日本の経済の活性化につなげる

【事 業】

(1)女性が自立するための精神的・経済的支援

(2)女性へのデジタルに関するリスキリング教育

(3)女性の多様な働き方の推進と就労支援

(4)女性活躍を推進する全国の企業・自治体との連携、啓発活動

(5)女性所得向上による日本の経済の活性化と政策提言

【主要構成企業及び役割】

(株)MAIA…デジタルリスキリング教育、就労促進プログラムを提供

(一社)グラミン日本…精神的自立支援、無担保少額融資による支援の提供

SAPジャパン(株)・・・デジタル人材育成/キャリアサポートプラットフォーム提供及び、就労提供企業とのエコシステム構築/拡大推進

会社概要

Tricentis Japan 合同会社

Tricentisは、継続的なテストソリューションとテストプラットフォームのグローバルリーダーです。TricentisのAIを活用したソリューションは、ソフトウェアテストをこれまでとは根本的に異なるレベルまで変革します。完全にコードレスで自動化された、AIによってインテリジェントに実行するアプローチです。アジャイル開発と複雑なエンタープライズアプリケーションの両方に対応し、ソフトウェアリリースのスピードを加速し、コストを削減し、品質を向上させることで、お客様のデジタル変革をご支援します。Tricentisは、DevOps、クラウド、エンタープライズアプリケーション向けのソフトウェアテストを革新したことで広く評価され、Gartner社、Forrester社、IDC社を含む主要な業界アナリストからリーダーとして認められています。McKesson社、Allianz社、Telstra社、Dolby社、Vodafone社などの世界の著名なブランドを含む3,000社以上がTricentisのテストソリューションを活用しています。詳細については、https://www.tricentis.com/ja をご覧ください。

SAPジャパン株式会社

SAPジャパンは、SAP SEの日本法人として1992年に設立されました。SAP(NYSE:SAP)は、エンタープライズアプリケーションとビジネスAIのグローバルリーダーとして、ビジネスとテクノロジーの融合を推進しています。50年以上にわたり企業と共に歩み、進化を続け、財務、調達、人事、サプライチェーン、カスタマーエクスペリエンスなどのビジネスクリティカルな業務を統合し、お客様のビジネスを成功へと導く支援をしています。詳細は、こちらからご覧ください。http://www.sap.com/japan

# # #

この文書には、将来の事象に関する予測、見通し、その他の将来予想についての記述が含まれています。これらの記述は現在の期待値、予測、仮定に基づいており、実際の結果や成果が予想と大きく異なる可能性があるリスクや不確実性を伴います。これらのリスクや不確実性に関する詳細情報は、証券取引委員会(SEC)に提出された資料に記載されています。特に、SAPの2023年度の年次報告書(様式20-F)のリスク要因セクションに詳細が記されています。

© 2024 SAP SE. All rights reserved.

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他の商標情報および通知については、https://www.sap.com/copyright をご覧ください。

一般社団法人グラミン日本

ムハマド・ユヌス博士により、バングラデシュに設立されたマイクロファイナンス機関「グラミン銀行」の日本版として2018年に設立。グラミン銀行は、生活困窮層の自立を支援した功績により2006年にノーベル平和賞を受賞しました。「誰もが活き活きと社会で活躍する持続可能な社会」の実現をビジョンに掲げ、主に生活困窮の状態にある女性に対して、生活資金ではなく「起業や就労の準備資金」を融資するマイクロファイナンスと、多様なパートナーとの共創によって生まれる「一歩を踏み出す機会」を提供することをミッションとしています。私達は、チャンスを願い、一歩を踏み出そうと想う人々の伴走者として、共に歩み続けます。

*グラミン⽇本は特定⾮営利⾦融法⼈という免許を取得し、貸⾦業を⾏っております。また、記載の情報は、貸⾦業を営む旨の表⽰⼜は広告を⾏うものではなく、かつ、貸付けに係る契約⼜は当該契約に係る保証契約の締結について勧誘を⾏うものではありません。

株式会社MAIA

MAIAは「Co-Create the Future 誰もが個として自立し、自由に自分らしく生き、共創できる社会を創造する」をミッションとして掲げ、女性活躍×地域×ITをかけあわせた事業を展開しています。女性のITスキル向上を支援し、スキルを習得した方々の活躍を後押しすることを通じて国や地方自治体、企業のDXを推進しています。

【本社所在地】東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16F

【設立】2017年11月

【代表者】代表取締役社長 月田 有香

【資本金】2,330万円

【ホームページ】https://www.maia.co.jp/

【事業内容】女性のデジタル人材の育成、新しい働き方の支援

お問い合わせ先

Tricentis Japan合同会社

(広報代行)ホフマンジャパン株式会社 坂井/太田

E-mail : TricentisPR_JP@hoffman.com

SAPジャパン株式会社

広報:清水ゆり

電話:080-9262-6621(直通)

E-mail:y.shimizu@sap.com

電話:00531490110

http://www.sap.com/japan/contactsap

株式会社MAIA

URL:https://maia.co.jp/contact/

TEL:050-1745-9639

E-mail:info@maia.co.jp